0 引言

目前研究者针对S-CO2布雷顿循环的研究主要包括系统及关键部件设计优化、变工况性能研究、动态特性研究和控制策略研究等方面。冯岩等[4]对S-CO2布雷顿循环构型研究进行了综述,总结对比了典型S-CO2布雷顿循环构型及其特征。王绩德等[5]对S-CO2布雷顿循环压缩机、透平、密封等关键部件研究进行了综述。随着新能源发电比例的提高及越来越多的小功率反应堆接入电网,S-CO2发电机组需要具有快速变负荷能力。另外,受外部环境的影响,系统会处于非设计条件下工作甚至工质退出超临界状态,这会对系统的效率及安全稳定性产生严重影响,所以要制定相应的控制策略以保证机组的安全稳定运行,而目前对于S-CO2布雷顿循环控制策略的相关研究综述较少。基于此,本文对S-CO2布雷顿循环控制特点以及不同应用场景下S-CO2布雷顿循环相关控制策略进行了综述,以期为相关研究提供参考。

1 超临界二氧化碳循环控制特点

1.1 运行状态控制

SCO2循环对于运行状态的控制一方面主要是保持工质在超临界状态运行,这样才能保证循环高效率工作,因此,必须保证系统在温度及压力的最低点高于临界点,即如何将压缩机进口控制在临界点附近,这是系统控制需要解决的重点问题[8]。在实际运行过程中,系统变负荷及外界环境改变等都可能导致系统远离设计点,工质也可能退出超临界状态。另外,由于工质在近临界点处物性变化剧烈,需要对整个系统的热源供热、冷源放热、压缩机及透平的转速等都要做出非常精确的调节和控制[9]。运行状态控制另一方面是要保证循环各点温度、压力在合理范围内,防止出现超温,还要防止换热器温度剧变而产生太大热应力,这对于换热器寿命以及系统安全性等都会产生很大危害。

1.2 叶轮机械控制

在SCO2循环中叶轮机械包括压缩机和透平,它们是实现工质压缩和膨胀做功的核心部件,其运行状况会直接影响部件效率,进而对循环效率产生很大影响。SCO2循环压缩机压比较小,一般为3左右,可采用离心式压缩机来减小设备体积[5]。对于SCO2最合适的再压缩循环,其主压缩机在临界区运行,所以变工况条件下主压缩机的控制成为考虑的重要一环。主压缩机入口参数在变工况条件下的波动可能会导致压缩机的喘振或阻塞现象,从而造成压缩机的损坏[1]。因此,必须开发合适的循环控制策略来抑制变工况过程中喘振或阻塞等对主压缩机运行有害的现象。SCO2布雷顿循环中透平初温较高,要选择具有高温时强度高和耐腐蚀材料,Wright等人[10]研究表明,透平可采用镍基高温合金,另外由于初温较高,所以必须精确控制,防止透平超温给系统安全性带来危害。

SCO2循环中叶轮机械都是高速旋转装置,因此,其转速控制也是控制策略的重要一环。应通过合理的设计和控制手段,使压缩机和透平都在最优效率对应的转速下运转,同时避免变工况时压缩机和透平超速。研究发现,不同的轴系设计对叶轮机械转速调节与控制会有很大影响。单轴设计时,轴的转速被限定在发电机转速,会导致压缩机运行在非最优设计的轴速下,并明显限制了其变工况状态下的转速调整;而多轴设计下压缩机由额外的发电机来驱动,整个系统在运行控制上更加灵活,运行效率也相应更高[11]。

1.3 热源控制

SCO2布雷顿循环的热源可采用核反应堆、太阳能、化石能源和余热等[12]。随着第四代核反应堆和太阳能光热发电技术的发展,SCO2布雷顿循环直接冷却反应堆发电和SCO2循环太阳能光热发电技术已成为研究热点,而SCO2燃煤发电系统较为复杂,需解决SCO2宽温区吸收烟气热量等问题。

美国Turchi等[15]对SCO2循环应用于塔式太阳能电站进行了研究,发现直接式SCO2循环效率高,但蓄热成本高,间接式SCO2循环效率低。对于控制运行而言,太阳光照的不稳定性要求系统能够快速适应电负荷变化,其波动性对精细控制和系统运行提出了挑战。

2 核反应堆为热源的S-CO2布雷顿循环控制策略

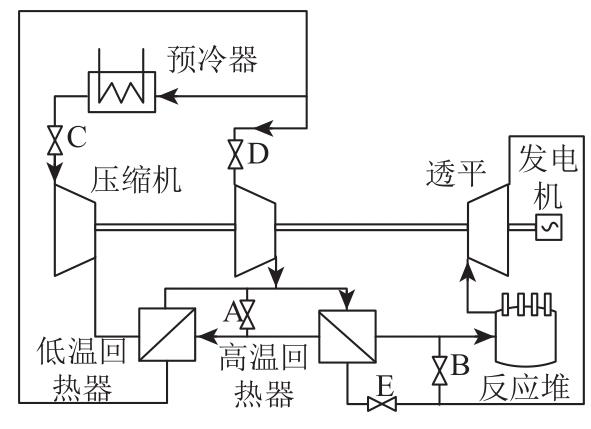

2.1 再压缩S-CO2布雷顿循环控制策略

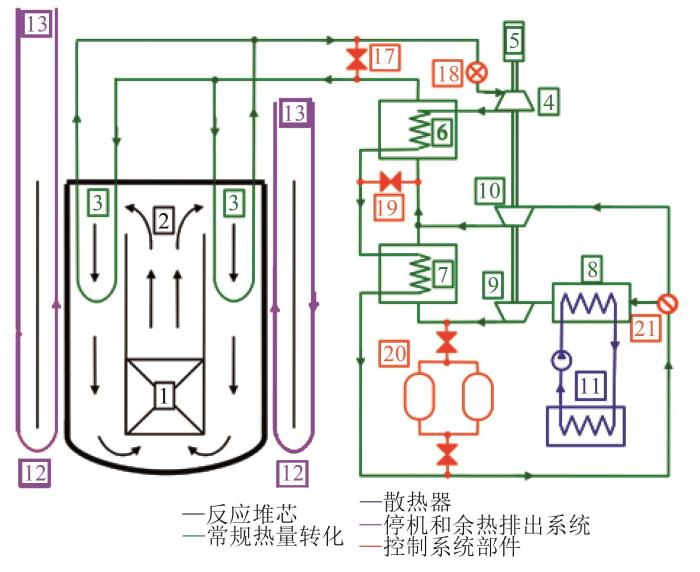

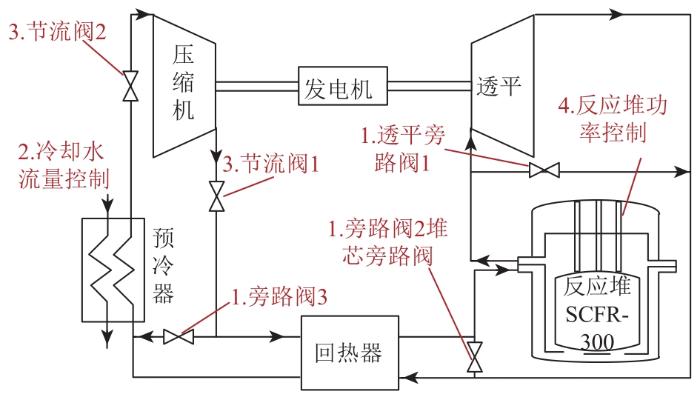

图1

Carstens[18]建立了GAS-PASS/CO2仿真平台,并对单轴再压缩的S-CO2布雷顿循环提出了容积控制、温度控制(低温控制和高温控制)、节流阀控制、旁路控制(透平旁路、加热器旁路)这4种基础控制方法及其组合控制方式,研究了降负荷过程中系统关键参数的变化规律。结果表明:容积和低温协调控制下系统在50%负荷时仍能保持39%的循环效率,但随着负荷的降低,控制效果会显著下降;透平节流控制可以快速实现100%到26%降负荷过程,但有可能会引起压缩机的阻塞现象;透平旁路控制可以实现系统全范围变负荷过程,且只需要控制一个阀门,但是会引起高温气冷堆(high temperature reactor,HTR)温度过高的现象,循环效率也相对较低;透平和加热器旁路控制的方法避免了HTR过热的现象,但会导致堆芯温度过高。

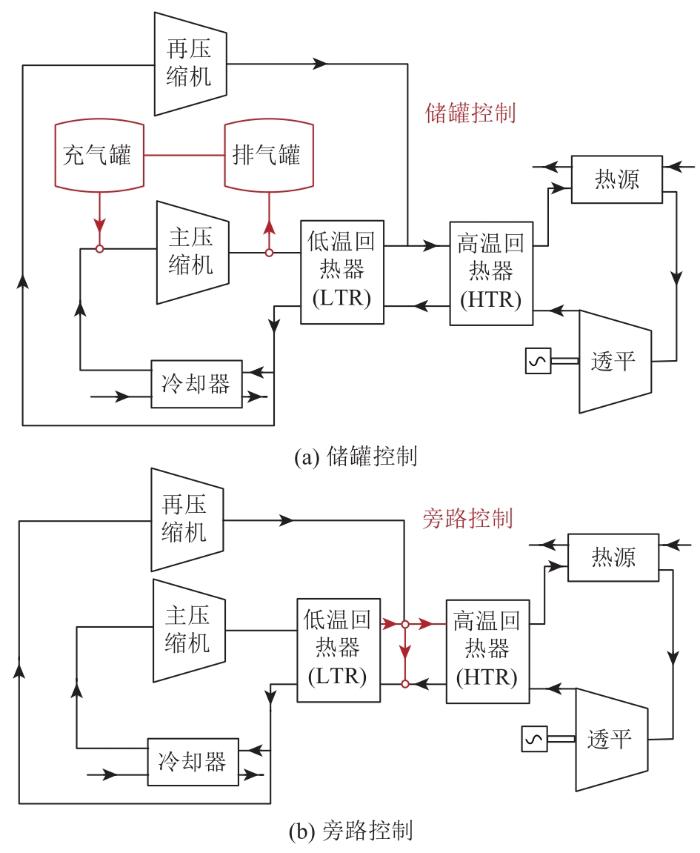

美国阿贡国家实验室的Moisseytsev和Sienicki[19]对SCO2布雷顿循环进行了大量研究,他们开发了以第四代核反应堆(铅冷快堆、钠冷快堆等)为热源的超临界二氧化碳布雷顿循环瞬态仿真平台(plant dynamics code,PDC),基于叶栅经验参数建立了透平和压缩机变工况性能预测模型,该模型比直接使用特性曲线插值或拟合公式更加准确。他们在铅冷堆S-CO2布雷顿循环(STAR-LM)研究中[17],在不同负荷范围采用5种变负荷控制方法,分别是透平旁路控制、容积控制、透平节流控制、分流控制和热源旁路控制,如图2[17]所示。结果表明:50%~90%的负荷范围使用容积控制能保持较高效率,但不足以快速调节叶轮机械的转速;在低于50%负荷时,启动透平节流控制;热源旁路控制可以在全负荷范围应用;而分流控制作为辅助控制,主要用于满足压缩机中的限制条件。

图2

图2

STAR-LM循环布局和控制机制

1—反应堆芯;2—铅主冷却回路;3—Pb-CO2换热器;4—CO2透平;5—发电机;6,7—高低温回热器;8—冷却器;9,10—压缩机;11—冷却回路;12—RVACS;13—空气散热器;17—热源旁路阀;18—透平进口阀;19—透平旁路阀;20—容积控制;21—分流阀。

Fig. 2

Cyclic layout and control mechanism of STAR-LM

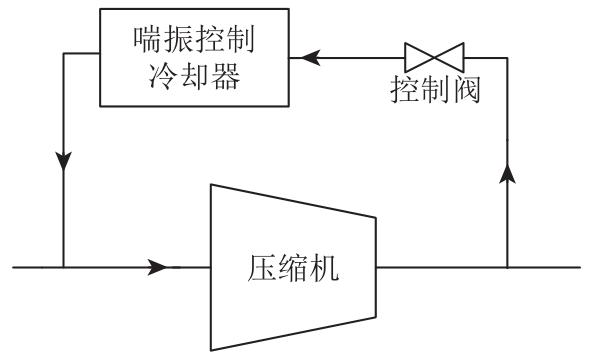

Moisseytsev和Sienicki[20]在2010年钠冷堆S-CO2布雷顿循环(ABR-1000)研究中对部分控制策略进行了优化,引入了新的S-CO2循环的最小循环温度控制和压缩机流量分流控制。最小循环温度控制包括冷却器旁路和冷却水流量控制,用来消除压缩机进口参数振荡,并在变负荷过程中保持压缩机入口温度接近设计工况;压缩机流量分流控制在降负荷时可以实现对循环流量分流控制。

表1 ANL S-CO2布雷顿循环控制策略

Tab. 1

| 控制方法 | 适用范围 |

|---|---|

| 容积控制 | 50%~90%和10%~25%负荷 |

| 透平节流控制 | 0~50%负荷 |

| 透平旁路控制 | 90%~100%负荷,以及在其他负荷时,协助容积和透平节流控制 |

| 冷却器旁路控制 | 所有变负荷时,保持最低温度 |

| 冷却水流量控制 | 所有负荷时,保持冷却器旁路的可操作性 |

| 压缩机喘振控制 | 避免压缩机进入喘振区 |

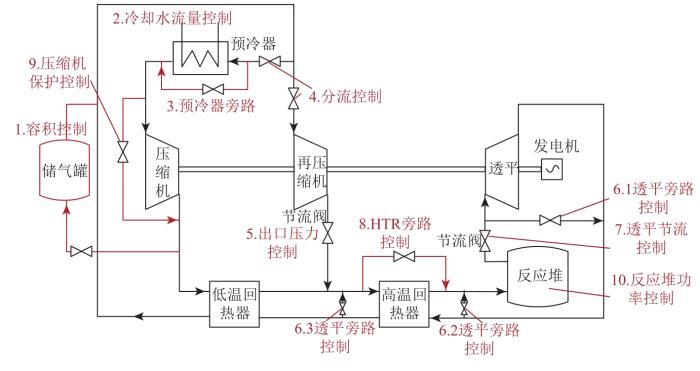

图3

Moisseytsev和Sienicki[22]在2018年进行的100 MW钠冷快堆空冷S-CO2动力系统控制机制研究中,采用容积控制的方式使循环功率粗略地维持在目标水平,并采用透平旁路精确控制透平功率。研究发现:采用高温回热器旁路能减少对回热器造成的热应力;采用反应堆功率控制,能维持安全容器平均温度,降低反应堆压力容器的平均温度变化。

表2 变负荷控制方法比较

Tab. 2

| 变负荷方法 | 原理 | 特征 |

|---|---|---|

| 压缩机转速控制法 | 改变循环流量,进而改变循环功率 | 仅适用于压缩机和透平分轴布置;保证循环效率的快速变负荷方法 |

| 容积控制法 | 控制循环工质容量,控制循环压力和流量 | 循环效率高,但变负荷速度慢;变负荷能力受到储罐容积限制;循环压力有低于临界点的风险 |

| 温度控制法 | 包括压缩机入口和透平出口温度控制。前者通过改变 压缩机性能改变流量;后者直接改变透平输出功 | 会降低循环效率;需要调节反应堆功率来控制温度 |

透平进口节流阀 控制法 | 降低透平进口压力,降低透平功率 | 循环效率低,但变负荷速度快;无法达到20%以下负荷; 可能会导致压缩机壅塞 |

| 透平旁路控制法 | 减少流过透平流量,降低透平功率 | 在任意负荷条件下快速调节负荷;除阀门外不需要投入额外设备 |

图4

图4

直接冷却反应堆的S-CO2布雷顿循环控制策略

Fig. 4

Control strategy of S-CO2 Brayton cycle for direct-cooled reactors

2.2 简单回热S-CO2布雷顿循环控制策略

简单回热S-CO2布雷顿循环具有布局简单,实验装置可行的优点,因此,相关学者也对其控制策略进行了研究。Li 等[24]对一个小型铅冷堆简单回热S-CO2循环系统性能进行了综合研究,在非设计工况对比了5种不同的变负荷方法,分别是容积控制、透平旁路控制、回热器旁路控制、节流阀控制和温度控制。结果表明,在负荷变化10%~100%过程中,容积控制下循环性能最好。但该研究只考虑了准稳态变负荷,没有考虑变负荷过程中系统的瞬态行为。

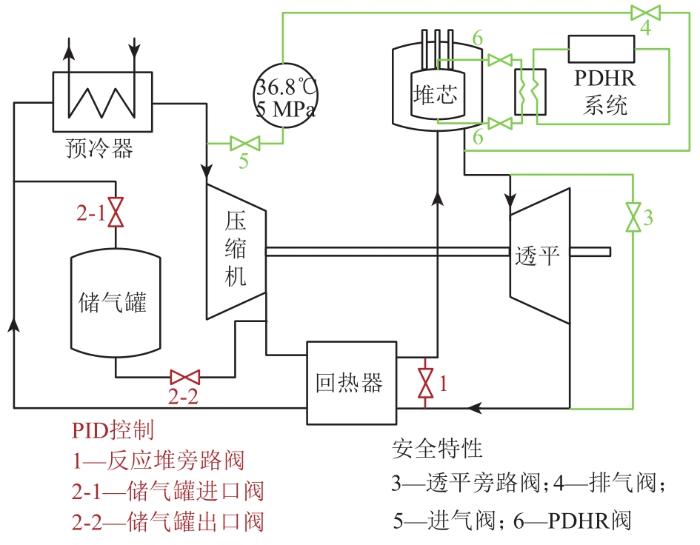

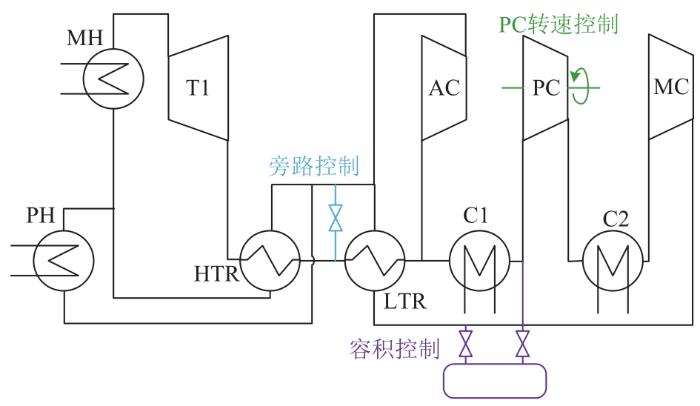

Oh等人[25]采用外界负荷由100%逐级降至0%的方式,研究了S-CO2直接冷却反应堆(micro modular reactor,MMR)简单回热系统的控制策略。该策略主要采用高温回热器热端旁路控制、容积控制和透平进口节流阀控制相结合的方式,每个控制器为PID控制器,如图5所示。结果表明,前2种控制方法的结合能够在变负荷过程中维持较高的循环效率,与仅采用旁路控制器时相比,循环效率最大提高8.32%;而高温回热器热端旁路能减小回热器的热冲击,最大限度地维持透平的转速,这与Moisseytsev研究结果相符。该研究还对MMR的安全特性和事故场景进行了仿真,通过设置透平旁路阀、排气阀、进气阀来进行透平超速保护,同时配备余热排出系统,用于事故工况下反应堆热量排出。Oh等人[26]后续研究还表明,对于简单回热S-CO2系统的降负荷过程,如果系统中没有控制手段,透平叶片极有可能受到损伤而导致系统过热,在堆芯处设计旁路是一种较好的解决方案,但具体效果还在研究中。

图5

图5

MMR-S-CO2循环PID控制策略及安全特性

Fig. 5

MMR-S-CO2 cycle PID control strategy and safety characteristics

图6

3 太阳能为热源的S-CO2布雷顿循环控制策略

近年来太阳能光热发电技术不断发展,太阳能光热系统耦合S-CO2循环发电成为实现太阳能光热发电技术成本降低的重要途径[1]。而相比于核反应堆S-CO2循环,太阳能应用场景下由于热源的变化,冷端散热形式以及环境条件等变化都会对系统优化设计以及控制策略等带来新的挑战。

澳大利亚昆士兰大学的Singh等[28]基于Dymola软件建立闭式S-CO2简单回热布雷顿循环模型,并根据当地气象资料研究了该系统在太阳能负荷和空气温度波动下的动态特性,结果表明:夏季可以通过限制热负荷来保证发电功率稳定,但透平入口温度过高,透平效率降低;在冬季,由于环境温度过低且太阳热负荷下降,导致压缩机全天均处于亚临界状态,同时透平入口温度大幅降低,发电功率远远无法达到设计水平。为了解决上述问题,Singh等[29]基于系统在不同季节中表现出的动态特性,提出了固定流量和极值搜索流量这2种控制方法来保证最大化系统发电量的同时,使循环温度和压力保持在安全运行范围。这个控制器通过控制布雷顿中的CO2量来实现这一效果,这和容积控制类似。结果发现,二者均可以保证在极端天气下使发电功率仍保持在设计点附近,但极值搜索流量表现效果更好,同时不需要相关的校准工作。

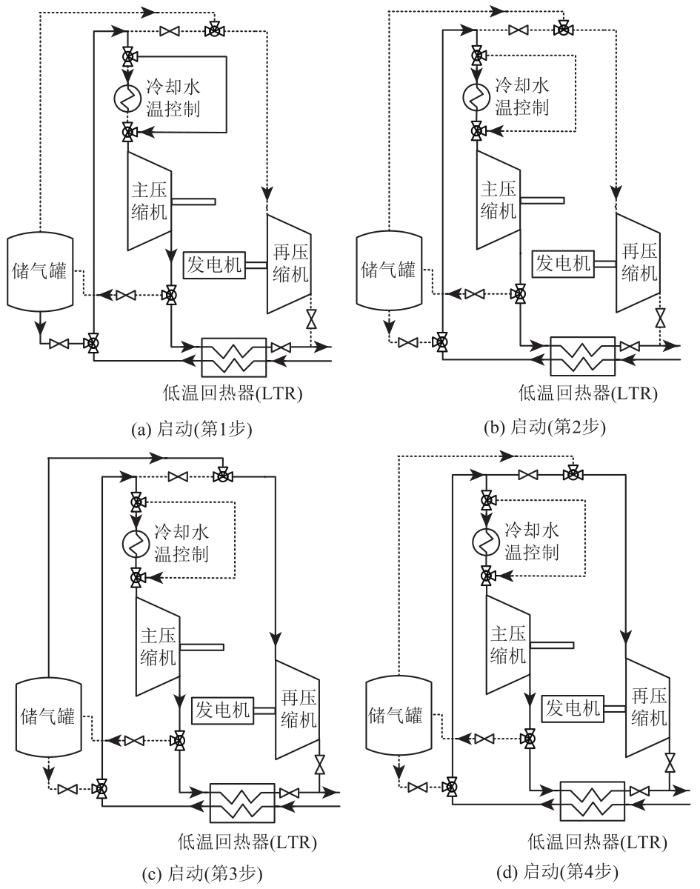

Luu等人[30]在2017年对S-CO2再压缩构型进行建模,研究了系统在24 h内从冷启动到满负荷运行的瞬态过程,并提出了一种能够保证系统正常运行的快速启动方案,如图7[28]所示,方案分为4个步骤:1)关闭再压缩支路,利用储罐为主回路填充工质;2)关闭储罐支路;3)再压缩机入口接储罐填充工质,出口接低温回热器(low temperature regenerator,LTR)高压侧出口合流点;4)关闭储罐支路,形成再压缩闭环系统。该方案可以使系统的启动过程更加平稳,防止S-CO2偏离超临界区域,同时避免因流量不合适引起的压缩机喘振。之后Luu等人[31]研究了不同扰动下(太阳能负荷、分流比、工质流量)系统关键参数的动态特性,针对不同程度的太阳能波动,提出了容积控制和再压缩机控制2种控制方案,用来维持透平进口温度稳定。结果表明,容积控制方案更适合于热负荷长期持续下降使用,而再压缩机控制方案更适合热负荷短暂较小波动变化。

图7

图8

图8

聚光蓄热电站S-CO2再压缩循环控制策略

Fig. 8

S-CO2 recompression cycle control strategy for concentrated thermal storage power station

图9

图9

S-CO2再压缩间冷预热循环控制策略

Fig. 9

Control strategy of S-CO2 recompression cycle with intercooling and preheating

4 结论

依据S-CO2布雷顿循环相关文献资料,调研并总结了S-CO2布雷顿循环控制特点,并按不同应用场景对核反应堆和太阳能为热源的S-CO2布雷顿循环控制策略进行了综述,得出主要结论如下:

1)针对S-CO2闭式布雷顿循环系统,主要的变负荷控制策略包括:容积控制法、透平旁路控制法、透平进口节流阀控制法、压缩机转速控制法。其中前3种控制方式研究较多,可作为主要的变负荷控制策略,而压缩机转速控制法仅适用于压缩机和透平分轴布置。

2)在S-CO2布雷顿循环变负荷过程中用于辅助控制的措施主要包括:反应堆功率控制、冷却剂流量控制、压缩机喘振控制、冷却器旁路控制、分流控制、回热器旁路控制等。各辅助控制措施不直接改变负荷,但对系统安全稳定运行至关重要。

3)不同控制策略各有优缺点,并且适用范围不尽相同,因此,对于不同工况采用不同控制策略或采用多个控制方式组合控制,这样才能较好地保证机组的安全、稳定、高效、灵活运行。

4)现有的S-CO2布雷顿循环控制策略研究主要集中在变负荷控制及变负荷过程中系统的辅助控制,而对于系统在启动、停机过程以及事故工况下的安全特性控制研究较少,未来应进一步研究完善。

5)现有的S-CO2布雷顿循环控制策略研究主要是针对陆地核能和太阳能应用场景。而不同应用场景下系统和环境的制约会对控制带来很大挑战,比如,S-CO2燃煤发电系统复杂且需解决S-CO2宽温区吸热问题;S-CO2空间核动力系统需要在最小体积质量下实现大推力;S-CO2可移动核电源系统需要实现紧凑系统在多变环境下的灵活运行。因此,后续研究应充分借鉴现有的燃气和蒸汽控制系统成熟技术,并结合不同应用场景实际条件,重新开发在其他应用场景下的S-CO2系统控制技术。

参考文献

光热太阳能发电系统中的超临界二氧化碳循环性能研究与优化设计

[D].

Performance investigation and optimal design of supercritical carbon dioxide cycles for concentrated solar power application

[D].

低温场景超临界CO2循环燃煤发电系统研究

[J].

Study on supercritical CO2 cycle coal-fired power generation system for low temperature scenario

[J].

超临界CO2循环冷端温度优化研究

[J].

Study on cold end temperature optimization of supercritical CO2 cycle

[J].

超临界二氧化碳布雷顿循环研究综述

[J].

Review of supercritical carbon dioxide Brayton cycle research

[J].

超临界二氧化碳动力循环关键部件研究综述

[J].

Review on key components of supercritical carbon dioxide power cycle

[J].

闭式布雷顿循环变工况试验研究与仿真分析

[J].

Experimental study and simulation analysis of a closed Brayton cycle under variable working conditions

[J].

超临界二氧化碳循环发电系统动态特性及控制应用分析

[D].

Characteristic simulation and control of supercritical carbon dioxide cycle power generation system

[D].

国外超临界二氧化碳循环发电技术发展及应用前景

[J].

The international development of supercritical carbon dioxide brayton cycle power generation technology and its application

[J].

超临界二氧化碳发电技术概述

[J].

Summarization on power technology of supercritical carbon dioxide

[J].

Materials considerations for supercritical CO2 turbine cycles

[C]//

A practical look at assumptions and constraints for steady state modeling of S-CO2 Brayton power cycles

[R].

超临界二氧化碳动力循环研究进展及展望

[J].

Review and perspective of supercritical carbon dioxide power cycles

[J].

The supercritical carbon dioxide power cycle:comparison to other advanced power cycles

[J].

超临界二氧化碳布雷顿循环在核能领域的应用

[J].

Application of supercritical carbon dioxide Brayton cycle in nuclear engineering

[J].

Thermodynamic study of advanced supercritical carbon dioxide power cycles for concentrating solar power systems

[J].

High-performance supercritical carbon dioxide cycle for next-generation nuclear reactors

[J].

Investigation of alternative layouts for the supercritical carbon dioxide Brayton cycle for a sodium-cooled fast reactor

[J].

Development of a plant dynamics computer code for analysis of a supercritical carbon dioxide Brayton cycle energy converter coupled to a natural circulation lead-cooled fast reactor

[R].

Investigation of plant control strategies for the supercritical CO2 Brayton cycle for a sodium-cooled fast reactor using the plant dynamics code

[R].

Development of the ANL plant dynamics code and control strategies for the supercritical carbon dioxide Brayton cycle and code validation with data from the sandia small-scale supercritical carbon dioxide Brayton cycle test loop

[R].

Dynamic control analysis of the AFR-100 SMR SFR with a supercritical CO2 cycle and dry air cooling:part i:plant control optimization

[C]//

A review of research and development of supercritical carbon dioxide Brayton cycle technology in nuclear engineering applications

[J].

A comprehensive investigation on the design and off-design performance of supercritical carbon dioxide power system based on the small-scale lead-cooled fast reactor

[J].

Safety evaluation of supercritical CO2 cooled micro modular reactor

[J].

Transient analyses of S-CO2 cooled KAIST micro modular reactor with gamma+code

[C]//

Development of a bypass control strategy for supercritical CO2 Brayton cycle cooled reactor system under load-following operation

[J].

Dynamic characteristics of a direct-heated supercritical carbon-dioxide Brayton cycle in a solar thermal power plant

[J].

Extremum-seeking control of a supercritical carbon-dioxide closed Brayton cycle in a direct-heated solar thermal power plant

[J].

Dynamic modelling and start-up operation of a solar-assisted recompression supercritical CO2 Brayton power cycle

[J].

Advanced control strategies for dynamic operation of a solar-assisted recompression supercritical CO2 Brayton power cycle

[J].

Dynamic modeling and transient analysis of a molten salt heated recompression supercritical CO2 Brayton cycle

[C]//

Dynamic modeling and transient analysis of a recompression supercritical CO2 Brayton cycle

[J].