0 引言

中国近海风力资源丰富,大陆海岸线长,海上风速不低于6 m/s的时间约为4 000 h[8],具备很大的开发价值。2021年海上风电累计装机容量达到1 113.4万kW,并且主要分布于东南沿海及附近岛屿。文献[9]介绍了江苏如东H4海上风电场,其建设规模达400 MW,配置一座220 kV的海上升压站,电能经两回路海缆送至陆地;文献[10]介绍了三峡新能源集团建设的阳西沙扒海上风电工程,该工程分为5期,1期装机容量为300 MW,2、3、4、5期总装机容量达1.4 GW,配置2座220 kV升压站。可见,海上风电建设规模和装机容量大,周围没有电力负荷中心[11],因此电能的长距离输送是研究的主要方向。

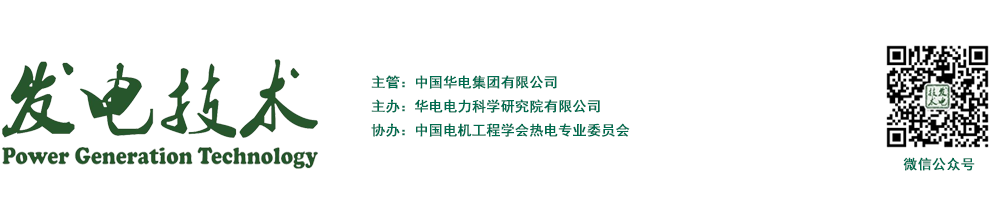

目前主流的风电输送方式为高压交流输电(high voltage alternating current,HVAC)、电网换相型高压直流输电(line commutated converter based high voltage direct current,LCC-HVDC)和柔性直流输电(voltage source converter based high voltage direct current,VSC-HVDC),与陆上风电输送的不同在于采用海底电缆,而非架空电线。文献[12]介绍了高压交流输电方式和柔性直流输电方式存在的问题,对比了不同输电方案的技术性与经济性,研究表明,各类输电方式选取主要取决于输电距离,近海风电场常采用高压交流输电,深远海风电场则采用柔性直流输电;文献[13]介绍了适用于海上风电的3种风电输送策略,总结了风电输送的拓扑结构、特点、研究现状和研究成果,分析结果表明,柔性直流输电可靠性和技术性更具优势,但实际输电工程则需要考虑建设费用与实际规模,柔性直流输电更适用于远海、大规模的风电场;文献[14]介绍了应用于深远海风电场的分频输电方式,并且以400 MW海上风电场为例进行经济性分析,结果表明,分频输电方式可以提高电缆载流量,同时显著降低电缆中的充电电流,提升经济性。目前应用的海上风电传输方式无法适用于所有的输电场景,因此海上风电场需要根据自身离岸距离、输送容量制定合理且经济的输送方式。

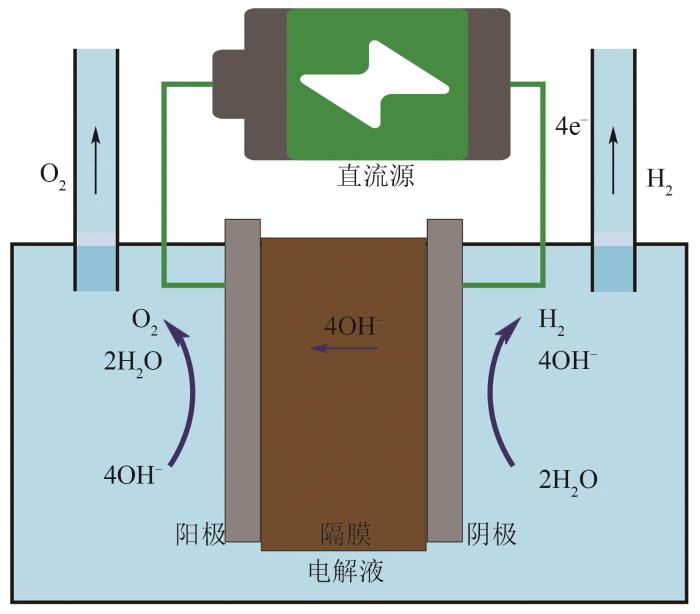

相比于利用电能形态传输,煤、天然气等化学能源载体的稳定性好,更加便于远距离传输,并且利用化学载体再发电可有效提高海上风电的利用率。文献[15]提出了一种海上大规模风电非并网多元化应用系统,将风能直接应用于海水、淡水等高载能产业,直接输送产品上岸,该系统不仅解决风电应用难题,而且大幅节省了风电场投资成本[16];文献[17]提出了一种海上风电场耦合制氢系统,并且对该系统的成本进行分析,最后以上海东海风电场为例进行验证,结果表明,该项目经济效益明显,短期内可收回成本;文献[18]论述了风能转氢能可避免输电能力不足导致的发电量下降,同时利用管道运输至陆地,投资成本可进一步降低;文献[19]提出了利用风电等清洁能源就地制氢,并将氢气与天然气掺杂生成混氢天然气,通过天然气网络进行长距离传输,为实现“双碳”目标提供了一种系统性的新思路。

针对海上风电输送困难的问题,提出了一种利用氢能代替风电进行远海电能输送的策略,即通过电解制氢设备就地将风电转化为氢能,并利用输氢管道输送至陆地。介绍传统输电方式与输氢方式的技术路线和应用现状,并以300 MW海上风电场为例进行分析,对比输电方式与输氢方式在经济性与技术性方面的差异,验证海上风电制氢并进行管道输送的可行性。针对海上风电电解制氢,分析目前在实际应用中的困难与挑战,并对其应用前景进行了展望。

1 传统海上风电输送方式

不同能源在自然界都是可利用的,但从能源性质角度看,风能不像化石燃料一样可以运输,这使得风能等清洁能源通常以电能作为他们的能量载体。传统远距离传输电能的方式包括高压交流输电方式、基于晶闸管的高压直流输电方式、基于电压源换流器技术的柔性直流输电方式[20]。

图1

图1

海上风电送出方式拓扑结构

Fig. 1

Topology diagram of offshore wind power delivery method

2 海上风电制氢输送方式

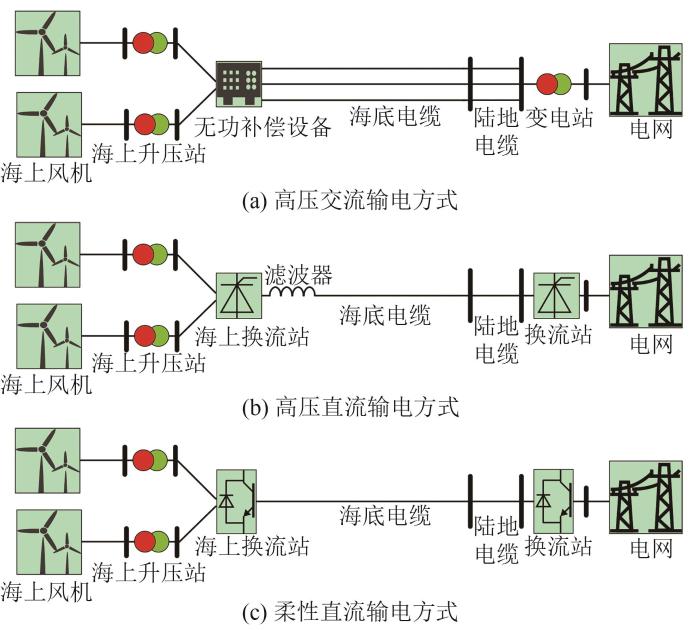

2.1 电解制氢原理

传统电解水设备包含电解槽、氢侧系统、氧侧系统、补给水系统、碱液系统,纯水设备和氢气、氧气的存储设备,以及相关的显示仪表和控制系统。

图2

电解产生的H2、O2连同部分溶液进入氢气、氧气分离器,分离出的溶液经过冷却、过滤掉固体杂质后重新返回电解槽,并随时补充一定量的电解质;分离出的氢气经过冷却器冷却降温后,再经过捕滴器去除夹带的水分,最后输送至存储设备。

2.2 氢能运输方式

图3

1)高压气态输氢技术

高压气态输氢技术是将氢气压缩至70 MPa左右存入储氢罐中,由海上交通工具运输至陆地。此方式是现在发展最成熟、应用最多的储氢输氢技术,其操作难度小、能耗少、成本低,匹配氢能发展现状。但是此种方式的缺点是单位体积容量低,储氢量少,即使使用钛瓶,氢气重量仅占总重的5%左右。另外,高压气态输氢技术的安全性较差,需要保证储氢罐的密闭性。

2)低温液态输氢技术

低温液态输氢技术是将氢气深冷到-253.0 ℃,存储在特制的高真空绝热容器中,由海上交通工具运输到使用地区。在常温、常压下,此方式的氢能密度为气态氢气的近千倍,体积容量比高压气态输氢方式高好几倍,但该方式存储温度与自然温度相差巨大,需要配备极好的绝热储氢罐进行隔热,同时在运输过程中容易发生热泄漏、自然挥发、耗能大等问题。低温液态输氢方式在国外应用较多,在国内仅在航天领域应用。

3)管道输氢

输氢管道是氢气进行大规模、长距离输送的理想选择。氢气长距离管道输氢已有80多年的历史,截至目前全球范围内氢气管道总里程超4 600 km。美国、欧盟等发达国家对长距离管道建设与输氢的技术已较为成熟,其中美国管道输氢规模最大,总里程超2 700 km,最大运行电压达10.3 MPa。我国对于管道输氢工程的建设较为滞后,现有氢气输送管道总里程仅为400 km,而且主要分布在长江三角洲与环渤海湾等地区。随着能源改革的进行,日益增长的氢能需求将有效推动我国氢气管网的建设。

目前输氢管道有2种方案:一种是直接建设新管道,大多采用低强度钢材,输送压力有限,并且一次性投资大、审批困难和技术成熟度低,因此在短时间内很难形成与风电电量相当的输送规模;另一种是将氢气掺混在天然气中,利用现有成型的输气管道和网络进行输送,可作为氢能发展的过渡手段,提高管道输氢的经济性,但输气管道内的氢气会作用于钢材内部,导致钢材出现“氢脆”现象,威胁管道安全。目前研究表明,CO具有占据氢气在内表面的吸附位的特性,加入少量便可起到抑制氢脆的作用。综上,目前可将天然气管网作为氢气大规模输送的预备管道,进而在完善天然气管网时统筹兼顾输氢管道,为以后氢能运输与发展提供技术保障。

3 各类能源输送方式差异

表1 各类输送方式性能指标对比

Tab. 1

| 项目 | 能源输送形式 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 电能输送方式 | 氢气输送方式 | ||||||

| 高压交流输电 | 高压直流输电 | 柔性直流输电 | 高压气态输氢 | 低温液态输氢 | 管道输氢 | ||

| 主要设备 | 海上升压站、无功补偿设备、陆上变电站等 | 海上升压站、海上换流站、滤波装置、陆上换流站等 | 海上升压站、海上换流站、陆上换流站等 | 电解水设备、高压泵/氢气压缩机、储氢罐等 | 电解水设备、氢气液化机、储氢罐等 | 电解水设备、高压泵等 | |

| 运输通路 | 交流海底电缆 | 直流海底电缆 | 直流海底电缆 | 轮船 | 轮船 | 输氢管道 | |

| 能量运输成本 | 887万元/km | 550万元/km | 550万元/km | 百千米2.02元/kg | 百千米12.25元/kg | 百千米0.3元/kg | |

| 维护情况 | 维护检修成本高,易造成生态破坏 | 年检修时间通常小于1% | 年检修时间通常小于0.5% | 需常检测储氢罐的密闭性 | 需保证储氢罐的保温箱 | 检修次数少,检修成本较高 | |

| 海上平台规模 | 最小 | 最大 | 中等 | 小 | 小 | 小 | |

| 典型输送容量 | 400 MW(220 kV); 800 MW(400 kV) | >1 200 MW | 350~1 000 MW | 460 kg/次 | 170 t/次 | 11 t/h | |

| 典型输送距离 | 离岸100 km | >100 km | >100 km | <150 km | >500 km | >500 km | |

| 技术成熟度 | 高 | 高 | 较低 | 高 | 较低 | 低 | |

| 工程应用情况 | 近海风电场 | 无示范工程 | 远海大功率风电场 | 中短距离运输 | 远距离运输,国外应用较多 | 远距离运输,国外应用较多 | |

3.1 输送方式

电能相比于其他能源具备运输安全、转换便利的优势。传统风能输送方式为将风能转化成电能形式,通过输电线路进行传输。但是随着“Power-to-X”的发展,将风能转化为氢气等低碳气体,进而将燃料进行传输成为一种新的传输方式。

3.2 主要设备及成本

高压交流输电系统主要由海上升压站、无功补偿设备等部件组成;高压直流系统与柔性直流输电大致相同,主要由海上升压站、换流站等部件组成,区别在于换流站内的电力电子设备不同,高压直流输电方式使用晶闸管整流,电流中会产生谐波,需要安装滤波装置。氢气输送方式都需要安装电解水设备,将风电转化为氢能,其中高压气态输氢方式需要利用高压泵或氢气压缩机为氢气加压;低温液态输氢方式需要安装氢气液化机;管道输氢方式则需要在管道处安装高压泵为氢气增压。

表2 电力设备投资成本 (万元/MW)

Tab. 2

| 项目 | 高压交流输电 | 高压直流输电 | 柔性直流输电 | 3种输氢方式 |

|---|---|---|---|---|

| 主要设备成本 | 72 | 300 | 322 | 80 |

| 安装成本 | 38 | 77 | 77 | 28 |

| 总成本 | 110 | 377 | 399 | 108 |

高压交流输电方式中仅对电能进行升压处理,频率一直处于工频可直接接入同电压等级的陆上电网,因此变电站投资较少,相较于直流输电方式少了约3/4。由于交流电能在输送过程中会存在无功损耗,造成电压下降,因此需要额外增加无功补偿装置,增加了设备的投资成本。在短距离电能传输中,无功补偿装置投资占比较小。随着离岸距离增大,无功补偿装置成本大幅度增大,甚至会超过直流输电方式。

高压直流输电方式中需要将交流电转化为直流电,此方式下需要安装变流器、电容器等设备。同时,高压直流输电利用晶闸管进行整流,晶闸管阀会在电路中产生谐波,需要大量滤波器进行平抑,增加了初始投资。柔性直流输电方式利用绝缘栅双极型晶体管器件(insulated gate bipolar transistor, IGBT)进行整流,主要设备投资比高压直流输电方式多,但无需安装滤波器等附加设备,此方式使用自换相方式,避免了换相失败、功率无法送出的状况。

在输氢方式中,电解水装置的投资成本占主要部分,略高于高压交流输电方式而远低于2种直流输电方式。附加设备的投资成本占比较小,3种输氢方式成本基本相同。

3.3 运输通路及成本

电能输送通路主要分为交流海底电缆与直流海底电缆,氢气输送通路主要分为轮船与输氢管道。以下对相同容量下各类能源输送距离与费用进行分析。

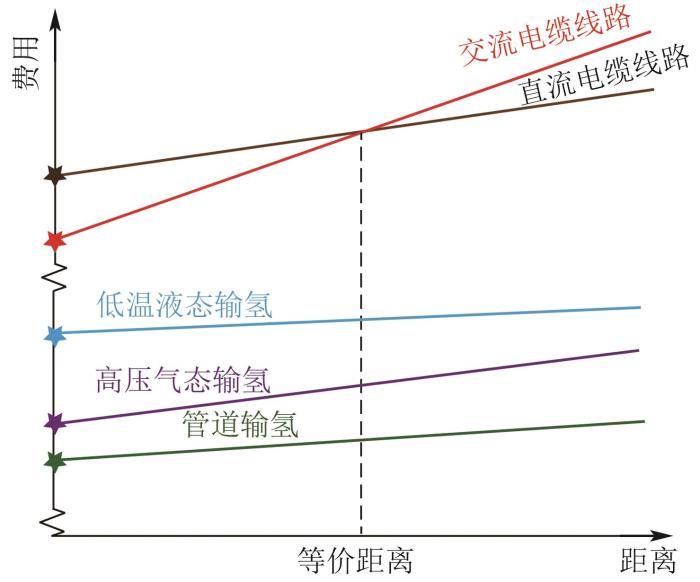

在输送功率相同、可靠性一致的情况下,高压交流输电方式变电站投资明显低于2种直流输电方式,而随着输送距离的增加,高压交流输电方式投资成本大幅度上升。各类能源的运输费用变化[32-38]如图4所示,海上交、直流输电方式之间存在等价距离,当输送距离超过等价距离时,高压交流输电方式相对不经济。2种直流输电线路方式中换流站的投资成本偏高,但是由于线路投资成本较小,长距离功率输送更具经济性。另外,在直流输送方式下,每回线路可减少1根海底电缆,安装难度与安装费用都低于交流电缆。此外,部分电能输送工程还使用架空线路,但是其进行电能传输时需架设杆塔,杆塔成本高,施工难度大,同时线路暴露在空气中,易遭受雷击和污染的影响。

图4

图4

各类能源的运输费用变化图

Fig. 4

Graph of the change in transportation costs for each type of energy

氢气输送方式单次容量大、运输容易,运输成本比输电方式低。高压气态输氢方式的百千米氢气输送成本为2.02元/kg,此方式需要密闭性良好的储氢罐,灵活性高且成本低于液态输送,但是由于气态氢的密度降低,因此在相同重量下所占体积大,需要大容量的轮船运输,一定程度上增加了运输成本;低温液态输氢方式的百千米氢气输送成本为12.25元/kg,此方式的储氢罐需要保温操作,这使得其运输成本相对较高,但是其单次输送氢气量超过高压气态输送的11倍,运输成本随运输距离增加而基本保持稳定。管道输氢方式中管道成本较小,在大体量、长距离氢气运输中经济性更高,目前其百千米运输成本为0.3元/kg。部分研究者[39]提出,借助成熟的海底输气管道运输天然气与氢气的混合物也是一种降低管道初期建设成本的方案。

3.4 海上平台规模

高压交流输电方式结构简单、变电设备少,海上平台规模最小,平台建设费用偏低;高压直流输电方式需要安装滤波装置,增大了海上平台的施工量与复杂度,占地面积最大,建设费用偏高;柔性直流输电方式的配套装置结构紧凑、模块化,相比于高压直流输电系统的海上平台面积较小,并且不需要滤波装置,建设海上平台费用相对较低。

3种输氢方式仅需为电解制氢装置建设海上平台,建设的海上平台面积小、费用低。在工程应用前期,利用海上风电机组平台或海上石油平台进行电解制氢,可以减少前期海上平台的建设费用。

3.5 输送容量及输送距离

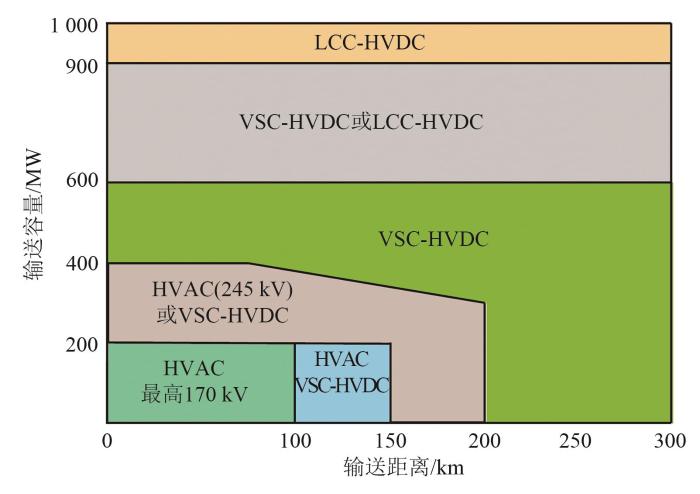

图5

图5

输电方式与容量、距离关系

Fig. 5

Graph of transmission mode versus capacity and distance

氢气输送方式的传输容量主要受电解水装置容量的影响,同时因为氢气的化学性质较为稳定,可适应较远距离的能源传输。高压气态输氢方式下氢能密度小,限制了氢气的传输容量,常规轮船传输容量为460 kg/次。低温液态输氢方式下氢能密度大,可实现大容量传输,轮船传输容量为170 t/次。管道输氢方式的输送容量与海底管道的材料、直径相关,一般为11 t/h。在铺设海底管道时要考虑海底地貌情况与输送压力,目前设计的输氢管道大多为40 km,但是随着氢能输送方式不断应用于海上风电传输,海底输氢管道将实现深远海能源传输。

3.6 工程应用情况

高压交流输电方式技术成熟,适合近海风电场的电能传输,目前应用于中国大部分海上风电场。高压直流输电方式因为换流站成本较高,并且存在谐波污染,目前没有建成的输电示范工程。柔性直流输电方式技术性高,不仅免受无功影响,而且不产生谐波污染,成为目前较先进的传输技术,主要应用于欧洲的远海风电场。

表3 大型气体输送管道概况

Tab. 3

| 项目 | 起点 | 终点 | 输送距离/km | 输送能力 | 总投资 成本/亿元 |

|---|---|---|---|---|---|

| 西气东输二线 | 霍尔果斯 | 广州 | 49 788 | 300亿m3 | 1 420 |

| 济源-洛阳输氢管道 | 济源 | 洛阳 | 25 | 10.05万t | 1.54 |

| 巴陵-长陵输氢管道 | 巴陵 | 长陵 | 43 | 5万t | 1.96 |

4 海上风电制氢应用前景与挑战

海上风电资源可以与制氢产业进行结合,将丰富的风能转化为稳定的氢能,拓宽海上风电应用与发展的途径。在现存技术下,海上风电耦合制氢具有以下优势:实现海上风电就地消纳,降低电能的输送成本,减少大规模风电并网对系统的影响;增加氢能资源储量,减少煤、石油、天然气等碳基能源的使用,实现能源清洁化发展;增加氢能发电容量,提高电力系统中清洁性灵活调节资源,保证电网安全稳定运行。同时,海上制氢模式也需要一套完整的技术标准和示范工程,然后对制氢设备的运行策略等方向进行研究并形成产业化。

4.1 促进海上风电消纳

海上风电呈现随机性与不确定性,输出功率在额定功率范围内随机变化,并且部分机组受海水波动影响,不确定性更加严重,如果直接接入电网会造成电压和频率失稳,不利于电网的安全稳定运行。在西部风电场常采用风火打捆特高压外送方案,但是海上平台缺少可利用的火电机组,并且未来火电比例不断下降,该方案不适合应用于海上风电机组输送电能。

海上风电制氢产业中,电解水设备可通过改变自身的运行状态适应海上风电的随机性与波动性。将海上风电与制氢产业结合,风电机组输出功率全额输送至制氢点,将风能转化为氢能输送至陆地,此方案一方面可降低长距离输送线路的成本,减少工程初期投资;另一方面可以减少调峰资源的需求量,降低海上风电并网的不稳定性,提高利用小时数。

4.2 实现氢能清洁化发展

现阶段能源主体是以传统碳基为基础的化石能源,其燃烧后会产生大量CO2,加剧气候变暖危机。相比于碳基能源,氢能燃烧只产生水,是一种高密度、清洁的二次能源载体,可以一次性获得并长期存储,被认为是一种可以同时解决能源危机与环境危机的最佳资源。2019年,《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》指出,到2050年,氢能在能源终端的占比达10%,成为终端能源消费主体之一[4]。

目前,全球主要制氢技术为化石燃料制氢(灰氢),由于制取灰氢排放大量CO2,因此需要新的制氢方案进行替代;另一种方法是将传统制氢方式与碳捕获技术结合(蓝氢)来减少CO2排放。如果利用海上丰富的风力资源与水资源制取氢气(绿氢),将会避免温室气体排放,实现能源的清洁发展,并且减少生产氢气过程的能耗成本,提高氢能产业的经济性。

4.3 提高系统灵活调节能力

氢能在电力系统中主要应用于燃料电池,以氢为燃料,通过氧化还原反应完成氢-电能源转换。氢燃料电池具有效率高、无噪声、零碳排放等优点,一般为容量小于30 MW的发电机组。氢燃料电池的启动速度快,功率调节范围宽,可以为电网提供调频、削峰填谷等服务。氢燃料电池发电站可实现模块化发展,能适应多种环境并可持续运行,还可以作为孤岛电网的发电机组提供电能,保证孤岛电网稳定运行。另外,氢气可与天然气进行掺杂,作为燃气机组的燃料,在保证电力输出与调节能力的前提下降低碳基燃料的消耗。

4.4 海上风电制氢技术挑战

我国海上风电能为制氢提供广泛的电力来源,但是海洋氢能发展仍处于探索阶段,缺乏国家级海上绿氢开发平台和示范工程的建设。同时需要对管道输氢过程制定技术标准,目前我国运行的输氢管道基本按照输油气管道的规范和标准进行管理,但是氢气的化学特性不同于天然气,执行其他气体的标准易出现安全事故,所以大力发展海洋氢能必须构建一套针对管道输氢的规范体系,保证输氢过程的安全性。

在海洋氢能发展中,还需考虑海上风电波动对于制氢设备的影响,频繁的风电波动会影响设备的运行状态,增加设备的维护成本,影响氢气的纯度,带来安全风险。因此,针对制氢过程中电力波动的问题,需要对海上风电制氢系统的运行策略和优化进行研究,降低维护成本、提高产品质量。

5 结论

1)目前海上输电工程采用电能输送方式,建设海底电缆将能源输送至大陆。不同的示范工程需要对不同方案进行评估并选择合理的方案,一般的策略为近海风电场采用高压交流输电方式,远海风电场采用柔性直流输电方式。

2)管道输氢方式适用于近、远海风电场,采取该方式输送能源可以减少对输电线路的投资成本,并且可以利用现存的天然气管道进行输送,进一步缩短工程投资回报期。通过管道运输可以避免线路的容量限制,提高海上风电的装机容量。

3)提供了一种新的制氢思路,一方面能够消纳大规模风电容量,缓解清洁能源并网带来的不稳定性,另一方面增加了“绿氢”比例,提升氢基能源在工业能源中的比例,降低了CO2的排放,实现能源清洁化发展。

海上风电制氢能够改善远距离输电与风电消纳的困境,并能促进“绿氢”的发展,实现低碳生产。未来还需要建立海上制氢示范平台,制定制氢输氢相关标准,实现产业化发展。

参考文献

“双碳”与“新基建”背景下特高压输电技术的发展机遇

[J].

Opportunity for developing ultra high voltage transmission technology under the emission peak, carbon neutrality and new infrastructure

[J].

“双碳”目标下中国清洁电力发展路径

[J].

Development pathway of China's clean electricity under carbon peaking and carbon neutrality goals

[J].

电极式电制热与传统制热的差异及其在碳中和的应用前景

[J].

Difference between electrode electric heating and traditional heating and its application prospect in carbon neutrality

[J].

海上风电为可再生能源发展的新领域

[J].

Offshore wind power as a new area of renewable energy development

[J].

Review of the current status,technology and future trends of offshore wind farms

[J].

欧洲海上风电规划机制和激励策略及其启示

[J].

European offshore wind power planning mechanism and incentive strategies and its enlightenment

[J].

大容量海上风电机组发展现状及关键技术

[J].

Development status and key technologies of large-capacity offshore wind turbines

[J].

海上风电直流送出与并网技术综述

[J].

Review on offshore wind power integration via DC transmission

[J].

采用交流海缆接入的海上风电场无功配置方法

[J].

Reactive power configuration method of offshore wind power with access of AC submarine cable

[J].

大规模海上风电并网送出策略研究

[J].

Grid connection and transmission scheme of large-scale offshore wind power

[J].

大规模海上风电并网方式的研究

[J].

Grid integration models of large-scale off-shore wind farm

[J].

海上风电场输电方式研究

[J].

Research on the transmission mode of offshore wind farm

[J].

大规模海上风电场电力输送方式研究

[J].

Research on power transmission mode of large-scale offshore wind farms

[J].

分频输电应用于深远海风电并网的技术经济性分析

[J].

Technical and economic analysis on fractional frequency transmission system for integration of long-distance offshore wind farm

[J].

大规模海上风电的非并网多元化应用研究—变海上风电场输电上岸为直接输产品上岸的探索

[J].

Research on the non-grid-connected diverse application of large-scale offshore wind power- exploration on changing offshore wind power transmission into product transmission ashore

[J].

海水淡化负荷消纳弃风电量的集群优化调度策略

[J].

Cluster optimal dispatch strategy for seawater desalination using abandoned wind power

[J].

并网型风电耦合制氢系统经济性分析

[J].

Economic analysis on on-grid wind power coupling with hydrogen-production system

[J].

海上风力发电及送出技术与就地制氢的发展概述

[J].

A general survey of offshore wind power generation and transmission technologies and local hydrogen production

[J].

碳达峰、碳中和”目标下混氢天然气技术应用前景分析

[J].

Application prospect analysis of hydrogen enriched compressed natural gas technologies under the target of carbon emission peak and carbon neutrality

[J].

适用于大规模海上风电的并网技术分析

[J].

Analysis of grid-connected technology suitable for large-scale offshore wind power

[J].

海上风电场输电方式研究

[J].

Research on power transmission scheme for offshore wind farms

[J].

海上风电场输电系统选择

[J].

Transmission system selection for offshore wind farms

[J].

高压直流输电技术发展及其工程应用

[J].

Development and engineering application of HVDC transmission technology

[J].

VSC-HVDC稳定控制研究

[J].

Overview of research on stability and control of VSC-HVDC

[J].

适用于海上风电并网的多端柔性直流系统自适应下垂控制研究

[J].

DC voltage adaptive droop control of multi-terminal VSC-HVDC system for offshore wind farms integration

[J].

Integrated modeling and assessment of the operational impact of power-to-gas (P2G) on electrical and gas transmission networks

[J].

Optimal day-ahead scheduling of power-to-gas energy storage and gas load management in wholesale electricity and gas markets

[J].

一种兼顾富余风电充分消纳和全局效益的电网灵活负荷控制策略

[J].

A flexible load control strategy for power grid considering fully consumption of surplus wind power and global benefits

[J].

风光氢综合能源系统在线能量调控策略与实验平台搭建

[J].

Online energy control strategy and experimental platform of integrated energy system of wind, photovoltaic and hydrogen

[J].

碳中和背景下氢能利用关键技术及发展现状

[J].

Key technologies and development status of hydrogen energy utilization under the background of carbon neutrality

[J].

Hydrogen supply chain planning with flexible transmission and storage scheduling

[J].

Hydrogen production from offshore wind parks: current situation and future perspectives

[J].

海上风电制氢技术经济性对比分析

[J].

Comparative analysis on the economy of hydrogen production technology for offshore wind power consumption

[J].

海上风电典型送出方案技术经济比较研究

[J].

Technical and economical comparisons of typical transmission schemes of the offshore wind farm

[J].

氢能发展模式应用

[J].

Application of hydrogen energy development model

[J].

Economic comparison of VSC HVDC and HVAC as transmission system for a 300 MW offshore wind farm

[J].

“双碳”目标下电解制氢关键技术及其应用进展

[J].

Key technology and application progress of hydrogen production by electrolysis under peaking carbon dioxide emissions and carbon neutrality targets

[J].

中国氢能技术发展现状与未来展望

[J].

Current development and prospect of hydrogen energy technology in China

[J].

天然气管道掺入氢气的影响及技术可行性分析

[J].

Impact of hydrogen into natural gas grid and technical feasibility analysis

[J].

碳中和背景下西部新能源传输的电氢综合能源网构想

[J].

Conception of electricity and hydrogen integrated energy network for renewable energy transmission in western China under background of carbon neutralization

[J].

海洋氢能发展现状综述

[J].

A review of the development status of marine hydrogen energy

[J].

万亿氢能产业,化工能分多大蛋糕?

[J].

How big of a cake can the chemical industry share in the trillion-dollar hydrogen energy industry?

[J].