0 引言

风、光等新能源发电具有随机性、间歇性特点[8-12],大比例接入电网后电力系统平衡供需调节难度升高,对灵活性调节资源的需求大幅增加[13-14]。灵活性调节资源可分为“源、网、荷、储”侧[15-19],其中:“网”侧灵活性资源主要是通过借助柔性输配电、互联互济、微电网等实现电网调度的优化,进而消纳新能源电量,但是短期内规模化发展存在较大难度;“荷”侧灵活性资源主要是通过政策引导、市场激励等优化用户用电方式,需要政策和市场的长期探索和实践,中短期阶段尚不具备规模化发展条件;“储”侧灵活性资源主要是通过物理、化学形式将电能储放起来,投资成本相对较高,现阶段不具备规模化发展条件[20]。目前,我国电力系统主要依靠“源”侧的灵活性资源来平衡电力供需。

我国化石能源禀赋可概括为“富煤、贫油、少气”,燃煤火电机组目前仍是我国电力供应的主力军[21],而经灵活性提升改造的煤电机组可显著提升其支撑电力系统的调节能力。国内多位学者对煤电机组灵活性提升技术进行了研究,如:刘吉臻等[22]从多角度解读和剖析了新型电力系统的内涵,并对关键技术的定义以及工程应用现状、发展前景和趋势等进行了探讨;张宁等[23]基于源网荷储协调发展规划模型和源网荷储协调生产模拟模型的量化测算结果,研判灵活性资源构成及发展趋势;刘云[24]对火电机组灵活性改造面临的低负荷稳燃、水动力安全性、受热面超温、热电解耦、热应力及机组经济性等问题进行了分析和总结;侯玉婷等[25]通过某亚临界330 MW供热机组灵活性改造示范项目的实际改造结果,分析了灵活性改造的目标和提高机组深度调峰能力的有效技术手段;牟春华等[26]针对火电机组现存调峰能力不足、负荷响应速度迟缓、长期偏离设计工况运行等问题进行了分析,介绍了应对技术以及该技术的应用情况,并对火电机组灵活性运行下一步的工作方向进行了预测。

本文通过对某公司多台实施灵活性改造的煤电机组的技术路线、投资费用、技术指标等进行统计分析,归纳总结了灵活性改造后机组实际运行情况和面临的设备安全、运行管理问题,对煤电机组在灵活运行模式下的运行、检修以及未来进一步的工作提出了建议,以期为相关的发电企业提供参考。

1 灵活性改造情况

1.1 技术背景

图1

图1

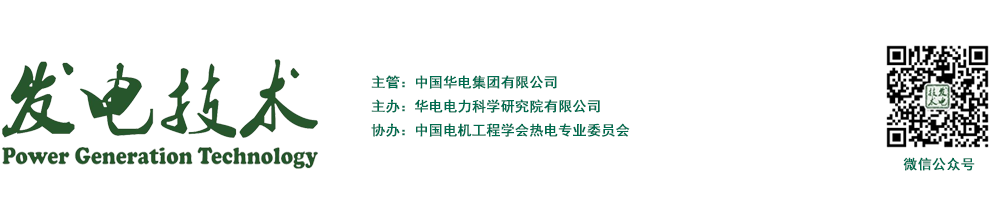

中国2050高比例可再生能源发展情景下各类型电源装机构成

Fig. 1

Composition of installed capacity of various types of power sources under the scenario of high proportion of renewable energy development in China by 2050

图2

图2

中国2050高比例可再生能源发展情景下各类型电源发电量占比

Fig. 2

Proportion of electricity generation from various types of power sources under the scenario of high proportion of renewable energy development in China by 2050

从中远期装机容量看,煤电装机容量在2025年达到10.8亿kW,装机占比为38%;到2030年预计煤电装机容量微降至10.5亿kW,装机占比则大幅降至27%;2030—2050年煤电装机延续相同的变化趋势,预计2050年装机占比降至13%。

表1 电源侧灵活性资源比较

Tab. 1

| 发电类型 | 优势 | 劣势 |

|---|---|---|

| 煤电 | 存量大、挖潜空间大 | 增加发电煤耗 |

| 气电 | 响应快、调节能力强 | 成本高、气源受限 |

| 常规水电 | 清洁低碳、调节速度快 | 受来水影响 |

| 抽水蓄能 | 可靠性高、调节速度快 | 建设周期长、选址受限 |

1.2 技术路线

1.2.1 灵活性定义和整体技术路线

煤电机组灵活性,即机组主动适应新能源发电特性以支撑电网调节的能力,主要包含更宽负荷运行范围、快速响应电网自动发电控制(automatic generation control,AGC)[35]及一次调频能力等内涵。

煤电设计运行区间一般为40%Pe~100%Pe(Pe为额定负荷),变负荷速率一般为1%Pe/min。在灵活运行工况下,运行参数大幅偏离设计值,运行稳定性和设备安全可靠性面临着巨大挑战。为解决灵活运行模式下煤电机组面临的受限因素,需对其实施灵活性提升改造,对应的改造技术路线如表2所示。

表2 燃煤电厂灵活性提升改造技术路线

Tab. 2

| 项目 | 技术路线 |

|---|---|

| 锅炉低负荷稳燃 | 精细化燃烧调整 强化回流、浓淡分离稳燃型燃烧器 点火助燃装置升级 制粉系统干燥出力提升 煤粉动态分离器 风粉在线监测均衡调节 折焰角清灰 燃烧协同控制系统优化 |

| 锅炉水动力安全 | 增设炉水循环系统 干湿态一键自动切换 |

| 脱硝装置低负荷连续投运 | 中(高)温烟气旁路 省煤器分级布置 省煤器给水再循环 省煤器给水流量置换 省煤器给水旁路 烟气再循环 CFB锅炉炉内喷氨 CFB锅炉配置紧凑型SCR系统 |

| 空预器预防积灰堵塞 | 低氮燃烧改造 配置SO3脱除装置 脱硝流场和喷氨优化 优化设计蓄热元件结构 提升空预器冷端温度 |

| 烟道加固及积灰清理 | 烟道支架强度校核加固 增设积灰清理装置 |

| 锅炉辅机适应性 | 增设风机防失速装置 变频改造 风机单列运行 |

| 汽机本体安全 | 更换防水蚀低压缸次末级叶片 动叶根部防水蚀喷涂 减温水流量精确控制 增设低压缸叶片健康监测系统 |

| 汽机辅机适应性 | 辅助蒸汽汽源改造 给水再循环系统改造 加热器疏水系统改造 空冷岛系统防冻改造 轴封系统适应性改造 |

| 供热安全性 | 低压缸切缸供热改造 高低旁路抽汽供热改造 新增电锅炉 新增热水蓄热罐 |

| 协调控制系统优化 | DCS基础控制回路优化 重要控制对象调节特性优化 AGC一次调频系统优化 |

1.2.2 锅炉低负荷稳燃

低负荷工况下炉膛热负荷显著降低,烟气充满度变差,燃烧器喷口烟气卷吸回流加热一次风粉的功能减弱,一次风煤粉浓度降低,使得煤粉着火热升高。此时可采用精细化燃烧进行调整,挖掘机组稳燃潜力;更换加强回流、强化煤粉浓淡分离等设计的稳燃型燃烧器以增强自稳燃能力;若遇到点火助燃装置不能完全适应灵活运行工况,如功率不足、煤质适应性差、配套数量未与低负荷工况燃烧器对应、燃油雾化效果差、电极寿命低等情况时,可通过对点火助燃系统升级改造以提升其助燃稳燃功能;若遇到制粉系统干燥出力不足、煤粉细度调节范围和调节时效性差、一次风粉分配均匀性差等而导致燃烧不稳时,可通过制粉系统干燥出力提升、煤粉动态分离器、风粉在线监测均衡调节等方法提升制粉系统适应性;若遇到折焰角积灰垮灰、落焦等而引起主燃区热负荷扰动进而引发灭火时,可通过增设折焰角清灰装置、吹灰器等降低低负荷工况扰动风险;若遇到运行异常引发灭火,如炉膛负压扰动、配风不良、升降负荷过程调节性能差等情况时,可通过优化协同控制系统加以缓解。

1.2.3 锅炉水动力安全提升

对于未配置炉水循环系统的超(超)临界参数直流锅炉,机组干湿态转换的工作点处于20%Pe~30%Pe段。而在低负荷工况下运行时,炉内热负荷分布不均匀,汽水侧工质质量流量减小且分配不均程度相对升高,维持干态运行可能出现破坏水动力安全稳定的问题,如:1)局部回路形成汽塞,使得工质停滞、倒流,水冷壁超温爆管;2)不同回路间或鳍片和外部刚性梁应力膨胀不同步,导致水冷壁鳍片拉裂、管束局部变形;3)水冷壁管内频繁干湿转化的位置容易出现材料应力疲劳,产生横向裂纹。对于炉膛设计尺寸较大的锅炉,更易出现以上问题。而对于未配置炉水循环系统的直流锅炉转湿态运行时,大量工质将排至凝汽器,造成极大的能量浪费。此时可通过增设炉水循环系统,在低负荷工况下快速建立一定流量的炉水循环,从而降低水动力安全事故发生的风险。

1.2.4 脱硝装置低负荷连续运行

对于配置SCR[38]脱硝系统的煤电机组,在低负荷工况下脱硝入口烟温低于催化剂最低连续投运温度时,可采用中(高)温烟气旁路、省煤器分级布置、给水再循环、给水流量置换、给水旁路等技术提高脱硝入口烟温;对于配置选择性非催化还原脱硝系统的循环流化床锅炉,在低负荷工况下一次风量偏高、反应区烟温偏低时,可采用烟气再循环、强化分级配风、炉内喷氨、配置紧凑型SCR系统等技术以满足脱硝连续投运需求。

1.2.5 空预器预防积灰堵塞

在低负荷工况下,锅炉原始氮氧化物浓度升高,烟气流速降低,空预器换热器壁温分布发生变化,烟风比减小,易导致空预器积灰堵塞事故的发生。采取的主要措施有:配置低氮燃烧器等用以降低原始氮氧化物浓度,增设SO3脱除装置,优化脱硝流场和喷氨,优化设计空预器蓄热元件结构和提升空预器冷端温度等技术路线。具体应用时可根据实际情况,针对性选取适合的技术方案。

1.2.6 烟道加固及积灰清理

低负荷工况下烟气流速降低,烟道积灰深度升高,可能导致烟道撕裂垮塌、烟风流场恶化、换热器磨损等问题,需对可能出现积灰的烟道或设备支撑结构进行强度校核计算,对强度不足的烟道进行加固,同时,可根据需要优化烟道结构、增设积灰清理装置,从而降低烟风流场恶化风险。

1.2.7 锅炉辅机适应性提升

低负荷工况下磨煤机进出口煤量小、风机流量小,易出现磨煤机振动、风机失速等问题,可结合实际情况采用增加风机防失速改造、风机单列运行、磨煤机变频改造等技术提升辅机适应性。

1.2.8 汽轮机本体安全提升

深度调峰运行时,汽轮机低压缸排汽容积流量减小,末级叶片长期处于湿蒸汽区域工作,末级叶片顶部进汽边缘部分、叶片根部外缘部分易受水滴侵蚀;排汽温度变化范围变大,易出现缸体变形;低压缸通流部分蒸汽流动形态发生改变,导致汽轮机叶栅通道局部出现鼓风现象等。此时可更换防水蚀低压缸次末级叶片,对动叶片根部出汽边缘进行防水蚀喷涂,并通过精确控制喷水流量,以防止缸体变形;增设低压缸末级叶片健康监测系统,监测末两级叶片工作温度、叶片振动特性并进行记录和分析,以避开危险工况。

1.2.9 汽轮机辅机适应性提升

低负荷工况下,润滑油系统、给水系统、轴封系统、加热器系统、疏水系统及凝结水系统等设备运行参数偏离设计值,对机组安全稳定运行将产生不利影响。主要技术路线有:辅助蒸汽系统汽源改造,以解决低负荷运行时给水泵汽轮机进汽参数偏低问题;给水再循环系统改造,以解决低负荷运行时最小流量阀产生的振动问题;加热器疏水系统改造,以解决低负荷运行时疏水不畅问题;空冷岛系统防冻改造,以解决空冷机组冬季低负荷运行时因空冷系统过冷或冻结而产生的管束内结冰,甚至冻坏设备问题;轴封系统适应性改造,以解决深度调峰运行时因轴封系统处于非自密封状态而产生的轴封汽中带水、轴封供汽压力调节阀长期运行等问题。

1.2.10 供热安全性提升

低负荷工况下以热定电运行模式下机组最小发电出力受限,通过低压缸切缸供热改造、高低旁路抽汽供热改造、新增电锅炉、新增热水蓄热罐等技术实现“热电解耦”,保障机组供热能力以满足热负荷需求。

1.2.11 协调控制系统优化

灵活运行工况下机组协调控制品质不能满足宽负荷区间自动连续运行要求,主要表现为:低负荷工况的调节回路及参数欠缺;调节对象和系统的非线性、时变性更加明显,配风、给水、燃料、减温水、协调、一次调频等回路调节对象特性相比于中高负荷工况下差异明显;大量设备接近极限工况运行,机组设备运行安全裕度低;燃料量、给水流量、总风量等重要运行参数逐渐逼近运行下限,下调速率和下调余量随着负荷的降低而逐步减小,升降负荷受制约因素更多;进一步提高宽负荷范围的变负荷速率与系统、设备的固有特性之间存在根本的矛盾。针对这些问题,可通过对现有控制系统的自动控制与保护回路逻辑进行深入的梳理和优化,以提高机组低负荷及快速变负荷过程中的自动投入率和主要运行参数的控制品质。

1.3 改造效果

对某公司53台煤电机组实施灵活性提升改造后,有25台机组的最小发电出力由改造前的50%Pe降至30%Pe,有28台机组的最小发电出力由改造前的50%Pe降至20%Pe,其中个别机组可降至18%Pe。

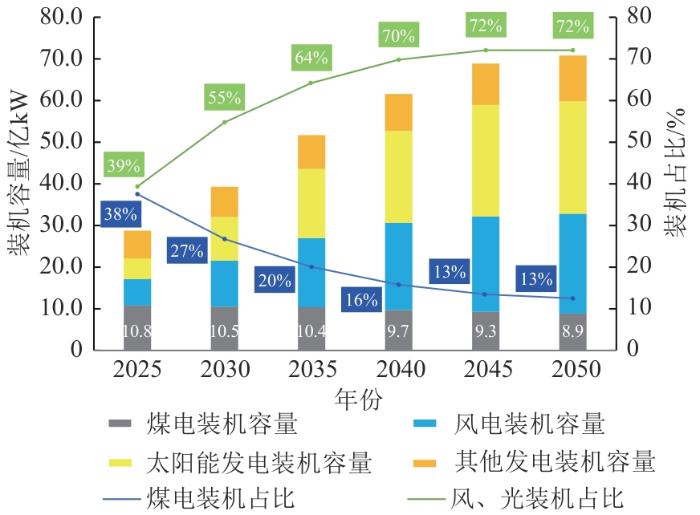

机组的变负荷速率指标对比如图3所示,可知:在20%~30%额定负荷区间,常规机组的变负荷速率为0.5%Pe/min~0.6%Pe/min,先进机组的变负荷速率为0.8%Pe/min~1.1%Pe/min;在30%~50%额定负荷区间,常规机组的变负荷速率为0.9%Pe/min~1.2%Pe/min,先进机组的变负荷速率为1.5%Pe/min~1.8%Pe/min。

图3

图3

改造后变负荷速率指标分析

Fig. 3

Analysis of variable load rate index after transformation

1.4 改造投资费用

53台煤电机组的灵活性改造投资费用统计如表3所示。此次改造项目总装机2 221.5万kW,总投资22.5亿元,平均单位容量投资101元/kW。

表3 不同容量煤电机组炉侧灵活性提升改造费用统计

Tab. 3

| 机组等级 | 改造费用/(万元/台) | 总机组数 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| <2 000 | 2 000~3 000 | 3 000~5 000 | >5 000 | ||

| 200 MW及以下 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |

| 300 MW | 10 | 9 | 6 | 4 | 29 |

| 600 MW | 5 | 9 | 4 | 0 | 18 |

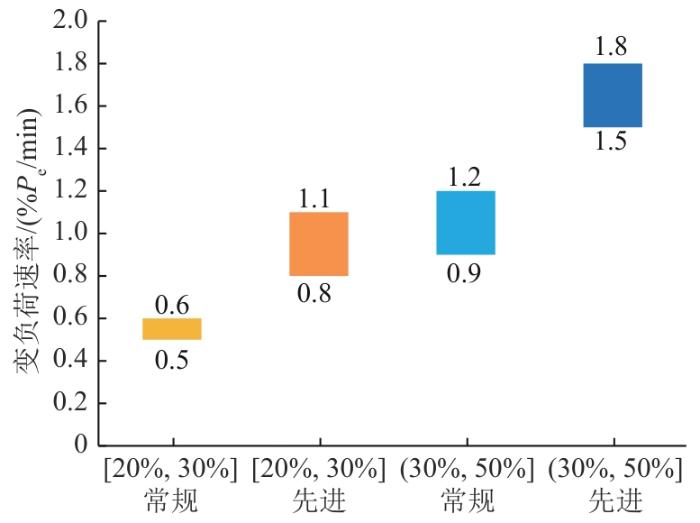

根据改造目标的不同,灵活性改造投资费用存在明显差异。不同改造目标下投资费用差异如图4所示:通过精细化运行调整挖掘机组灵活运行潜力的,投资费用在200万元/台以内;重点围绕低负荷稳燃实施改造的机组,投资费用为600万~2 200万元/台;在实现低负荷稳燃的同时兼顾设备安全可靠性提升的机组,投资费用为3 400万~5 500万元/台;实现安全、稳燃、节能的机组,投资费用为3 600万~6 000万元/台;在上述基础上,热电联产机组在供热期保证最小发电出力下同时满足供热需求的,投资费用为4 800万~8 300万元/台。

图4

图4

不同改造目标下投资费用差异

Fig. 4

Differences in investment costs under different transformation objectives

2 煤电灵活运行成本分析

2.1 锅炉

在灵活运行工况下,锅炉运行经济性与煤质、负荷率密切相关。在低负荷工况下,对于烟煤锅炉,锅炉效率降低主要受运行氧量升高的影响;对于贫煤锅炉,锅炉效率降低不仅受运行氧量升高的影响,同时还存在飞灰、炉渣可燃物含量升高问题。与常规运行工况(即设计运行工况为50%Pe~100%Pe)相比,处于30%Pe深度调峰时,烟煤锅炉的飞灰、炉渣可燃物含量基本不变,而贫煤锅炉的飞灰、炉渣可燃物升高,增加煤耗约3.0 g/(kW⋅h);处于20%Pe深度调峰时,烟煤、贫煤锅炉因炉效降低而导致煤耗分别增加约3.0、7.5 g/(kW⋅h)。

本文为满足脱硝入口烟温而进行了一系列提温改造,为预防空预器硫酸氢铵堵塞而保持空预器冷端温度。在进行上述调整后,与常规运行工况相比,机组在30%Pe、20%Pe深度调峰运行时锅炉排烟温度分别相对升高了15、20 ℃以上,煤耗分别增加了2.4、3.2 g/(kW⋅h)。

2.2 汽轮机

机组深度调峰运行时,主、再热蒸汽温度低于设计值,主蒸汽压力进入滑压-低压运行,导致汽轮机热耗大幅上升。与设计值相比,机组在30%及以下额定负荷深度调峰运行时,主、再热蒸汽温度分别降低约10、20 ℃;亚临界、超临界、超超临界机组主蒸汽压力分别降低约7、12、15 MPa。

与在50%Pe下相比,机组在30%Pe下热耗增加300~550 kJ/(kW⋅h),对应煤耗增加10.0~18.0 g/(kW⋅h);在20%Pe下热耗增加800~1 000 kJ/(kW⋅h),对应煤耗增加27.0~33.0 g/(kW⋅h)。

2.3 辅机厂用电率

灵活运行工况下,引风机、送风机、一次风机、给水泵、循环水泵、凝结水泵等主要辅机进入低效区运行,湿法脱硫、除尘系统存在最小方式受限问题,厂用电率升高。与50%Pe相比,在30Pe%、20%Pe下,300 MW等级机组厂用电率分别增加约2.85%、5.43%,导致机组煤耗分别增加约10.0、19.0 g/(kW⋅h);600 MW等级机组厂用电率分别增加约2.28%、4.35%,导致机组煤耗分别增加约8.0、15.2 g/(kW⋅h)。

2.4 综合对比分析

表4 机组在30%Pe深度调峰下较50%Pe下增加的煤耗

Tab. 4

| 机组等级 | 煤种 | 增加的煤耗/[g/(kW | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 锅炉 | 汽轮机 | 辅机厂用电 | 综合 | ||

| 300 MW | 烟煤 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 22.4 |

| 贫煤 | 5.4 | 10.0 | 10.0 | 25.4 | |

| 600 MW | 烟煤 | 2.4 | 18.0 | 8.0 | 28.4 |

| 贫煤 | 5.4 | 18.0 | 8.0 | 31.4 | |

| 平均 | 3.9 | 14.0 | 9.0 | 26.9 | |

表5 机组在20%Pe深度调峰下较50%Pe下增加的煤耗

Tab. 5

| 机组等级 | 煤种 | 增加的煤耗/[g/(kW | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 锅炉 | 汽轮机 | 辅机厂用电 | 综合 | ||

| 300 MW | 烟煤 | 6.2 | 27.0 | 19.0 | 52.2 |

| 贫煤 | 10.7 | 27.0 | 19.0 | 56.7 | |

| 600 MW | 烟煤 | 6.2 | 33.0 | 15.2 | 54.4 |

| 贫煤 | 10.7 | 33.0 | 15.2 | 58.9 | |

| 平均 | 8.45 | 30.0 | 17.1 | 55.6 | |

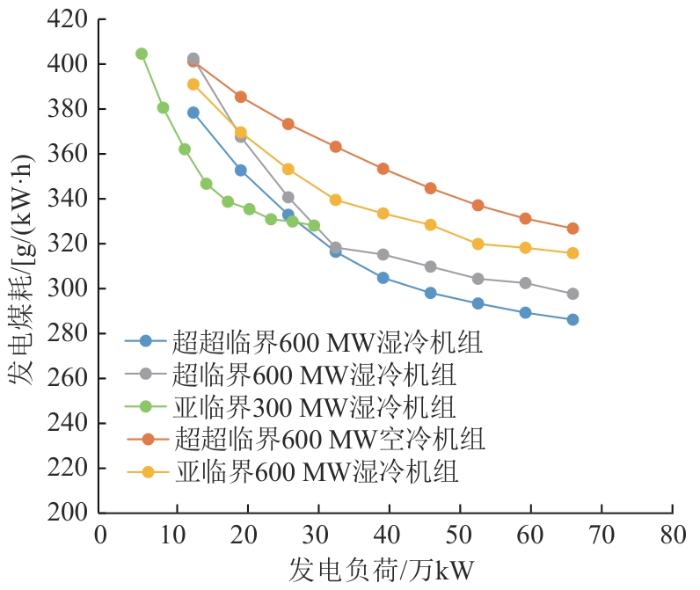

不同等级、类型的机组负荷-煤耗试验数据如图5所示。可知,在深度调峰工况下,大容量高参数机组发电煤耗降低幅度相对更为显著,如发电负荷为20万kW时,所有类型的600 MW等级机组的发电煤耗比300 MW等级机组高。同样地,在20%Pe~30%Pe时,小容量低参数机组发电煤耗降幅低于大容量高参数机组。在“双碳”战略目标背景下,煤电机组利用小时将大幅下调,对于“沙戈荒”多能互补新能源基地配套的增量煤电机组,建议规划选型时不应过度追求高参数低煤耗,而应以调节能力作为首要指标,投资性价比次之。

图5

图5

不同等级、类型机组负荷-煤耗试验数据

Fig. 5

Load-coal consumption mapping test data for different levels and types of units

3 运行、检修存在的问题及建议

在灵活运行工况下,燃煤机组深度调峰时,发电设备运行工况偏离设计值,且出力变动频率和幅度显著升高,主辅机安全可靠性下降。此时,可通过灵活性改造为机组灵活调节提供技术可能,但仍需结合实际情况对运行管理、检修维护工作进行持续优化。

3.1 运行问题及建议

运行方面需要关注的问题主要有:锅炉低负荷燃烧不稳、氮氧化物浓度升高、蒸汽温度调节滞后、空预器电流波动、烟风系统积灰堵塞、干湿态转换失稳、风机和磨煤机振动、给水控制困难和水位波动、主要参数接近保护动作值、部分辅机调整余量不足、汽机轴系不稳定、锅炉汽包及集箱-短管等连接管件发生泄漏和开裂。

3.1.1 针对锅炉低负荷燃烧不稳的建议

1)避免磨煤机隔层运行。

2)及时优化调整煤粉细度、风煤比、二次风配比、磨组投运方式。

3)加强火检设备的巡视检查,及时处理消缺,定期更换火检探头设备;机组停备期间进行火检输入模件通道校验,落实火检探头防污染防范措施。

4)控制炉膛结焦,定期吹扫折焰角积灰,抑制炉膛负压波动,减少燃烧扰动。

5)优化控制逻辑,增加锅炉燃烧工况的判定,自动启动助燃措施。

3.1.2 针对氮氧化物浓度升高的建议

1)加强燃烧配风优化调整,定期开展燃烧调整试验,制定全工况配风方案。

2)低负荷工况下及时投入烟气旁路等提升脱硝入口烟温的设备和系统,以维持SCR区催化剂工作温度保持在高活性状态,降低氨逃逸率。

3)低负荷工况下加强一、二次风量的控制,降低脱硝入口氧含量。

4)低负荷工况下,运行磨对应周界风关小至15%,停运磨对应周界风关小至10%,并降低一次风量。

5)低负荷工况下及时投入烟气再循环等系统,进一步降低一次风氧含量,降低原始氮氧化物浓度。

3.1.3 针对蒸汽温度调节滞后的建议

1)适当调整燃尽风量,提高对流换热强度。

2)优化自动控制逻辑,通过二次风、燃尽风、减温水等提前调整过热蒸汽、再热蒸汽的温度。

3.1.4 针对空预器电流波动的建议

1)定期对空预器进行现场巡检。

2)在炉本体吹灰时若发现空预器电流有波动,应间断进行吹灰,待波动减小后下一支吹灰器方可动作。

3.1.5 针对烟风系统和设备积灰堵塞的建议

1)深度调峰期间应保证脱硝声波吹灰器、空气炮、蒸汽吹灰器等能定期进行投入。

2)优化省煤器灰斗输灰系统、停炉清灰等方法,提高脱硝系统运行的稳定性,减少脱硝催化剂积灰。

3)加强省煤器出口灰斗的输灰监测,防止输灰不畅。

4)优化喷氨系统自动调节,实现精准喷氨。开展设备综合治理、喷氨优化试验等工作,实现准确控制喷氨量,减少氨逃逸。

5)优化吹灰,减少尾部烟道受热面吸热量,提高烟气温度。

6)低负荷时,蒸汽暖风器应全部投入运行,以保证空气预热器进口风温在40 ℃以上。

7)严格控制空预器冷端综合温度在规定范围内,防止硫酸氢铵在空预器内沉积。

3.1.6 针对干湿态转换失稳的建议

1)加强燃烧调整,减小炉内不同区域燃烧偏差。

2)提高干湿态转换给水流量下限,在低负荷工况下应及时投运炉水再循环系统以维持湿态运行,并通过调整炉水循环泵流量,保证锅炉水循环安全。

3)优化自动控制逻辑,维持给水调节稳定,尽量减少切换给水旁路频次。

4)非必要情况下避免手动控制水位,结合运行经验形成水位控制操作措施,并进行干湿态转换失稳事故演练。

5)在低负荷运行阶段,投入给水再循环自动控制系统,以保证给水泵入口流量和出口流量稳定;禁止手动大幅开关再循环控制系统。

6)在协调控制系统给水泵再循环中增加相关逻辑和保护措施。

3.1.7 针对风机和磨煤机振动的建议

1)低负荷下适当增加燃尽风比例,提高烟气量。

2)关闭引风机入口联络挡板,防止抢风。

3)通过设置比例溢流阀偏置,降低磨煤机加载压力。

4)在不堵磨的前提下,降低一次风压至最低。

5)采用中速磨的机组,尽量均衡各磨煤机给煤量,当运行磨煤机出力均比较低时,可减少磨煤机运行台数,最低可保持2台磨煤机运行。

6)磨煤机给煤量比较低时,可适当降低加载力,以减少磨煤机的振动,并调整分离器转速,适当减小煤粉细度,增加磨盘上煤层厚度。

3.1.8 针对汽包水位波动、给水控制困难的建议

1)加强运行人员培训,总结主路切旁路汽包水位特点,在切换过程中应保持汽包水位平稳,以便适应机组快速减负荷。

2)优化控制策略、控制逻辑,最大程度降低给水主、旁路切换带来的不利影响。

3.1.9 针对主要参数接近保护动作值的建议

1)摸索机组深度调峰期间主要参数的变化情况,以便对深度调峰期间的辅机联锁保护定值、主机保护定值进行相应修改和优化。

2)增加送风机电流低预警。

3)提高低负荷工况下给水流量低时的报警级别。

3.1.10 针对低负荷阶段部分辅机调整余量不足的建议

1)低负荷工况下采用较低的一次风压力,降低一次风漏风量,以便控制系统漏风率。

2)合理选择磨煤机投运组合,降低一次风率。

3)将给水泵汽轮机、除氧器、轴封备用汽源恢复至热备用状态,并视情况进行汽源切换。

3.1.11 针对汽机轴系不稳定的建议

1)优化汽轮机顺序阀模式下的阀序。

2)在低压缸切除过程中,应严格监视轴向位移、机组胀差、上下缸温度、轴承进回油温度、轴瓦震动、机组运转噪声、末级/次末级叶片处温度、低压缸排汽温度等参数,如出现快速增大或接近报警值时需立刻操作。

3)切换过程中应注意观察轴加系统、抽真空系统、给水泵冷却水系统等各系统运行状态,监视各加热器液位、除氧器液位、凝汽器液位,避免发生水击现象。

4)在深度调峰工况运行时,应提前切换稳定可靠的轴封汽源。

3.1.12 针对汽包、集箱等连接管件发生泄漏、开裂的运行建议

1)合理控制启动点火时间,避免温升过快。

2)机组运行时,严格控制升温升压或降温降压速率,控制减温水投用量以避免汽温快速变化。

3.2 设备故障及检修建议

3.2.1 主要问题及建议

对煤电机组的灵活性改造主要是采用成熟可靠的技术来缓解短期运行面临的问题,如低负荷燃烧稳定性下降、水动力安全降低、脱硝无法连续安全投运、辅机适应性降低、空预器积灰堵塞风险升高、水平烟道积灰流场恶化风险升高、汽机叶片健康监控缺失、低负荷供热能力不足等。

长期灵活调峰存在的安全问题主要有:

1)承温承压设备氧化皮脱落量增加,引发管束氧化皮堆积爆管或调门卡涩,威胁机组安全稳定运行。

2)锅炉干湿态转换不及时,水冷壁拉裂、膨胀变形。

3)频繁升降负荷,锅炉受热面和汽机转子、汽缸、阀门、低周疲劳与蠕变损失加剧,短管-集箱联接等局部应力集中区域出现裂纹,强度下降。

4)汽轮机轴系失稳、叶片水蚀。

5)发电机定转子引线松动、绝缘磨损接地。

6)变负荷工况汽温调节滞后、水位波动、辅机调控余量不足、主要参数接近保护动作值等。

对于长期灵活调峰存在的安全问题,灵活性改造时可对已发现的隐患进行消缺,如:更换已出现裂纹的短管-集箱联接,更换疲劳、蠕变、损伤、寿命到期的受热面等;对于尚未发现但可能发生的隐患,采取优化检修措施的方式尽量延缓其发生的频率;对于已发生的问题,应针对性进行更换、消缺。长期灵活调峰可能面临的设备故障及检修建议如表6所示。

表6 长期运行存在的设备故障及检修建议

Tab. 6

| 设备 | 部分机组故障 | 检修建议 |

|---|---|---|

| 锅炉 | 低负荷锅炉转态不及时,干态运行水冷壁拉裂、变形;短管-集箱联接处出现疲劳裂纹;受热面氧化皮脱落引发爆管、调门卡涩 | 定期超声无损检查接头、弯头;优化集箱三通结构;定期检测氧化皮 |

| 汽轮机 | 汽轮机转子、汽缸、阀门等疲劳与蠕变损伤;汽轮机轴系不稳;汽轮机叶片水蚀 | 定期进行叶片防水蚀喷涂;优化叶片气动设计;合理调整汽机通流部分径向间隙;提升缸体刚度 |

| 热控 | 变负荷工况汽温调节滞后;变负荷工况水位波动;部分辅机调控余量不足;主要参数接近保护动作值 | 丰富精准态势感知手段;提升智能控制应用水平;结合实践优化逻辑保护 |

| 发电机 | 定转子槽楔、端部线棒、环形引线松动;绝缘磨损致绕组接地;定转子线圈温度异常;发电机轴系振动增加 | 定期进行转子通风通流试验;定期检查转子绕组引线及固定结构;定期进行转子频域阻抗分析试验 |

3.2.2 针对汽包、集箱连接管件发生泄漏、开裂的检修建议

1)普查过热器系统集箱及有类似结构的集箱三通连接管焊缝及焊缝熔合线区域,重点对外观成型不良、对接管道壁厚突变和未加工过渡区的焊缝进行检查、登记。

2)对集箱三通连接管进行宏观检查,重点检查三通与弯头管件直接连接的焊缝,以及存在壁厚差的变结构部位,对疑似存在疲劳裂纹的管段应增加表面、超声等无损检测。

3)集箱三通连接焊缝出现疲劳裂纹时,应及时优化联接管道及焊缝连接结构,提升抵御交变应力的能力。

4)加强集箱等大直径三通连接管的焊接、热处理施工技术管理,焊缝应圆滑过渡,确保焊接及热处理质量。

5)定期进行重要管道支吊架检查,必要时进行校核调整,建立健全支吊架检查与台账调整。

3.2.3 针对锅炉氧化皮剥落引起“四管泄漏”的建议

1)制定防末级过/再热器超温的运行控制措施,建立壁温监测台账,详细记录运行中出现的超温、超压情况,并加强统计分析。

2)定期进行冷态空气动力场试验和燃烧调整试验,优化炉内燃烧工况。

3)排查锅炉末级过/再热器金属材料使用情况及运行中的金属温度,对于金属温度水平过高的情况,应采取有针对性的措施降低温度水平。

4)适当增加受热面壁温监控测点,精准掌控相关部件超温情况。

5)定期检查锅炉受热面“U”形弯处氧化皮,对于堆积量超过75%的情况应割管清理。此外,临停时严格遵守闷炉处理的降温程序,避免氧化皮大量剥落。

6)定期采用磁性法和射线法相结合的方式监测过/再热器管下“U”形弯处氧化皮堆积的情况。

3.2.4 针对汽轮机末级叶片水蚀的建议

1)定期按需对叶片进行防水蚀喷涂处理。

2)优化末级、次末级叶片气动设计,同时使其满足高温强度和抗水蚀性能要求。

3)控制机组排汽压力在适当的范围内,使排汽容积流量不低于规定值。

3.2.5 针对汽轮机轴系不稳定的建议

1)合理地调整汽轮机通流部分的轴向、径向间隙和推力轴承间隙,防止启机和运行中动静碰摩。

2)适当增加低压缸的辅助支撑或筋板,提高汽缸的刚度。

3.2.6 针对发电机定转子线圈温度异常或定转子接地的建议

1)定期进行转子通风、通流试验,保证通风孔通畅,绕组冷却顺畅,避免匝间短路。

2)对于首次检查性大修及运行超过5年的机组,应利用内窥镜检查转子绕组引线及固定结构等是否存在松动、过变形热、烧蚀变色、开裂等迹象并留存好检查记录。同时进行转子直流电阻测量和分析,当消除测试条件影响后直流电阻明显增大时,应进一步检查转子绕组引线是否存在异常。

3)当发现发电机有转子匝间短路现象或趋势时,适时采用重复脉冲法试验或转子频域阻抗分析试验进行诊断,并交替验证测试结果,以提高转子匝间短路故障的识别准确度及预警效率。

4 结论

结合某公司多台煤电机组灵活性改造后技术指标、实际运行情况的统计分析,对现役煤电机组灵活运行模式下的运行管理、设备维护等方面提出了工作建议,为相关的发电企业提供了参考和借鉴。

在“双碳”战略目标背景下,燃煤火电机组在电力系统中发挥灵活调节和兜底保供的作用愈发凸显。未来电力系统对煤电机组调节能力要求的发展趋势是变负荷速率更快、调峰幅度更宽、启停更频繁、调节更精准、运维更高效,因此有必要进一步开展以下工作:

1)灵活运行工况下煤电机组能耗水平急剧恶化,而现有节能手段不足,因此,亟需探索新的能效提升技术,开发小容量汽轮机在线灵活切换、烟气再循环、单侧辅机运行等相关技术装备。

2)对于新增煤电机组,建设时应明确其定位,在支撑电力系统调节能力的规划选型时,应以其调节能力作为首要指标,能耗次之。

3)针对灵活性改造后出现设备故障增多的问题,应综合利用声、光、电多元检测手段,通过数字赋能,加强设备疲劳损伤动态跟踪和感知,优化灵活运行模式下煤电机组寿命管理,建立适应灵活运行并以精密点检为基础的动态检修机制。

参考文献

低碳经济的发展模式研究

[J].

Development patterns of low carbon economy

[J].

中国实现2030年前碳达峰目标及主要途径

[J].

China’s goal of achieving carbon peak by 2030 and its main approaches

[J].

中国新能源发展研究

[D].

Research on new energy development in China

[D].

碳中和背景下能源低碳化技术综述及对新型电力系统发展的启示

[J].

Decarbonization technologies and inspirations for the development of novel power systems in the context of carbon neutrality

[J].

世界能源发展趋势与中国能源未来发展方向

[J].

Development trend of world energy and future development directions of China’s energy

[J].

我国未来能源系统及能源转型现实路径研究

[J].

Research on China’s future energy system and the realistic path of energy transformation

[J].

源网荷储互动减碳研究综述

[J].

Review of source-grid-load-storage interactive carbon reduction research

[J].

风电消纳关键问题及应对措施分析

[J].

Key problems and solutions of wind power accommodation

[J].

我国实现“双碳”目标面临的挑战及对策

[J].

Challenges and countermeasures for China to achieve the goal of “double carbon”

[J].

基于风光场景生成的综合能源系统日前-日内优化调度

[J].

Day-ahead and intra-day optimal scheduling of integrated energy systems based on scenario generation

[J].

高比例光伏发电对浙江电网电力平衡的影响及应对策略

[J].

The impact of high-proportion photovoltaic power generation on the power balance of Zhejiang power grid and its countermeasures

[J].

基于自适应SMPC的梯级水-风-光互补系统多目标优化调度

[J].

Multi-objective optimal scheduling for hydro-wind-photovoltaic system based on adaptive stochastic model predictive control

[J].

高比例可再生能源电力系统关键技术及发展挑战

[J].

Key technologies and developing challenges of power system with high proportion of renewable energy

[J].

高比例可再生能源新型电力系统长期规划综述

[J].

A review of long-term planning of new power systems with large share of renewable energy

[J].

面向碳达峰碳中和目标的我国电力系统发展研判

[J].

Analysis and reflection on the development of power system towards the goal of carbon emission peak and carbon neutrality

[J].

“双碳” 目标下灵活性资源的多维度实时调控模型

[J].

Multi-dimensional real-time regulation model of flexible resources under “dual carbon” goals

[J].

考虑源网荷储协同优化的配电网韧性提升策略

[J].

Resilience promotion strategy for distribution network considering source-network-load-storage coordination

[J].

基于改进聚类算法的清洁能源互联网源网荷储协调控制研究

[J].

A study on the load and storage coordination control of clean energy Internet source network based on improved clustering algorithm

[J].

源-网-荷-储一体化环境下复杂电网投资决策指标体系的研究

[J].

Research on the complex grid investment decision indexes system under the integrated source-grid-load-storage environment

[J].

利用储能系统实现可再生能源微电网灵活安全运行的研究综述

[J].

A review on the utilization of energy storage system for the flexible and safe operation of renewable energy microgrids

[J].

基于“双碳”目标的中国火力发电技术发展路径研究

[J].

Research on the development path of China’s thermal power generation technology based on the goal of “carbon peak and carbon neutralization”

[J].

新型电力系统的内涵、特征及关键技术

[J].

The connotation,characteristics,and key technologies of new power systems

[J].

源网荷储协调发展下我国电力系统灵活性资源展望

[J].

Prospect of flexible resources of China’s power system under the coordinated development of source,network,load and storage

[J].

我国能源电力发展及火电机组灵活性改造综述

[J].

Summary of China’s energy and electric power development and flexible transformation of thermal power units

[J].

火电机组灵活性改造形势及技术应用

[J].

Flexibility reform situation and technical application of thermal power units

[J].

火电机组灵活性运行技术综述与展望

[J].

Review and prospect of technologies of enhancing the flexibility of thermal power units

[J].

国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据

[J].

National Energy Administration released statistical data of national electric power industry in 2022

[J].

中国2050年实现高比例可再生能源发展之路

[N].

The road to achieving high proportion of renewable energy development in China by 2050

[N].

保供和达峰约束下需要科学的市场机制引导煤电平稳转型

[J].

Under the constraints of ensuring supply and peaking,scientific market mechanism is needed to guide the smooth transformation of coal-fired power

[J].

新型电力系统加快建设 电力安全保供和绿色转型稳中有进:2023年我国电力发展形势及2024年展望

[J].

Accelerating the construction of a new power system,achieving steady progress in power safety and green transformation:China’s power industry development situation in 2023 and prospects in 2024

[J].

上海电源结构优化策略研究

[J].

Research on optimization strategy of power supply structure in Shanghai

[J].

考虑大规模风电接入的电力系统混合储能容量优化配置

[J].

Capacity optimization configuration of hybrid energy storage in power system considering large-scale wind power integration

[J].

储能参与电力系统应用研究综述

[J].

Survey of energy storage used in power system application

[J].

中国核电与可再生能源发电协调发展初探

[J].

A preliminary study on the coordinated development of nuclear and renewable energy power generation in China

[J].

基于随机模拟和EMD的含风光电力系统AGC调频储能定容

[J].

Energy storage capacity determination for AGC frequency modulation in the power system with wind and photovoltaic power based on the stochastic simulation and EMD

[J].

高比例可再生能源并网的电力系统灵活性评价与平衡机理

[J].

Flexibility evaluation and supply/demand balance principle of power system with high-penetration renewable electricity

[J].

高比例可再生能源电力系统灵活性评估与优化理论及其应用

[R].

Theory and application of flexibility evaluation and optimization of high proportion renewable energy power systems

[R].

燃气轮机烟气SCR脱硝系统优化设计与工程应用

[J].

Optimization design and engineering application of gas turbine SCR denitrification system

[J].