0 引言

根据全球风能理事会(Global Wind Energy Council,GWEC)预测,2030年全球漂浮式海上风电累计装机将达到18.9 GW,到2026年有望进入新增装机达兆瓦级的商业化阶段[1],全球漂浮式海上风电正处于产业爆发前夕。中国近海海上风电项目经验丰富、产业链体系完备,但漂浮式海上风电仍处于样机试验阶段。欧洲是全球海上风电的发源地[2],已先后开展多项漂浮式示范样机和多种浮体结构、技术路线试验工作,于2009年在挪威北海建成全球首台兆瓦级漂浮式风电样机Hywind Demo(单机2.3 MW,立柱式),并于2017年在英国建成全球首座漂浮式海上风电场Hywind Scotland[3],在勘察设计、测试、施工和运维等方面经验丰富,中欧双方具有较高的产业链互补特性。

目前全球漂浮式海上风电产业尚处于起步阶段,针对漂浮式海上风电产业链现状研究相对较少,特别是针对中欧双方漂浮式海上风电产业链互补特性暂未有系统性研究。本文对漂浮式海上风电产业链和关键技术进行梳理,在漂浮式海上风电机组、浮式基础、系泊及锚固系统、动态海缆等产业链环节,对比分析了中欧双方细分领域的优势,探讨了漂浮式海上风电关键技术与产业链合作重点领域,提出了中欧合作路径。

1 合作基础

中欧双方海上风电在政府、企业、智库等方面具有良好合作基础和深度交流经验,双方合作需求强烈、前景广阔,有望成为中欧发挥互补优势、实现强强联合、加快清洁能源创新合作的重点领域。

1.1 政府合作框架完善

中欧在环境气候与能源领域的合作始于20世纪90年代,是最早纳入双方政府合作的领域之一,双方在海上风电领域建立了坚实的合作基础。2009年,中荷双方签署了《中荷能源合作谅解备忘录》,并于2014年增加了中荷海上风电合作计划。2013年,中英双方签署了《中国国家能源局和英国贸易投资总署关于中英海上风电合作的谅解备忘录》,2015年签订《中英海上风电产业合作指导委员会合作协议》,双方逐步形成长效机制。2018年,中丹双方签署了《中丹“质量海上风电”合作实施协议》,共同推动了多项合作业务。2020年9月,国家能源局成立中欧能源技术创新合作办公室,为中欧能源企业联合开展绿色低碳技术创新和示范应用提供对接平台。

1.2 企业交流不断深入

在技术合作的基础上,国投电力、上海电气、长江三峡等中国企业与欧盟企业在项目投资上开展了多项合作。2019年上半年,法国电力集团与国家能源投资集团合作,共同投资位于江苏省沿海的东台四期和五期海上风电项目,是外资首次投资和运营中国海上风电场的项目。在“引进来”的同时,我国海上风电企业也积极迈出“走出去”步伐。2021年,明阳智能与英国国际贸易部(Department for International Trade,DIT)签署了谅解备忘录,双方将合作落实明阳在英国的海上风电投资计划。同年,中海油公开其将参与苏格兰Green Volt 480 MW浮式风电场项目建设,该项目将成为英国首个、欧洲第二个为油气平台供电的海上风电项目。

1.3 智库沟通日益频繁

中欧高校等智库开展了深入的交流沟通,其中:华北电力大学与挪威研究中心、卑尔根大学等研究机构共同完成海上风电场智能运行控制技术研究,实现海上风电场风速实时预报、尾流快速计算和集成建模;河海大学与挪威WindSim等企业合作,开展海上风电场堵塞效应评估及机组优化布局合作研究,积极提升我国海上风电场资源评估及优化布局技术;大连理工大学与丹麦科技大学、荷兰Marin公司联合开展国际能源署OC6项目,该项目主要研究漂浮式海上风机、数值模型开发与实验,可为国产化海上风机仿真软件开发提供指导与经验借鉴。

2 产业链环节与评价体系

2.1 纵向解析

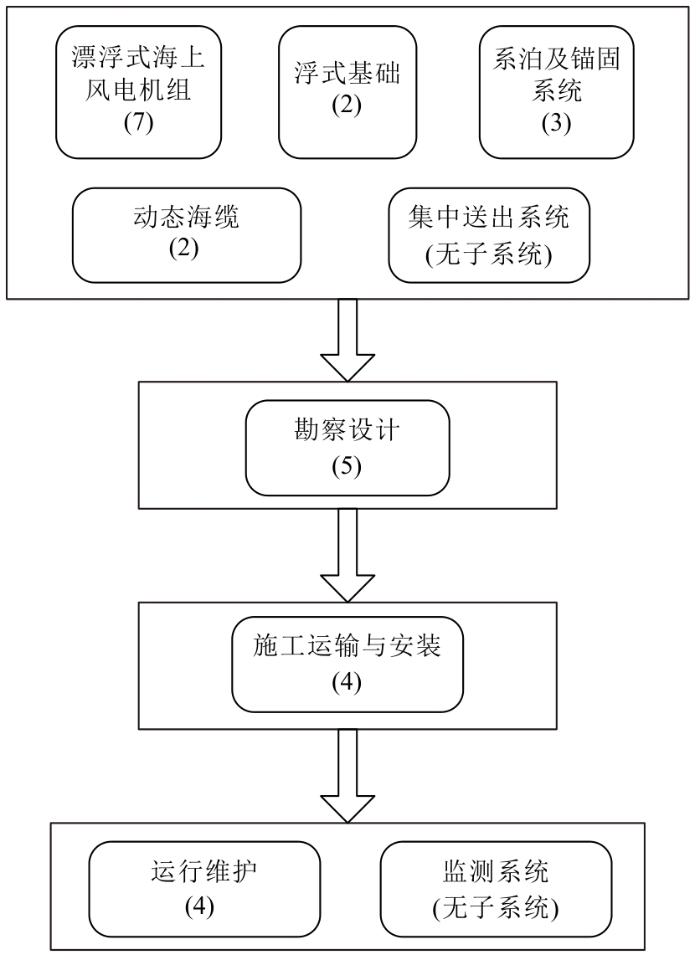

对中欧漂浮式海上风电产业链各关键环节进行纵向解析,明确各关键环节子系统,通过子系统对产业链进行综合评价。漂浮式海上风电产业链关键环节和各环节内子系统个数如图1所示,具体如下:

图1

1)漂浮式海上风电机组。中欧具备浮式海上风机设计和制造实践经验的厂商主要有维斯塔斯、西门子歌美飒、明阳智能、中国海装等。根据其组成部分和整体架构,主要分为叶片、主轴承、齿轮箱、发电机、控制策略、控制装备和塔筒共7个子系统。

3)系泊及锚固系统。系泊系统主要有悬链式和张紧式,锚固系统主要有开抓锚、桩锚、吸力锚、重力锚等[15]。中欧主要制造企业包括亚星锚链、青岛锚链、MacGregor和Vryhof等。根据其整体结构,主要分为系泊链、系泊系统配件、锚固基础共3个子系统。

4)动态海缆。动态海缆是浮式风机与静态海底电缆间的连接设备,一般具有链形、鱼骨形和星形3种连接方式,以及悬链线、缓波、系缆波3种线型。其代表性企业包括宁波东方、亨通高压、中天科技、Nexans、Aker Solutions、JDR、Prysmian等,开发与供应目前主要集中于欧洲。根据其整体结构,主要分为动态海缆本体、动态海缆附件2个子系统。

6)勘察设计。勘察设计涵盖建设海域的风、浪、流、土环境要素的全方位观测与统计分析,浮体和主机设计需进行多轮迭代计算。已建项目参与企业主要有中电建中南院、三峡上海院、中国海装、天津海油工程、Technip、Subsea 7、DEME、Aker Solutions等。根据浮式海上风电勘察设计的内容,主要分为勘察技术、一体化设计、计算分析软件、模型试验和技术标准共5个子系统。

7)施工运输与安装。漂浮式海上风电施工工艺、船机装备、适用条件、施工窗口期等方面与固定式有较大差异,主要参与企业有中交三航局、广州打捞局、龙源振华、Herima、Subsea 7、Van Oord、DEME、Saipem、Boskalis等。根据其工作内容,主要分为锚固系统施工、风机安装施工、运输物流技术、整机就位技术4个子系统。

8)运行维护。漂浮式海上风电位于深远海海域,具有海洋环境恶劣、窗口期短、风电机组可及性差的特点。国内尚未形成漂浮式海上风电项目运行维护体系,而欧洲在多个小规模样机项目开发建设过程中积累了一定的经验。根据运维工程特点,主要分为运维保障体系、运维船机、运维港口、数字化运维系统等4个子系统。

9)监测系统。通过对漂浮式风电运行数据进行采集,构造数字化运营平台,对其安全状况和运行情况进行监测、预测和评估。欧洲监测技术已在商业化漂浮式风场中得到应用。

2.2 横向解析

表1 中欧漂浮式海上风电产业链子系统横向评价体系

Tab. 1

| 一级指标 | 二级指标 | 评分办法 | ||

|---|---|---|---|---|

| 0~4分 | 5~7分 | 8~10分 | ||

| 技术 | 技术先进性 | 技术存在缺陷 | 技术较先进 | 技术处于领先地位 |

| 技术成熟度 | 基本原理被发现和阐述 | 技术正处于推广阶段 | 技术已在项目中应用并效果良好 | |

| 创新能力 | 知识产权、科技成果转化能力、研究开发组织管理水平、科技奖项、创新投入等5个方面,每个方面各2分,其中处于平均水平中下为1分,处于平均水平中上可给2分 | |||

| 制造 | 制造工艺水平 | 处于所在国家中下水平,制造工艺落后,采用外部技术或专利 | 处于所在国家中等水平,制造工艺采用部分外部专利 | 处于所在国家领先水平,制造工艺完全自主或极少非关键设备采用外部专利 |

| 制造产能 | 较低制造水平,制造业增加值低于全球平均水平 | 制造业增加值约等于全球平均水平 | 世界先进行列,制造业增加值大于全球平均水平 | |

| 产业链完备程度 | 高度依赖外部技术或关键基础材料零部件,无“链主”企业,自主可控性较低,无产业资源配置能力 | 部分技术或产品、零件依赖外部进口,“链主”企业较少,具有一般的自主可控性,产业资源配置能力不足 | 掌握上下游全环节关键技术和基础材料、零部件。“链主”企业较多,具有较高的自主可控性和产业资源配置能力 | |

| 产品 | 产品价格水平 | 产品价格明显高于中欧双方平均价格 | 产品价格与中欧双方平均价差距不大 | 产品价格明显低于中欧双方平均价格 |

| 市场占有率 | 市场占有率较低,产品利润率较低,可替代性高,占同类产品出口总额比例较低 | 中等市场占有率,有同类竞争对手,利润率中等,占同类产品出口总额的比例一般 | 高度占据全球市场,具有高度专利性,利润率较高,占同类产品出口总额的比例高 | |

| 产品可靠性 | 有重大的技术或装备缺陷(事故) | 有一般性的技术或装备缺陷,损失控制在250 000元/MW | 有轻微技术或装备缺陷 | |

2.3 计算方法

本文通过综合指标分析法计算产业链各环节得分,综合得分由评议赋值、调研赋值、子系统权重综合计算得到。横向维度中,技术创新能力、制造综合、产品综合以企业维度呈现,通过对中欧双方行业头部企业进行比较,评估其在全球范围内的水平;技术先进性和成熟度以国家、地区维度呈现,将中国和欧洲作为整体对象进行发展情况比较。

2.3.1 评议赋值与调研赋值

采用专家会议法,邀请m位(m≥9)行业专家组建专家评议组,通过盲评、筛选、排序、评议修正的方式,集体决策确定专家评议赋值,表达式如下:

式中:Aj 为第j个子系统某横向维度评议综合赋值;ai 为第i位专家打分;

采用问卷调研法,邀请n位(n≥5)企业专家分别进行评分与赋值说明,根据企业专家的工作年限、工作经验、专业符合度分别赋予权重Ni,计算专家调研赋值,表达式如下:

式中:Wj 为第j个子系统某横向维度专家综合赋值;bi 为第i位专家问卷打分结果。

最终通过评议赋值和调研赋值的平均值,作为该项指标的专家综合赋值打分结果。

2.3.2 子系统权重

根据产业链关键环节子系统划分,对每个子系统设置权重系数Pj,关键环节各子系统权重之和为1,并通过百分制换算,得到9个关键环节中欧对比综合等效得分。

式中Sz 为第z个关键环节专家综合赋值。漂浮式海上风电各关键环节子系统权重如表2所示。

表2 漂浮式海上风电产业链子系统权重

Tab. 2

| 关键环节 | 子系统名称 | 权重 |

|---|---|---|

| 漂浮式海上风电机组 | 叶片 | 0.2 |

| 主轴承 | 0.2 | |

| 齿轮箱 | 0.2 | |

| 发电机 | 0.2 | |

| 控制策略 | 0.1 | |

| 控制装备 | 0.05 | |

| 塔筒 | 0.05 | |

| 浮式基础 | 浮体结构 | 0.8 |

| 调载系统 | 0.2 | |

| 系泊及锚固系统 | 系泊链 | 0.4 |

| 系泊系统配件 | 0.2 | |

| 锚固基础 | 0.4 | |

| 动态海缆 | 动态海缆本体 | 0.6 |

| 动态海缆附件 | 0.4 | |

| 勘察设计 | 勘察技术 | 0.2 |

| 一体化设计 | 0.3 | |

| 计算分析软件 | 0.1 | |

| 模型试验 | 0.2 | |

| 技术标准 | 0.2 | |

| 施工运输与安装 | 锚固系统施工 | 0.25 |

| 风机安装施工 | 0.3 | |

| 运输物流技术 | 0.2 | |

| 整机就位技术 | 0.25 | |

| 运维维护 | 运维保障体系 | 0.2 |

| 运维船机 | 0.3 | |

| 运维港口 | 0.2 | |

| 数字化运维系统 | 0.3 |

2.4 示范项目情况

据不完全统计,全球已建成或在建漂浮式海上风电示范项目已超过30项,中国已先后建成“三峡引领号”“扶摇号”“海油观澜号”和“国能共享号”共4台样机,正在筹备建设海南万宁漂浮式示范项目。部分典型项目的概况如表3所示。

表3 漂浮式海上风电典型项目情况

Tab. 3

| 序号 | 时间 | 国家 | 项目 | 总容量/MW | 单机容量/MW | 开发商 | 概念类型 | 风机供应商 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2009 | 挪威 | Hywind Demo | 2.3 | 2.3 | Eqiunor | Hywind | Siemens |

| 2 | 2011 | 葡萄牙 | WindFloat Atlantic Phase 1 | 2 | 2 | EDPR,Repsol | WindFloat | Vestas |

| 3 | 2016 | 日本 | Fukushima Forward-Phase 3 | 5 | 5 | Marubeni Corporation | Advanced Spar | Hitachi |

| 4 | 2017 | 英国 | Hywind Pilot Plant | 30 | 6 | Eqiunor | Hywind | Siemens |

| 5 | 2018 | 法国 | Floatgen | 2 | 2 | IDEOL | Damping Pool | Vestas |

| 6 | 2019 | 葡萄牙 | WinFloat Atlantic 2 | 25 | 8.3 | EDPR,ENGIE,Repsol,PPI | WindFloat | MHI-Vestas |

| 7 | 2020 | 韩国 | Ulsan Demo | 0.75 | 0.75 | Unison,KETEP | Semi-Sub | UNISON |

| 8 | 2021 | 英国 | Kincardine Phase 2 | 48 | 9.5 | Pilot Offshore,Cobra | WindFloat | MHI-Vestas |

| 9 | 2021 | 挪威 | Tetrapar Demonstration | 3.6 | 3.6 | Innogy SE,Shell | Tetraspar | Siemens |

| 10 | 2021 | 中国 | 三峡引领号 | 5.5 | 5.5 | 三峡集团 | Semi-Sub | 明阳智能 |

| 11 | 2022 | 中国 | 扶摇号 | 6.2 | 6.2 | 海装风电 | Semi-Sub | 海装风电 |

| 12 | 2023 | 中国 | 海油观澜号 | 7 | 7 | 海油融风 | Semi-Sub | 明阳智能 |

| 13 | 2023 | 中国 | 国能共享号 | 4 | 4 | 龙源电力 | Semi-Sub | 上海电气 |

2.5 对比结果

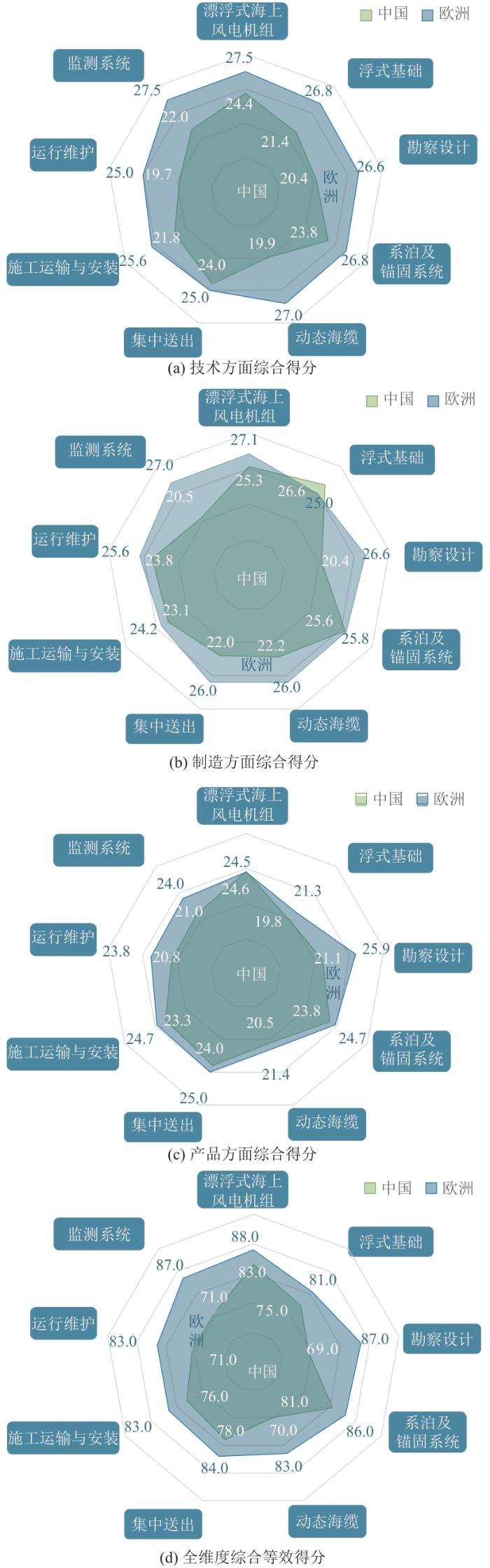

通过对有关项目的调研,通过多方专家验证讨论,形成中欧漂浮式海上风电产业链体系对比结果,如图2所示。

图2

图2

中欧漂浮式海上风电关键环节得分对比图

Fig. 2

Comparison of key points for floating offshore wind power between China and Europe

在技术方面,欧洲在漂浮式海上风电技术先进性、成熟度等全面领先于中国,特别是在动态海缆、勘察设计、浮式基础等方面差异较大,在集中送出、系泊及锚固系统方面差异相对较小。

在制造方面,欧洲在漂浮式海上风电制造产能、工艺水平等方面总体强于中国,但得益于中国完整的工业制造体系,中国的浮式基础、系泊及锚固系统制造水平不落后于欧洲。

在产品方面,中欧市场占有率和产品可靠性差距不大,中国产品价格具有较大优势,传统海上风电产业发展规模超过欧洲,传承自海上风电的漂浮式机组以微弱优势领先欧洲。

总体来看,中国漂浮式海上风电关键技术和产业链发展水平落后于欧洲,但得益于近年来中国海上风电的快速发展和海洋油气行业的多年积累,中国在漂浮式海上风电机组、浮式基础建造、系泊及锚固系统制造等方面与欧洲的差距并不大。

3 重点合作领域

中欧双方在漂浮式海上风电领域优势互补,具有巨大的合作前景。根据中欧产业链详细对比分析,系统梳理出了下述重点合作领域。

3.1 科学技术研发

1)叶片翼型设计与碳纤维应用。中欧叶片产业链、上下游环节关键技术和基础材料均成熟可靠,但技术和产业链方面具有一定互补优势。叶片翼型设计方面,欧方在新翼型和新技术应用方面具有一定优势,但中方产品更新迭代更快。碳纤维方面,欧方应用较早,碳纤维叶片测试体系完善,工艺水平和流程质量管控较优。中欧双方可以在叶片翼型设计、碳纤维材料应用和基础理论研究等方面开展深入合作,共同推动风机大型化。

2)漂浮式风机控制系统与策略研究。控制系统需满足最大风功率追踪、机组安全运行、电网兼容性要求,控制变量受风、浪、流的联合影响,载荷控制难度较大。总体来看,欧方技术已取得现场验证,相对成熟;中方研究和试验仍处于摸索阶段。建议中方积极引进欧方的先进控制技术和经验,在漂浮式风电动静载荷平衡与电能质量控制等方面开展合作。

3)新型浮体结构的研究和应用。欧洲环境条件优越,深水区域离岸近,对半潜式、驳船式、立柱式和张立腿式等多种形式均有试验样机和商业化的应用。中国起步较晚,受水深、场地资源及海况环境限制,样机型式只有半潜式,不具备其他浮式基础形式安装试验条件。中方可以联合欧方相关企业,针对国内海域特点,研究和开发具有适应性的新型浮体结构。

4)浮体动态调载系统创新示范。动态调载系统通过控制浮体及系泊系统的压载、相对位移,保证姿态稳定和风机运行效率。欧洲Principle Power设计的浮式平台已经应用较为先进的调载系统,相关调载设备技术相对成熟。虽然调载系统设备制造相对简单,但其核心难点是动态调载系统的控制技术。建议中方联合欧方相关企业,发挥中方产业制造和成本优势,加大控制技术研发投入,促进适用于国内海域的动态调载系统应用。

5)高电压等级动态海缆制造与总体方案优化。受益于海上油气平台脐带缆研发,中方基本掌握油气用动态海缆技术,但在海上风电产品研发、示范应用和运行维护方面有所欠缺,特别是66 kV以上电压等级动态海缆研发相对滞后。建议中方依托国产材料的经济性优势,联合欧方Nexans、Aker Solutions、JDR、Prysmian等企业,研究机-电-热耦合作用下动态海缆力学性能、绝缘性能及海缆发热问题,并对动态海缆总体方案进行优化。

6)一体化设计技术、规范与软件研究。漂浮式风机是一个气动、水动力以及系泊载荷等高度耦合的集成系统,通过一体化设计有利于优化成本和提高可靠性。欧洲具有成熟的一体化设计软件和独立版权,形成了以风机厂家-海工设计单位-大学-科研院所为主体的研究系统。中方仅有个别一体化设计样机案例,且其设计主要采用欧洲规范和商业化软件,暂未形成符合中国海域特点的设计规范和计算方法。建议中方以技术咨询或设计审核的方式引进OrcaFlex、FloWave TT相关软件和企业,通过试验风场进行设计方案样机建设和试验测试,同时联合欧方相关技术机构,编制适合中国实际的设计规范。

7)漂浮式风电发电量评估技术咨询。中欧在风资源评估、发电量预测、海洋气象勘测等方面存在一定差异。结合深远海的气象条件、海况和洋流情况,中国可与欧洲企业合作,通过专业软件,对漂浮式风电发电量进行仿真模拟和优化设计,评估发电性能及电量损失机理,开展控制策略优化技术的研究和应用。

8)物流保障体系技术咨询。漂浮式海上风电浮体体积大、质量大,运输过程中对天气状况要求高,船机能力和协调手续挑战大。建议中方联合欧方Floatation Energy、Wood Group等产业链合作伙伴,开展超大容量风机和浮体的运输储存方法研究,针对安装、拖航问题提出合理化解决方案,开展规模化和批量化运输,提高物流效率和减少运输成本。

3.2 产业供应链支持

1)风电机组主轴承制造工艺。风电主轴承对寿命及可靠性要求较高,中方轴承加工和设计技术相对较弱,尚无漂浮式海上风电机组的应用案例。舍弗勒、SKF、NTN等企业占据中国市场大部分份额,是制约中方风机产能的关键因素之一。建议发挥欧方先进工艺和技术水平优势,发挥中方原材料和市场价格方面优势,从技术先进性、成熟度及制造工艺水平等方面全面提升轴承的制造能力。

2)系泊及锚固系统关键附件生产制造。在系泊锚链和锚固基础方面,中欧制造能力、技术创新和产品成熟度基本持平,欧方在钢丝绳、高模量聚乙烯(high modulus polyethylene,HMPE)深水系泊缆型式、张紧器等关键附件方面具有优势。近期深水系泊应用场景较少,建议中方聚焦在以张紧器为代表的系泊及锚固系统关键附件领域,联合欧方First Marine、OSI Renewables等企业,共同推进科技合作和共同研发。

3)动态海缆附件集成系统与绝缘材料。在水下湿式连接头制造和防弯器、浮力块设计方面,欧方能够根据海缆的应用工况提供定制化解决方案和应用案例,而中方研究缺乏系统性,产业化和应用经验也相对较少。中方抗水树绝缘材料供应链未形成,暂无成熟产品上市。建议中欧共同开发与缆体配套的附件系统,解决动态海缆的海上安装问题;研究耐压环境下电缆性能通电测试和阻水要求,保证海缆在恶劣海洋环境下的长期安全运行。

4)锚固装置施工技术与装备制造。欧洲在桩锚、抓力锚、重力锚方面施工工艺先进、经验丰富,处于世界领先水平。结合扶摇号施工经验,中国吸力锚施工研究与世界同步,但桩锚施工技术及装备有待提高。欧洲海洋企业在装备方面较优,特别是在深海海底施工方面具备优势地位。建议中方施工企业依托项目开发,积极与Heerema等国际企业合作,引导技术进步和提高管理水平。

5)漂浮式风机整装施工技术及装备制造。欧方在码头整装、机位点安装及近岸安装方面经验丰富,施工工艺世界领先。中方设备制造能力较强,欧洲最新自升式吊装平台大部分在中国制造,相关产品装备已全部实现国产化,但中国仅有码头整装技术,大部分企业施工工艺水平有待提高。建议中方施工企业积极与Subsea 7、DEME、Cadeler等欧洲企业合作,加强交流沟通和技术引进,同时发挥中国制造和成本优势,拓展市场并促进降本增效。

6)浮式基础制造产业链合作。中方具有完整的浮体结构制造及上游原材料产业链,掌握了大型浮体结构物的建造技术及相关设备的生产能力。欧方缺乏配套供应链所必需的基础设施,风电场所在国本地供应链不足50%。建议挖掘中方制造企业产能潜力,通过中方制造、分段运输、欧洲总装的形式,打通中欧制造供应壁垒,引导中方产业“走出去”,弥补欧方浮式基础制造产能不足。

3.3 开发与政策监管

1)柔性低频交流输电技术(low frequency alternating current,LFAC)示范应用。低频送出技术是一种结合了直流输电与交流输电优势的新型技术,中欧均处于科研示范阶段。2022年,中国建成世界上第一个35 kV低频输电示范项目。建议中方结合欧洲西门子、施耐德等电气设备厂家的工程经验、知识产权、人才积淀,共同推进LFAC在漂浮式风电领域的应用,为中远海洋地区提供更加经济高效的输电方式。

2)运维保障体系、船机和检测系统技术咨询。欧洲漂浮式风机运维管理体系和船机完善,运维检测系统研制相对成熟,通过多年积累的历史监测数据开展了系统管理和智慧运维。中国机组运行时间较短,运维经验和船机设备缺乏,体系尚不成熟。建议中方委托欧方ZynQ 360、Sennen等相关企业技术咨询,通过数字化运维系统或技术方案评审,实施运维培训、运维装备制造及数字化系统开发服务。

3)漂浮式海上风电项目合作开发。欧洲已有商业化风电场投入运营,中方仍以单台样机示范为主,缺少样机示范到商业化、规模化开发的过渡经验。建议中方与欧方壳牌、挪威石油等开发企业开展合作,借鉴欧洲在设计、建造和运维方面的良好经验,从工程、质量、进度、预算和安全管理等方面对项目进行优化改进,同时共同探讨商业合作模式,在海外第三方市场共同开拓漂浮式海上风电。

4)漂浮式海上风电规划与政策监管。中欧在海上风电规划方面均有丰富经验和成熟政策管理机制,但欧方在漂浮式海上风电的监督管理体系、开发权分配机制、财税政策支持等方面相对完善。中欧应互相借鉴规划与政策监管方面思路,共同完善漂浮式海上风电政策体系建设。

4 合作路径

4.1 基本思路

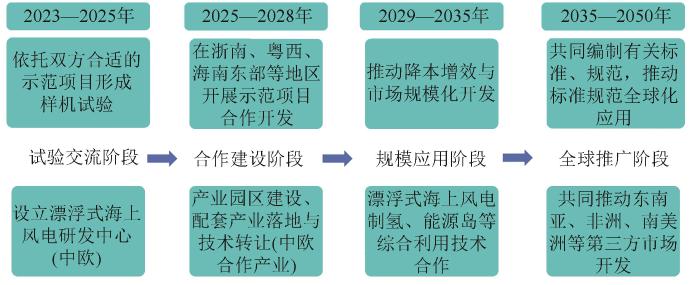

图3

图3

中欧漂浮式海上风电合作路径图

Fig. 3

Cooperation path for floating offshore wind power between China and Europe

4.2 试验交流阶段

近期(2023—2025年),依托海南漂浮式示范项目开展样机试验风场和漂浮式海上风电研发中心设立工作,引导部分行业问题形成初步共识,形成撬动漂浮式海上风电发展的支点。

1)打造样机试验风场。参考福建兴化湾模式,依托漂浮式示范项目,引进多种漂浮式海上风电机组、浮式基础、系泊及锚固系统、动态海缆等关键技术与样机设备,将主流厂家典型机组和基础形式安装在同一风况相近海域,打造漂浮式海上风电样机试验风场与“比武平台”,消化吸收有关勘察设计、设备制造、施工安装经验。

2)成立漂浮式海上风电研发中心。结合中英、中丹、中荷等合作框架,在漂浮式示范项目相关区域挂牌成立漂浮式海上风电研发中心。邀请挪威科技大学、西班牙IH Cantabria研究院、BW Ideol等欧洲高校和研究机构在国内设置科研院所,与上海交通大学、中国海洋大学、河海大学、水电水利规划设计总院、华能清能院等中方科研机构,开展创新课题研究和人才交流,构建漂浮式核心技术策源地,推进产学研深度融合。

4.3 合作建设阶段

中期(2025—2028年),中欧逐步开展项目合作开发和配套产业建设。在积累勘察设计、装备制造、施工安装经验的基础上,推动产业降本增效和区域市场合作开发。

1)示范项目合作开发。参考中法海上风电合作开发模式,结合全国深远海海上风电规划情况,鼓励中国电建集团、三峡集团、华能集团等开发企业与壳牌、道达尔等欧洲能源开发企业合作,在浙江南部、广东西部、海南东部和离岸近、水深适宜、风能良好的欧洲海域,开展中欧漂浮式海上风电合作示范项目。

2)配套产业园区建设。以中欧企业合资或技术引进的形式,在示范项目区域推进产业园落地,引导整机、浮体、锚链、动态海缆等制造企业入驻,形成漂浮式海上风电产业制造基地,支撑漂浮式海上风电建设及运维,进一步推动设备出口,逐步形成“外溢”效应。

4.4 规模应用阶段

远期(2029—2035年),中欧共同推动项目规模化开发、产业降本增效和综合利用技术应用。

1)降本增效与规模化开发。推进漂浮式海上风电机组、浮式基础、系泊及锚固系统、动态海缆设计优化,创新施工安装方法和标准化制造流程,发挥项目和产业规模效益,推动技术创新和设备产业升级,实现降本增效。

2)漂浮式海上风电综合利用技术。探索漂浮式海上风电与海洋油气开发、海洋养殖、海水制氢[24]相结合,推动沿海省市海洋经济产业落地和科技创新,构建海洋产业融合发展新格局。

4.5 全球推广阶段

远景(2035—2050年),中欧共同完善国际标准规范制定和第三方市场开发,最终助力全球低碳能源转型。

1)国际标准规范制定。国际标准是国际贸易的基本要素和共同依据,采用国际标准有利于消除国际贸易上的技术壁垒,扩大产品的出口。目前统一的浮式海上风电标准体系尚未形成,美国船级社(American Bureau of Shipping,ABS)、挪威船级社(Det Norske Veritas,DNV)等机构已在逐步开展相关规范制定工作。中欧双方共同推动漂浮式海上风电基础设计、风机控制、风能资源预测、设备安装、运行维护国际标准规范编制,建立健全检测认证体系,推动相关规范和认证体系的全球化应用。

2)第三方市场开发。在双方技术成熟、标准完善、市场稳定的基础上,运用中欧在项目融资、建设和运维方面的技术能力和运维经验,共同在海外开拓漂浮式海上风电资源,推动东南亚、非洲、南美洲等第三方市场开发,为中欧企业“走出去”积累成果和寻找机会,助力全球低碳能源转型。

5 结论

围绕漂浮式海上风电机组、浮式基础、系泊及锚固系统、动态海缆、集中送出、勘察设计、施工运输与安装、运行维护等方面的产业链和关键技术进行研究,建立了中欧漂浮式海上风电产业链与关键技术对比分析评价体系,其结果表明:

1)漂浮式海上风电领域,中国和欧洲在政府合作、企业交流和智库沟通等方面已建立了良好的沟通机制和合作基础。

2)中国漂浮式海上风电关键技术和产业链发展水平与欧洲具有一定差距,但得益于近年来中国海上风电的快速发展和海洋油气行业的多年积累,其整体差距较小,双方差距更多体现在典型细分领域和应用经验。

3)中欧漂浮式海上风电产业链具有良好的互补特性,在科学技术研发、产业供应链支持、政策监管等方面可以开展深度合作。

致谢

本文中漂浮式海上风电产业链与关键技术研究工作是在中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司雷宇、郭晓辉,中电建新能源集团股份有限公司唐洋、杨阳,壳牌(中国)有限公司国明光、付鑫等同志的大力支持下完成的,在此向他(她)们表示衷心的感谢。

参考文献

Floating offshore wind:a global opportunity

[R].

欧洲海上风电规划机制和激励策略及其启示

[J].

Planning mechanism and incentive strategies of European offshore wind power and their enlightenment

[J].

海上风电场及其关键技术发展现状与趋势

[J].

Development status and prospects of offshore wind farms and it’s key technology

[J].

我国海上风电发展关键技术综述

[J].

Summary of technologies for the development of offshore wind power industry in China

[J].

海上风电机组国产化研究与实践

[J].

Research and practice on localization of offshore wind turbines

[J].

海上漂浮式风机子系统技术特点浅析

[J].

Analysis on technical characteristics of offshore floating fan subsystem

[J].

海上漂浮式风机关键技术研究进展

[J].

A review of the key technologies for floating offshore wind turbines

[J].

漂浮式海上风电关键技术与发展趋势

[J].

Key technologies and development trends of floating offshore wind turbine

[J].

基于故障风险水平的海上风电场机会维护策略

[J].

Offshore wind farm opportunity maintenance strategy based on failure risk level

[J].

海上风电送出与就地消纳技术差异综述

[J].

Summary of differences between offshore wind power transmission and local consumption technology

[J].

漂浮式海上风电发展概述

[J].

Overview of floating offshore wind power development

[J].

Experimental comparison of three floating wind turbine concepts

[J].

海上浮式风机动力学仿真分析研究进展

[J].

Research progress on dynamic simulation analysis of floating offshore wind turbine

[J].

半潜式海上风力机流固耦合特性分析

[J].

Analysis of fluid-structure coupling characteristics of semi-submersible offshore wind turbines

[J].

Mathematical modelling of mooring systems for wave energy converters:a review

[J].

海上风电经柔性直流联网系统受端交流故障穿越协调控制策略

[J].

Coordinated control strategy for receiving-end AC fault ride-through of an MMC-HVDC connecting offshore wind power

[J].

海上风电直流送出与并网技术综述

[J].

Review on offshore wind power integration via DC transmission

[J].

大规模海上风电输电与并网关键技术研究综述

[J].

An overview on key technologies regarding power transmission and grid integration of large scale offshore wind power

[J].

远海风电两种送出方案的经济性评估

[J].

Economic evaluation of two transmission methods for long-distance offshore wind power

[J].

产业成熟度评价方法研究与实践

[J].

Assessment of industry maturity levels:research and practice

[J].

绿色低碳新兴产业成熟度评价方法研究

[J].

Evaluation method for the maturity levels of green and low-carbon emerging industries

[J].

海上风电全产业链发展对策研究:基于国内外经验分析

[J].

Research on the development countermeasures of the whole industry chain of offshore wind power based on domestic and foreign experience analysis

[J].

高质量推进中国漂浮式海上风电发展国际经验镜鉴

[J].

International experience of promoting the development of floating offshore wind with high-quality for China

[J].

基于近似动态规划的海上风电制氢微网实时能量管理策略

[J].

Real-time energy management strategy based on approximate dynamic programming for offshore wind power-to-hydrogen microgrid

[J].