0 引言

智能电网概念最早出现在2001年的Wired Magazine杂志上,随后中国、美国和欧盟等国家和地区都对智能电网展开战略研究[3]。通信和计算基础设施的发展促进了电力系统的智能化,既能实现双向数据传输,又能实现基于电力大数据的智能决策。虽然智能电网提高了电力系统的经济性、可靠性和安全性,但是它的数字化水平仍有进一步提高的空间[4-5],具体体现在两方面,即泛在信息可视化和超时空运行智能化。泛在信息可视化是用户导向的数字化,目的是提高用户获取电力系统运行信息的便利性和在电站环境中的沉浸性,但目前电力系统的信息可视化水平较低,无法为用户提供便利和沉浸式的电站环境。超时空运行智能化是系统导向的数字化,当前智能电网主要对电力系统的历史和实时数据进行分析,但对未来和异常工况数据的分析能力较弱,预测能力仍有提高的空间。

2021年,保证数字资产唯一性的非同质化代币掀起了元宇宙的浪潮。元宇宙最早出现在N. Stephenson的科幻小说《Snow Crash》中,之后一些研究机构和学者对元宇宙进行了研究和探索。加速研究基金会将元宇宙定义为虚拟增强的物理现实和与现实世界一致的虚拟空间的集合体,并允许用户体验其中一种形式。此外,该基金会还将元宇宙的场景划分为增强现实、日常记录、镜像世界和虚拟世界[6]。Ning等人[7]总结了元宇宙的特征为多技术性、强交互性和超时空性。元宇宙大体上由5个要素组成:现实、虚拟、虚实交互、智能分析和人机交互。现实为元宇宙提供设备支持和建模参考;虚拟为元宇宙创造一个不同于现实的虚拟世界或与现实一致的镜像世界;虚实交互负责现实和虚拟之间的信息转移;智能分析负责融合和分析来自现实和虚拟中的数据,并向用户提供分析结果和智能决策;人机交互实现元宇宙和用户之间的信息传递。元宇宙的大体架构为底层关键技术和上层生态环境,底层关键技术包括数字孪生、物联网、网络通信、大数据管理、计算策略、人工智能和先进人机交互,上层生态环境是应用了元宇宙四大场景的农业、工业和服务业[8]。在工业领域,交通、航空航天和产品设计的元宇宙进程较快。在交通领域,日本Nissan公司研发的Invisible-to-Visible(I2V)技术旨在为驾驶员提供难以注意到的道路信息,提高驾驶安全性。在航空航天领域,美国的波音公司使用混合现实设备培育人员维修波音737[9]。在产品设计领域,英伟达公司研发的Nvidia Omniverse是全球首个虚拟产品合作和仿真平台,提高了产品的设计效率。

将元宇宙引入电力系统能进一步提升电力系统的信息化和智能化程度,形成新一代智能电网。元电力的多个底层关键技术能促进电力系统运行的灵活性、安全性和智能性,它的强交互性能提高电力系统监测和维护的便利性和沉浸性,它的超时空性能够突破现实电力系统运行的时空局限性,有利于加速能源战略评估推演和双碳进程发展。本文将引入元宇宙的电力系统定义为元电力,首先对其概念和特征进行阐述,然后对它的要素和场景进行分析,最后对它所面临的挑战和未来发展趋势进行展望。

1 元电力概念

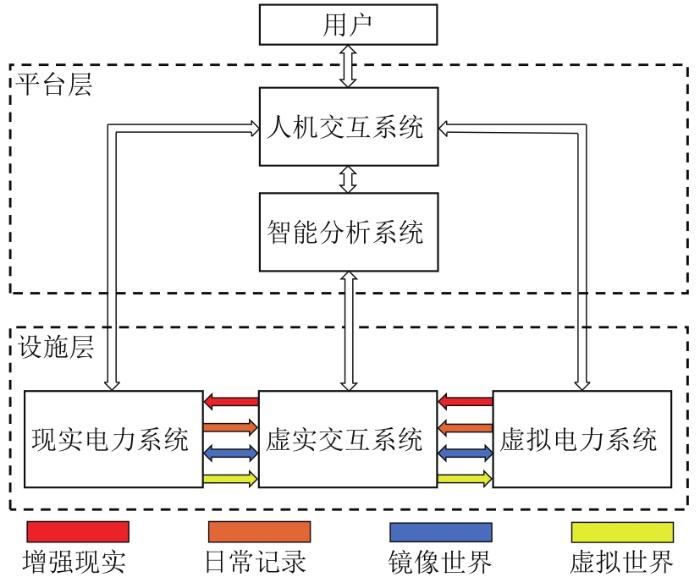

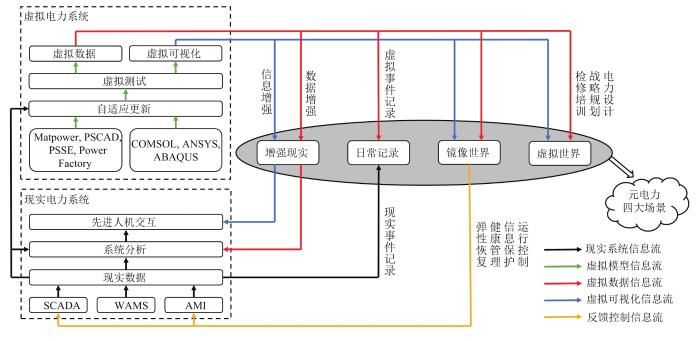

元电力是元宇宙在电力系统中的应用,它有五大要素:现实电力系统、虚拟电力系统、虚实交互系统、智能分析系统和人机交互系统。元电力基于虚实交互系统能实现现实电力系统和虚拟电力系统之间的双向数据传输,基于智能分析系统能对来自现实电力系统和虚拟电力系统的数据进行融合和分析,基于人机交互系统能给用户提供现实电力系统和虚拟电力系统的信息。

元电力由设施层和平台层2部分组成,设施层包括现实电力系统、虚拟电力系统和虚实交互系统,平台层包括智能分析系统和人机交互系统,如图1所示。在设施层中,现实电力系统是元电力的物理骨架,为虚拟电力系统提供建模参考;虚拟电力系统是元电力的数字骨架,能跟随现实电力系统进行动态更新,其中数字孪生是实现虚拟电力系统的关键技术;虚实交互系统是元电力的虚实通信媒介,负责现实电力系统和虚拟电力系统的信息获取、交换和存储,其中物联网、通信网络和大数据管理是实现虚实交互系统的关键技术。在平台层中,智能分析系统是元电力的“大脑”,实现元电力运行的智能化,其中计算策略和人工智能是智能分析系统的关键技术;人机交互系统是用户和元电力的通信媒介,其中先进人机交互技术是实现人机交互系统的关键技术。

图1

在元电力设施层中,现实电力系统、虚拟电力系统和虚实交互系统之间的纽带构成了元电力四大场景:增强现实、日常记录、镜像世界和虚拟世界。增强现实是虚拟电力系统流经虚实交互系统到现实电力系统的单向信息流,能够为现实电力系统提供虚拟数据分析和虚拟可视化信息;日常记录是现实电力系统和虚拟电力系统到虚实交互系统的双向信息流,能够对现实电力系统和虚拟电力系统的异常事件进行记录和复现;镜像世界是现实电力系统和虚拟电力系统流经虚实交互系统的双向信息流,该场景下的虚拟电力系统相当于一个平行控制器,负责从现实电力系统中获取数据,经过分析后再向现实电力系统发出控制命令;虚拟世界是现实电力系统流经虚实交互系统到虚拟电力系统的单向信息流,基于现实电力系统设计的虚拟电力系统能够为设计人员和实习人员提供一个虚拟的电站环境,辅助电站设计和新人培训。

2 元电力特征

元电力是元宇宙在电力系统中的应用,因此元电力和元宇宙具有共同的特征:多技术性、强交互性和超时空性。元电力多技术性体现在它由数字孪生、物联网、通信网络、大数据管理、计算策略、人工智能和先进人机交互技术支持。元电力的强交互性体现在它不仅强调现实电力系统和虚拟电力系统之间的交互,还强调元电力和用户之间的交互。元电力的超时空性分别体现在系统和用户层面。在系统层面,元电力能够实现未来能源战略评估推演(时间维度)和任意多工况运行(空间维度)。在用户层面,元电力能够让用户穿越到过去或未来的电站环境中学习和研究(时间维度),让用户在任何一个虚拟电站进行学习(空间维度)。

目前智能电网的信息化和智能化水平较高,能实现电力系统运行的自适应性、自修复性、灵活性、可预测性、多技术性、交互性、经济性和安全性。但是智能电网仍有发展空间,具体表现在泛在信息可视化和超时空运行智能化。泛在信息可视化是用户导向的数字化,它旨在把电气设备的运行信息在电力系统的各个设备上进行可视化,给用户提供便利和沉浸的电力系统体验。超时空运行智能化是系统导向的数字化,它是指用人工智能算法对电力系统历史、当前、未来时间段内和任意工况下的数据进行分析的能力。

元电力的强交互性和超时空性能够解决智能电网泛在信息可视化和超时空运行智能化不足的问题,是成为新一代智能电网的关键特征。先进人机交互技术,如扩展现实(extended reality,XR)设备和全息投影,能够提高运维人员在巡检过程中的便利性和沉浸性,运维人员能在电站环境中无处不在、无时无刻地获取设备的运行信息,并且能用这些先进人机交互技术与电气设备进行交互,实现泛在信息可视化。基于数字孪生的虚拟电力系统是实现元电力超时空性的核心技术,有了与现实电力系统平行的虚拟电力系统之后,运行人员和设计人员能够用该虚拟电力系统对未来的能源战略进行评估推演(时间维度)以及进行任意多工况仿真,以获得大量电力系统的运行态势(空间维度),实现超时空运行智能化。

3 元电力要素

元电力的实施需要现实电力系统、虚拟电力系统、虚实交互系统、智能分析系统和人机交互系统五大要素的协同运行。

3.1 现实电力系统

3.1.1 现实电力系统的架构

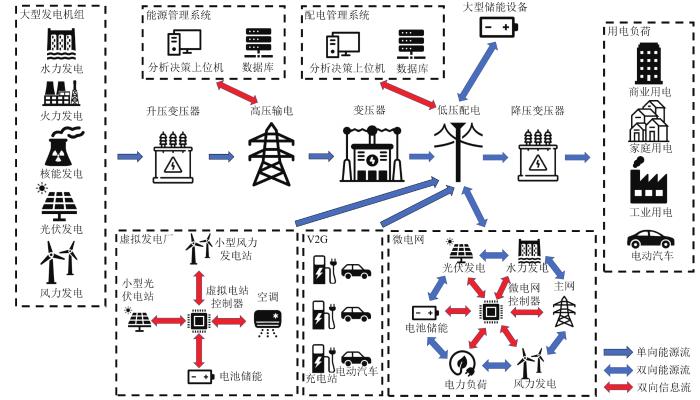

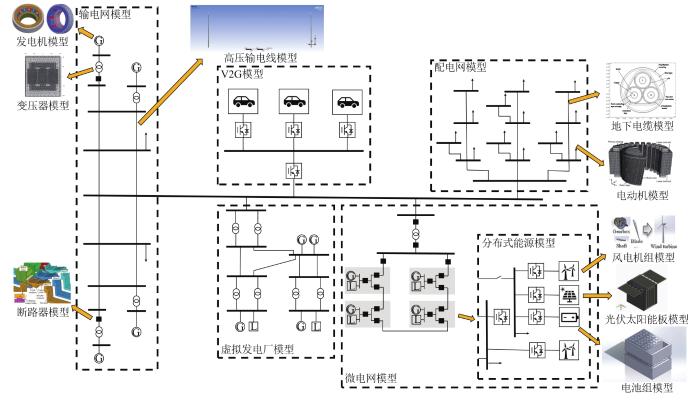

现实电力系统是元电力的物理骨架,元电力的最终目的是用多种先进技术赋予现实电力系统泛在信息可视化和超时空运行智能化的功能。当前的现实电力系统由发电、输电、变电、配电、用电、储电和调度中心组成。可再生能源和电动汽车的渗透给电力系统带来新的技术变革,分别在源、网、储侧产生了虚拟发电厂技术、微电网技术和V2G技术3个代表技术,图2描述了现实电力系统的架构和主要成分。

图2

3.1.2 虚拟发电厂技术

虚拟发电厂是一种基于云的分布式能源管理系统,它利用信息技术聚合各种分布式能源向主网销售能源电力或提供辅助服务。虚拟发电厂包含资源聚合和聚合协调两大技术。资源聚合技术是控制分布式能源的技术,负责对小型风力发电站、小型光伏发电站、空调和储能系统等分布式能源进行管理。聚合协调技术是分析电网需求的技术,负责与电网运营商进行大功率能源电力交易和小功率辅助服务支持。基于这2个技术的虚拟发电厂为无法直接参与电力交易的分布式能源拥有者提供了一个销售电力的平台,代表他们进行电力批发。此外,虚拟发电厂能为电网运营商提供频率稳定和瞬时需求响应等辅助服务[10]。

3.1.3 微电网技术

3.1.4 V2G技术

电动汽车的普及使得负荷侧的用电量变大且用电模式更复杂,但是电动汽车在实际中也能给现实电力系统带来好处。有研究[13]表明,在大多数时间电动汽车处于停泊状态,电动汽车在停泊状态时与现实电力系统相连,可以作为备份储能单元,起“削峰填谷”的作用,减缓可再生能源发电不稳定对现实电力系统造成的影响,这种把电动汽车作为移动式储能单元的技术称为V2G技术。

3.2 虚拟电力系统

虚拟电力系统是元电力的数字骨架,是元电力具有超时空特性和实现超时空运行智能化的关键要素。传统智能电网主要对现实电力系统进行分析,而元电力需要对现实电力系统和虚拟电力系统进行分析,用多工况下的虚拟分析结果补充现实分析结果,实现系统分析的完备性,实现虚拟电力系统的底层关键技术是数字孪生。

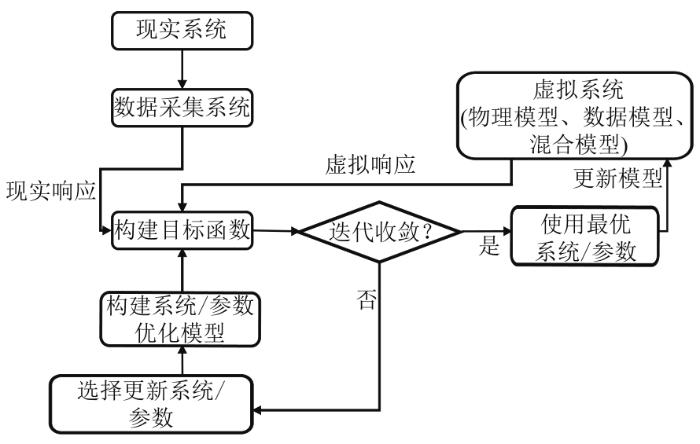

Gartner[14]将数字孪生视为2018年十大战略技术之一,它通过与现实系统相连实现对现实系统的运行状态映射。Rodic[15]提出数字孪生是下一个仿真范式,它不在设计阶段和运行阶段对系统进行实时仿真。总体上,数字孪生的构建需要2步:1)数字孪生建模;2)数字孪生更新。物理模型、数据模型和混合模型是进行数字孪生建模的三大方式。物理模型基于物理定律和系统动力学进行建模;数据模型基于历史和实时数据进行统计或机器学习建模;混合模型同时应用物理模型和数据模型,用在可局部物理建模的模型中。数字孪生更新是数字孪生技术的关键一环,因为它保证了现实系统和数字孪生的一致性,图3为数字孪生更新的流程图。数字孪生基于更新方法的不同,可分为系统模态更新和系统参数更新。系统模态更新是指模型结构发生变化;而系统参数更新是指模型参数发生变化。数字孪生基于更新策略的不同,可分为基于周期和基于事件的更新。基于周期的更新是指定期更新模型;而基于事件的更新是指根据现实系统和数字孪生的差异来触发更新。

图3

2020年中国电子技术标准化研究院编制了一本数字孪生应用白皮书,该书对电力行业的数字孪生应用作了总结,具体包括电厂三维可视化管理、电厂运行优化、电气设备健康管理、通用电网模型构建和电网设计及运维管理。用数字孪生技术构造虚拟电力系统能够准确反映现实电力系统整个生命周期的运行状态,为运维人员提供了在低成本、低风险环境下进行分析的机会。数字孪生建模在电力系统中的应用较为成熟,图4为虚拟电力系统模型。物理模型可分为基于结构的有限元建模和基于拓扑的系统动力学建模。基于结构的有限元建模方式主要用在虚拟电气设备上,在发电、变电、输配电、用电和储电都有应用[16-25]。基于拓扑的系统动力学建模主要用在虚拟电网的建模,如IEEE搭建的基于现实输配电网的拓扑模型[26-27]。虽然物理模型驱动的虚拟电力系统有利于对现象进行解释,但是该种建模方法往往需要大量运行时间。随着信息和通信基础设施在电力系统的大规模搭建,研究者开始探索基于数据的建模方法,然而现实电力系统具有高维特征,因此用传统的机器学习模型难以建立虚拟电力系统的数据模型。随机矩阵的高维表示能力和深度学习的强非线性学习能力能够分别解决电力数据高维度和电力模型强非线性的问题,是建立虚拟电力系统数据模型的可行方向[28]。数字孪生除了能对现实电力系统的物理侧进行建模外,还能对控制侧进行建模。一些研究机构已经构建了能同时仿真现实电力系统物理侧和控制侧的测试平台,如USF智能电网实验室的硬件环测试台、基于IEC 61850标准设计的智能电网测试台以及其他具有不同功能的测试台[29-31]。

图4

3.3 虚实交互系统

元电力的虚实交互系统是现实电力系统和虚拟电力系统之间的通信媒介,负责现实电力系统和虚拟电力系统的感知、交互、管理和控制功能。虚实交互系统由物联网、通信网络和大数据管理技术支持,其中物联网起感知和控制功能,通信网络起数据传输功能,大数据管理起大数据预处理和管理功能。

3.3.1 物联网

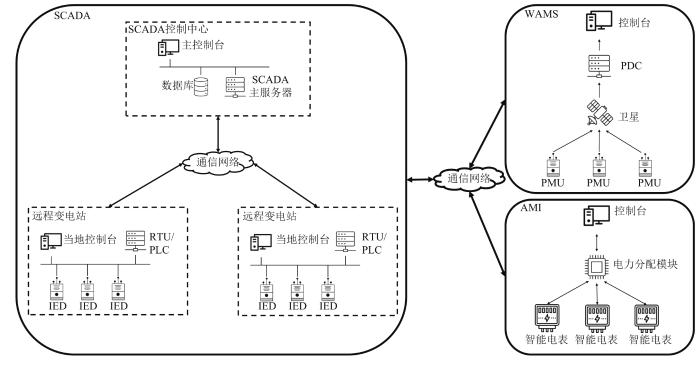

图5

SCADA系统是基于上位机的集中物联网系统,用于实现电力系统的过程控制。SCADA系统主要由智能电子设备(intelligent electronic device,IED)、远程遥控单元(remote terminal unit,RTU)、可编程逻辑控制器(programmable logic controller,PLC)、基于主仆架构的上位机监控系统、数据库和通信基础设施组成[36]。其中IED用于监测断路器、变压器和电容器组等电气设备的运行状态;RTU负责与IED交互,将IED的传感器读数转为标准数据格式,最后将传感器数据传送到监测站;PLC用于实现过程控制;上位机监控系统负责从RTU中收集数据、进行数据分析并向PLC发送控制指令;数据库负责储存并管理数据;通信基础设施用来连接物联网中的各个组件[37]。

3.3.2 通信网络

物联网的正常运行离不开通信网络的数据传输支持,通信网络大体上分为有线通信和无线通信。常见的有线通信方式有电力线通信、数字用户线通信和光纤通信,无线通信网络方式有ZigBee、无线网状网络(如射频网络)和蜂窝状网络通信(如3G、4G、5G和WiMAX)。

通信网络较在电力物联网中的应用较成熟。电力线通信在高压侧的1 100 kV交直流线路上以40~500 kHz频段运行,在中压侧用于变电站之间的通信,在低压侧用于AMI系统、V2G系统和家庭能源管理系统。数字用户线和光纤通信用在SCADA系统中实现变电站和调度中心的通信。ZigBee功耗低、数据率低和成本低,适合用在智能避雷、电气自动化和自动读表等场景。射频网络和WiMAX网络可应用在AMI系统中传输智能电表数据。WiFi通信因其范围小,适于在用户侧应用,如家庭能源管理系统和V2G系统[41-42]。此外,卫星通信能作为电力系统通信的备用通信方案,在电力通信系统发生故障时通过卫星进行通信,进一步提高通信可靠性。

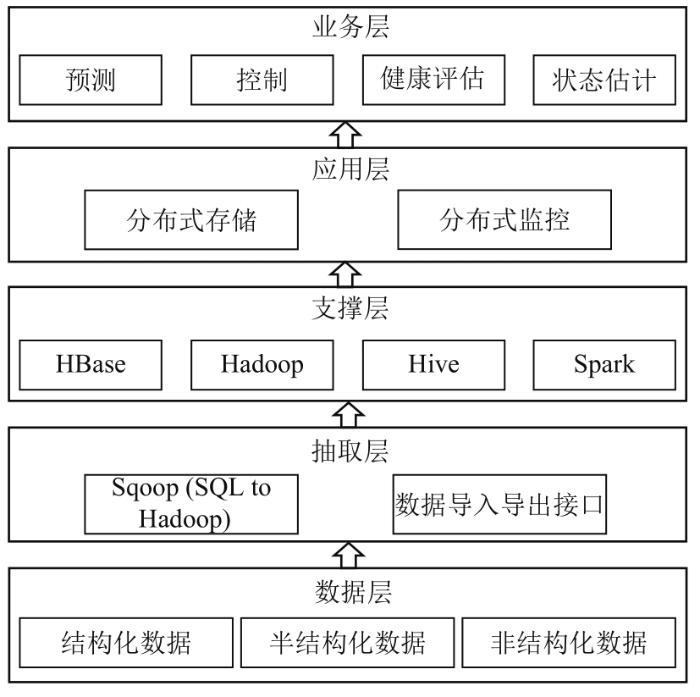

3.3.3 大数据管理

大数据管理包含数据库管理和数据集群管理两大策略。数据库管理是一种将大量不同类型的存储设备集合起来对外提供数据存储和业务访问的策略。数据集群管理是一种将不同数据源进行收集、整理和转换后加载到一个新的大型数据源,并对该数据源进行集中管理和对外提供服务的策略。

数据库大体上分为关系型数据库和非关系型数据库。传统的关系型数据库需要存储数据之间的关联性,不利于海量数据的存取,而非关系型数据库的数据存储无需固定的表式结构,也不存在连接操作,对海量数据拥有极高的读写性能,更能满足大数据时代的数据管理需求。

图6

3.4 智能分析系统

智能分析系统是元电力的“大脑”,负责融合和分析来自现实电力系统和虚拟电力系统的数据。与只分析现实电力系统数据的传统智能电网不同,元电力需要处理来自现实电力系统和虚拟电力系统的数据,这无疑为计算资源的分配和人工智能的实施带来了挑战。然而和传统智能电网一样,元电力智能分析系统的底层关键技术也是计算策略和人工智能,其中计算策略起实时计算的功能,人工智能起智能分析的功能。

3.4.1 计算策略

计算策略分为云计算、边缘计算和混合计算。云计算是指把所有数据传输到数据中心进行分析计算,它的优势是强计算能力,但需要所有传感器数据都上传到数据中心,给通信网络带来了较大负担,且会出现分析延时、数据盗窃的情况。边缘计算是指数据只在本地进行分析,该种计算保证了分析的实时性和安全性,但是只能进行小规模计算。混合计算是指用数据中心和本地服务器对数据进行分析,该种计算策略通过合理分配云和边缘的计算资源实现大规模计算的准确性、实时性和安全性。混合计算基于合作策略又可分为分布式计算、分层式计算和联邦式计算。

云计算平台已经被国家电网应用于高负荷的重复计算和分析[46]。基于云平台的高性能并行计算可应用于电力系统潮流计算、可靠性分析和安全评估中以提高计算效率和结果置信度。对于大型电力系统,时域仿真计算量很大,基于云的高性能并行计算能提高大规模电力系统的时域仿真速度。此外,传统的电力系统潮流计算、可靠性分析和安全评估采用确定性分析,导致分析结果较保守和运行成本较高。在电力系统中引入云计算有利于进行基于蒙特卡洛的概率性潮流计算、可靠性分析和安全评估,给计算结果引入不确定度以提高电力系统分析的置信度。

混合计算是一种集成云计算和边缘计算的策略,它综合利用了云计算高计算性能和边缘计算低延迟性能的优点,是一种对计算资源进行最优分配的计算策略。Liu等人[49]基于混合计算策略用深度强化学习模型对城市的能源进行最优管理。在该研究中,混合计算框架的边缘层不仅负责对电力数据进行收集、预处理并传输给云层,还负责从云层获取更新后的深度强化学习模型,对电力潮流进行控制。云层主要负责用来自边缘层的电力数据进行深度强化学习的训练,再把训练好的Q值传输给边缘层执行边缘模型的更新。

3.4.2 人工智能

人工智能技术包括机器学习、计算机视觉、自然语言处理和知识图谱,其中机器学习因其强学习能力受到广泛关注。基于学习模式的不同,机器学习可分为监督学习、无监督学习、集成学习和强化学习[50]。2006年,具有强非线性学习能力的深度学习被提出,提高了对现实世界复杂系统的建模能力。机器学习已广泛应用在电力系统的发电量预测、用电量预测、电力系统控制、电气设备健康评估和电力系统故障诊断方面。

3.5 人机交互系统

人机交互系统是元电力和用户之间的通信媒介,是实现元电力强交互性和泛在信息可视化的关键要素。元电力的人机交互系统采用XR设备和全息投影进行信息显示,并采用可穿戴式控制器进行操作控制。

XR设备包含增强现实(augmented reality,AR)设备、虚拟现实(virtual reality,VR)设备和混合现实(mixed reality,MR)设备。AR设备用于现实环境中的交互,它使用智能传感器和可视化界面为现实用户提供虚拟体验或数字化信息。VR设备用于虚拟环境中的交互,交互影响只能作用于虚拟世界,而无法作用于现实世界。MR设备可同时实现现实世界和虚拟世界的交互,在机器人的帮助下可实现在虚拟世界中对现实世界的物体进行操控。例如,Laaki等人[64]设计了基于MR的远程手术系统,医生对病人的数字化身进行的手术都将用机械臂在患者身上重复进行。

全息投影是一种通过光学手段呈现物体真实三维图像的虚拟再现技术。全息投影直接向用户呈现三维图像,用户无需佩戴XR设备便可用肉眼从不同角度查看图像。随着全息投影技术的发展,现实世界和虚拟世界的界限变得模糊,为实现元电力的泛在信息可视化打下坚实的基础。

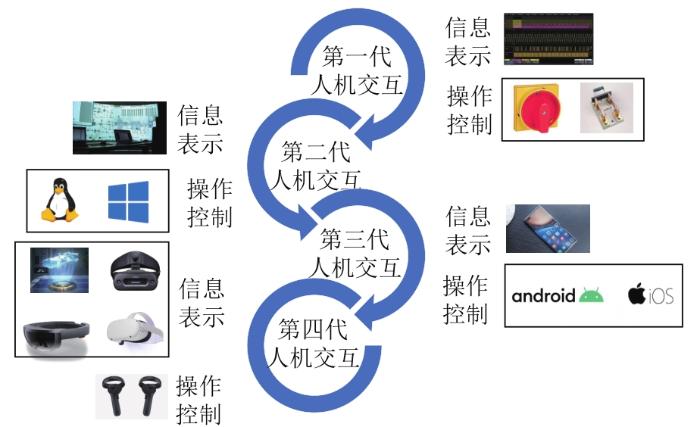

先前电力行业的人机交互系统经历了三代变革:第一代以模拟信号为显示方式,以旋钮、刀闸等机械开关为操控方式;第二代以上位机显示屏为显示方式,以上位机操作系统(如Windows)为操控方式;第三代以移动端显示屏为显示方式,以移动端操作系统(如Android)为操控方式。第四代人机交互系统将是以XR设备和全息投影为显示方式,以可穿戴式控制器为操控方式的元电力人机交互系统。图7为电力行业人机交互系统的发展进程。

图7

图7

电力行业人机交互系统发展进程

Fig. 7

Development process of human-machine interaction system in the power industry

元电力人机交互系统强调运维人员和元电力之间的互动,即元电力通过XR设备和全息投影给运维人员提供沉浸式可视化信息,以及运维人员借助可穿戴式控制器对元电力进行操作控制。

元电力通过AR设备给运维人员提供现实电力系统的数字化信息。运维人员无需手提检测装置,戴上AR眼镜就能巡检,提高了巡检的便利性。例如,文献[65]设计了一个用于注释变压器真实数据的AR系统,将SCADA/EMS系统中的数据在真实变压器设备上进行可视化显示。元电力通过VR设备给运维人员提供虚拟电力系统的数字化信息,用于训练和学习。Gorski等人[66]用VR设计了2个训练场景,分别是在虚拟变电站中操作开关和在配电设备中接入新的电缆,并给出了详细的操作规程。元电力通过MR设备能够为运维人员同时提供现实电力系统和虚拟电力系统的数字化信息,为运维人员提供更多资讯,提高巡检过程中分析的准确性[67]。全息投影直接向运维人员呈现现实电气设备的虚拟三维图像,运维人员无需佩戴XR设备便可获取到电气设备的运行信息。肖东裕等人[68]用伪全息投影技术实现了电气设备现场安全管理的虚拟可视化。

在获取到来自元电力的数字化信息后,运维人员需要基于获取到的信息进行决策和操作。前三代的人机交互系统只允许运维人员对现实电力系统进行操作,而第四代的元电力人机交互系统允许运维人员对现实电力系统和虚拟电力系统进行操作,具体有3种操作场景,分别是纯现实电力系统操作场景,纯虚拟电力系统操作场景和虚实协同操作场景。纯现实电力系统操作场景是指运维人员在获得元电力的数字化信息后,用可穿戴式控制器控制机器人进行远程检修。纯虚拟电力系统操作场景是指运维人员在获得元电力的数字化信息后,用可穿戴式控制器控制数字人进行操作训练。虚实协同操作场景适用于运维人员从元电力中接收到了未曾见过的运行状态后的应急措施,本质上是一种试错方案,该操作场景分为3步:1)把现实电力系统的状态映射到虚拟电力系统中;2)运维人员进入虚拟电力系统中尝试多种操作,最后得到一个最优操作方案;3)把在虚拟电力系统中得到的最优操作方案实施在现实电力系统中。

4 元电力场景

4.1 元电力四大场景

元电力场景是元宇宙四大场景在电力系统中的体现,也是元电力设施层3个要素之间纽带的体现,图8为元电力四大场景。

图8

元电力的增强现实是虚拟电力系统的信息向现实电力系统的单向流动,可分为数据增强和信息增强;日常记录是现实电力系统和虚拟电力系统的信息向数据库的流动,实现历史事件记录和复现;镜像世界是现实电力系统和虚拟电力系统之间的双向流动,具体应用场景有运行控制、信息保护、健康管理和弹性恢复;虚拟世界是现实电力系统的信息向虚拟电力系统的单向流动,然后基于现实信息设计出来的虚拟电力系统向设计人员和培训人员提供设计、规划和训练服务。

4.2 增强现实

增强现实分为数据增强和信息增强。数据增强是指用虚拟电力系统进行多工况仿真,获取正常工况、异常工况和极端工况下的电力运行数据。信息增强主要是对当前的电气设备和电网系统的运行状态进行信息化表示,实现泛在信息可视化。

数据增强可用于现实电力系统发电量预测、用电量预测和态势感知中。对于发电量和用电量预测,虚拟电力系统可以对多种工况下的可再生能源机组和用户用电模式进行仿真,增加可再生能源发电量和用户用电量的数据数量和维度,进一步提高深度学习模型的准确性。态势感知是指对电力系统当前状态进行高分辨率描述的能力,包括感知、理解和映射3个步骤。数据增强能提高运行人员对电力系统的态势感知,通过各类仿真和可视化结果帮助运行人员理解电力系统在不同工况下现实电力系统的状态转变[69]。

在元电力中,信息增强需要SCADA系统、WAMS系统和AMI系统等信息处理系统和交互界面的支持。传统电力系统的交互界面是二维显示屏,但这种人机交互媒介便利性和沉浸性低,无法为巡检人员实时提供电气设备的运行信息。AR的引入能向巡检人员实时提供电气设备的信息,准确在电气设备上显示运行数据信息,提高了巡检人员的便利性和巡检过程的沉浸性。Chae等人[70]用AR技术为电力系统开发了一套远程监测系统。在该系统中,AR眼镜与集群无线电系统及RTU嵌套,将来自集群无线电系统和RTU的信息在AR眼镜上可视化,让巡检人员能够实时监测电气设备的运行信息,并把巡检过程中的视频记录下来,分享给专家进行分析。

4.3 日常记录

在元电力中,日常记录反映为对现实电力系统和虚拟电力系统的历史数据和事件进行收集和复现,便于对过去的电力系统进行记录和分析。

元电力具有现实电力系统和虚拟电力系统两大系统,因此元电力的数据量很大,如何合理存储和管理来自现实电力系统和虚拟电力系统的数据,成为了实现日常记录的关键问题。电力系统大多时候都运行在正常工况下,因此正常运行的数据要远多于异常运行的数据,然而异常数据的价值比正常数据的价值大。当前应用在电力系统的数字故障记录仪可用于记录设备的故障信息,然而并没有自动存储设备故障前数据序列的功能,为了扩展元电力的事件库或故障库,具有自动存储故障前数据序列的故障记录仪成为了未来的发展方向[71]。此外,为了存储来自现实电力系统和虚拟电力系统的运行数据,一个合理的大数据管理策略很重要。元电力的数据库应该是存储理解化程度高的信息而非原始数据,因此用大数据技术将海量数据转化为运行人员能直观理解的信息再进行存储是一个更优的日常记录方案。Hadoop分布式文件系统、分层扩展存储机制、基于边缘设备的微型存储策略和基于云平台的数据存储技术都能成为元电力的备选数据管理方案[72-74]。

对元电力的历史数据和事件进行记录是为了能够对过去的现实电力系统进行事件或故障复现。元电力的虚拟电力系统能够从数据库中获取过去现实电力系统发生某一个事件的数据记录,接着用该历史数据作为虚拟电力系统的输入,对过去现实电力系统的事件或故障进行复现,有利于运行人员对过去现实电力系统发生的事件或故障有一个直观了解。例如,在虚拟电力系统环境中复现切尔诺贝利核电站事故或20世纪北美大停电事故,有利于提高运行人员的操作安全意识。

4.4 镜像世界

在镜像世界场景中,现实电力系统和虚拟电力系统将并行运行。这2个电力系统将协助运行人员进行电力系统的瞬态和稳态评估以做出最优控制决策。在供需平衡方面,能源管理系统和配电管理系统对能源的输配电进行控制。然而,目前控制中心的供需平衡分析主要进行稳态分析,即先对供需平衡策略进行潮流计算,然后识别稳态下设备的温度和电压情况,设定电力系统的稳定运行边界。虚拟电力系统的高保真性和高数据率将实现供需平衡策略的暂态评估,确定电力系统的暂态运行边界。在运行保护方面,虚拟电力系统不仅能够反映现实电力系统当前的运行状态,还能模拟未来演变对状态进行预测。基于虚拟电力系统的暂态和稳态评估可以对现实电力系统的异常运行进行检测,并及时切换控制策略进行保护,防止现实电力系统受到严重损坏。

信息安全是智能电网正常运行的关键保障,智能电网的通信漏洞分为3类:设备漏洞、网络漏洞和数据漏洞。虚拟电力系统可以仿真现实电力系统不同攻击场景,用来及时检测信息泄露、篡改和入侵的情况。文献[75]使用了亚马逊网络服务建立虚拟电力系统平台对配电系统进行安全分析,能够阻止虚拟数据注入、拒绝服务和协同攻击等类型的攻击。虚拟电力系统除了能够仿真攻击场景外,还能作为一个保护机制对现实电力系统进行保护。例如,基于物理模型的虚拟电力系统能够识别与物理定律不匹配的数据,将攻击者注入的数据标记为异常数据,提高现实电力系统运行的安全性。

退化是现实电力系统不可避免的现象,它会导致系统性能下降并增加运行成本。虚拟电力系统能对电气设备的健康状态进行监测并预测它的剩余寿命,有利于让维修方案从定期预防性维修向预测性维修转变,实现对电气设备更高效的维修。基于镜像世界场景的健康管理大体上分为四步:1)基于几何结构、材料信息和运行机理,构建现实电气设备的高保真虚拟电气设备;2)基于现实电气设备和虚拟电气设备的交互,检测现实电气设备的异常或虚拟电气设备的设计缺陷;3)融合来自现实电气设备和虚拟电气设备的数据,对现实设备的健康状态和剩余寿命进行分析;4)基于健康分析结果执行预测性维修,提前购置所需的部件以减少停机时间。如今,基于镜像世界场景的健康管理已经在电力电子变换器、电池组、海上风电机组和大型发电机组中有所应用[76-77]。

为了应对由外部因素引起的高影响、低概率事件,如地震和龙卷风,电力系统引入了弹性恢复概念。弹性恢复是指系统预测和承受外部冲击、尽快恢复到冲击前的状态并更好应对未来灾难事件的能力。镜像世界能通过降低退化程度、退化速度和持续时间的方式提高电力系统的弹性恢复力,有助于提高操作员对不同攻击的理解,发展出一个适用于攻击前、攻击期间和攻击后的缓解策略,使电力系统从不同程度的系统异常中实现弹性恢复。文献[78]用虚拟电力系统评估微网控制器在弹性恢复方面的性能。

4.5 虚拟世界

元电力的虚拟世界场景是现实电力系统向虚拟电力系统的单向信息流,该场景在系统层面上强调对未来的电力系统进行分析,在用户层面上为用户提供超时空的电站接入平台,用户可以在任何地方进入任何时间的虚拟电站环境。基于现实电力系统设计的虚拟电力系统能够为设计人员、检修人员和培训人员提供一个低风险、低成本的仿真平台。在元电力中,虚拟世界场景的应用有电力设计、未来能源规划和检修培训。

元电力虚拟世界场景能够分别在设备和系统层面提高现代电力系统的设计性能,对设备和系统的效率、可靠性和安全性进行分析,进一步优化现实电力系统的设计。在设备层面,虚拟世界场景可以帮助设计人员在设计阶段仿真不同故障模式下的运行情况以优化电气设备设计,降低未来投入运行的电气设备的故障率。在系统层面,设计好虚拟电网模型后,对虚拟电网模型进行仿真以评估系统在不同工况下的运行情况,最后消除潜在的运行风险。

由于电力需求的增加和新能源战略的提出,现实电力系统的发电量和技术正在不断发展,能源战略发展一直是学术界和工业界的关键问题之一。能源战略发展是一项战略决策,与电力公司的经济效益密切相关,因此应在需求增长、技术趋势及监管规则等方面的长期预测足够准确的条件下做出能源战略发展决策。虚拟电力系统提供了一个有效的测试平台预测电力系统在不同时间,不同运行场景下的响应。虚拟电力系统可以对不同的激励机制、需求响应策略、电价方案、可再生能源接入方案和电动汽车渗透策略的短期和长期影响进行分析,促进未来能源战略的评估推演。

元电力的虚拟世界场景提供了一个低成本、低风险的虚拟环境,让实习人员和检修人员在该虚拟环境进行培训和检修演练。培训是提高实习人员实操技能的手段,对保障电力系统的安全具有重要意义。利用VR设备建立虚拟电站环境能够为实习人员提供更高的沉浸感和操作感。国内外已经开始对虚拟电站展开了研究。例如我国已经应用VR技术设计出了同比例的变电站,实现变电站的实操学习和运维检修。该VR技术能够将运行指令以可视化方式提示,监督实习人员按规程完成训练。德国电力公司E.ON基于VR技术对高压变电站进行等比例设计,因业务需到该变电站的人员只要佩戴VR设备就能在远程进行受训。

5 元电力面临的挑战

元电力的主要目的是用虚拟电力系统、虚实交互系统、智能分析系统和人机交互系统四大要素提高现实电力系统运行的灵活性、可靠性和经济性,实现现实电力系统的泛在信息可视化和超时空运行智能化,所以元电力面临的挑战主要出现在虚拟电力系统、虚实交互系统、智能分析系统和人机交互系统中。

5.1 虚拟电力系统面临的挑战

虚拟电力系统的更新和安全是运行虚拟电力系统的两大研究挑战。虚拟电力系统的更新又分为2个方面的难点:收敛率和更新率。如何保证虚拟电力系统和现实电力系统的同步准确度是未来需要攻克的难关。此外,如何选择最优的虚拟电力系统更新率也是需要考虑的问题,虽然更新率越高,电力系统分析越准确及时,但高更新率会给通信网络和计算资源带来很大的负担。对于虚拟电力系统的更新难点,本文提出了2个潜在解决方案:1)建立硬件环测试床来验证更新算法的准确性;2)成立专家委员会制定虚拟电力系统相关标准。此外,虚拟电力系统作为元电力的基本要素,它也会有被恶意攻击的风险,因此能够同时保证现实电力系统和虚拟电力系统安全的加密技术是未来的研究趋势。

5.2 虚实交互系统面临的挑战

元电力同时拥有现实电力系统和虚拟电力系统,因此元电力将会产生海量数据,能够对现实电力系统和虚拟电力系统的海量数据进行管理的先进数据管理技术亟需研发。本文针对该研究挑战分别从数据集成角度和应用需求角度提出2个潜在的方向。内存数据网格可以把来自现实电力系统和虚拟电力系统的数据驻留在随机存取存储器中,并广泛分布在多个计算机节点。该种架构可以支持每秒数十万次更新,并支持数据的高速处理,因此可以作为元电力的数据集成方案。基于应用需求的数据管理是指基于应用需求对数据采集频率进行动态改变来减轻数据量的负担。以AMI系统为例,标准运行时,数据采样周期设为15 min,进行需求响应分析时,数据采样周期设为1 min。

5.3 智能分析系统面临的挑战

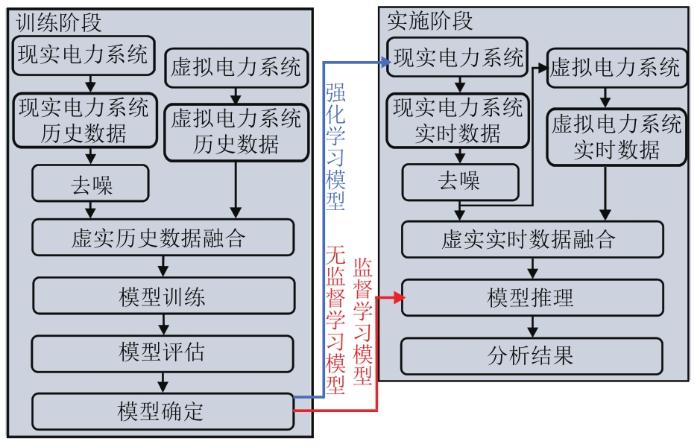

如今大多数人工智能算法主要对现实数据流进行分析,然而元电力有现实数据流和虚拟数据流,如何合理对现实数据流和虚拟数据流进行分析是元电力智能分析系统的研究挑战。图9为元电力智能分析系统的平行学习框架。该平行学习框架分为训练阶段和实施阶段。在训练阶段,平行学习从现实电力系统和虚拟电力系统的历史数据中进行学习,接着把训练好的模型投入实践中进行实时推理。如果训练的模型是监督学习或无监督学习模型,则训练好的模型负责对现实电力系统和虚拟电力系统的实时数据流进行预测分析;如果训练的模型是强化学习模型,则训练好的模型对现实电力系统进行实时控制。

图9

5.4 人机交互系统面临的挑战

元电力人机交互系统的研究挑战主要是XR设备和全息投影设备的研究挑战。对于VR设备,通信是主要问题,因为其中涉及现实电力系统向虚拟电力系统的信息传输以及用户操作数字人的操作指令传输,尤其在用户量大时易产生通信延迟。对于AR技术,追踪精度和有效视野是主要问题,这2点会对运维人员检修过程的便利性和沉浸性造成影响。MR设备是VR设备和AR设备的集成体,因此通信、追踪精度和有效视野都是MR设备进一步发展需要克服的难题。全息投影虽然能实现电站环境的虚实融合,将电力系统的运行信息进行泛在可视化,但是全息投影目前仍有4个方面的弱点,即分辨率低、显示尺寸小、移动性差和成本高,克服这些弱点后,全息投影便有机会大规模应用在现实电力系统中,进一步推动元电力的发展进程。

6 结论

元电力是一个多技术集成的具有强交互性和超时空性的新一代智能电网,在满足智能电网原始特征之外,还能实现泛在信息可视化和超时空运行智能化。元电力的实现需要多种先进技术的支撑,尤其是先进人机交互技术和数字孪生技术。基于XR设备和全息投影的先进人机交互技术能够实现元电力的强交互性,提高电力信息的泛在可视化,保证运维人员的便利性和沉浸性。基于数字孪生技术的虚拟电力系统能够对过去的电力系统进行复现、对当下的电力系统进行实时分析和控制,对未来的电力系统进行评估推演,实现元电力的超时空运行智能化。在未来,元电力将会出现更多的应用,增强具有高电力电子比例、高可再生能源比例和高电动汽车比例的电力系统的运行灵活性,加速实现双碳目标。

参考文献

碳中和背景下全球能源互联网构建的关键技术及展望

[J].

Key technologies and prospects for the construction of global energy internet under the background of carbon neutral

[J].

基于双碳目标的智慧能源体系构建

[J].

Construction of smart energy system based on dual carbon goal

[J].

中国智能电网发展综述

[J].

Overview of smart grid development in China

[J].

面向智能电网的电力大数据关键技术应用

[J].

Application of key technologies of power big data in smart grids

[J].

Metaverse roadmap:pathway to the 3D web

[R].

A survey on metaverse:the state-of-the-art,technologies,applications,and challenges

[EB/OL].(

All one needs to know about metaverse:a complete survey on technological singularity,virtual ecosystem,and research agenda

[EB/OL].(

Towards aircraft maintenance metaverse using speech interactions with virtual objects in mixed reality

[J].

孤岛交直流混合微电网群分层协调控制

[J].

Hierarchical coordinated control of island AC/DC hybrid microgrids

[J].

Microgrid planning under uncertainty

[J].

A stochastic model for simulating the availability of electric vehicles for services to the power grid

[C]//

Gartner identifies the top 10 strategic technology trends for 2018

[R].

Industry 4.0 and the new simulation modelling paradigm

[J].

Calculation of iron loss in electrical generators using finite-element analysis

[J].

Synchronous generator fault investigation by experimental and finite-element procedures

[J].

Design analysis of solar panel structure LAPAN-constellation satellite using finite element analysis

[J].

Digital twin driven prognostics and health management for complex equipment

[J].

Improvement in three-dimension al finite element modeling for high voltage power transformer in time domain

[C]//

3-D transient finite-element analysis and experimental investigation of short-circuit dynamic stability for air circuit breaker

[J].

Galloping characteristics of 10 kV overhead transmission line using finite element analysis method

[C]//

Electromagnetic and thermal analysis of high voltage three-phase underground cables using finite element method

[C]//

3-D finite element meshing for skewed rotor induction motors

[J].

Transient finite element simulation of a Lithium-ion battery pack thermal management system based on latent heat system materials

[J].

Benchmark models for the analysis and control of small-signal oscillatory dynamics in power systems

[J].

Comprehensive review of radial distribution test systems

[EB/OL].(

Preliminary exploration on digital twin for power systems:challenges,framework,and applications

[EB/OL].(

A hardware-in-the-loop SCADA testbed

[C]//

Cybersecurity test-bed for IEC 61850 based smart substations

[C]//

A survey on smart grid cyber-physical system testbeds

[J].

Investigation of inventive tuning algorithm for the realization of digital twins of inverter model in inverter-dominated power distribution grid

[C]//

IoT-based digital twin for energy cyber-physical systems:design and implementation

[J].

Intelligent energy dispatching robot and its knowledge automation:information,physics and social integration:frame-work,technology and challenges

[J].

泛在电力物联网释义与研究展望

[J].

Interpretation and research prospects of ubiquitous power internet of things

[J].

For the grid and through the grid:the role of power line communications in the smart grid

[J].

The role of communication systems in smart grids:architectures,technical solutions and research challenges

[J].

Big data analytic empowered grid applications:is PMU a big data issue

[C]//

Phasor measurement units:functionality and applications

[C]//

Design and implementation of AMR smart grid system

[C]//

Assessment of communication methods for smart electricity metering in the UK

[C]//

Remote online power system monitoring system based on multiinformation acquisition technology

[C]//

Smart grid big data analytics:survey of technologies,techniques,and applications

[J].

基于大数据模型的电网风电场群总功率预测

[J].

Prediction of total power of grid-connected wind farm based on big data model

[J].

基于大数据的电力信息系统网络安全分析

[J].

Network security analysis of power information system based on big data

[J].

云计算:构建未来电力系统的核心计算平台

[J].

Cloud computing:the core computing platform for building future power systems

[J].

Fog-computing-based short-circuit diagnosis scheme

[J].

Edge computing based fault location in distribution networks by using asynchronous transient amplitudes at limited nodes

[J].

Intelligent edge computing for IoT-based energy management in smart cities

[J].

Machine learning driven smart electric power systems:current trends and new perspectives

[J].

A model combining stacked auto encoder and back propagation algorithm for short-term wind power forecasting

[J].

Data-driven photovoltaic power production nowcasting and forecasting for polygeneration microgrids

[J].

Short-term residential load forecasting based on LSTM recurrent neural network

[J].

Bi-directional long short-term memory method based on attention mechanism and rolling update for short-term load forecasting

[J].

Probabilistic load forecasting using an improved wavelet neural network trained by generalized extreme learning machine

[J].

Expandable deep learning for real-time economic generation dispatch and control of three-state energies based future smart grids

[J].

Consensus transfer Q-learning for decentralized generation command dispatch based on virtual generation tribe

[J].

Calculating a health index for power transformers using a subsystem-based GRNN approach

[J].

A convolutional neural network-based deep learning methodology for recognition of partial discharge patterns from high-voltage cables

[J].

Intelligent and data-driven fault detection of photovoltaic plants

[J].

A new approach for fault classification in microgrids using optimal wavelet functions matching pursuit

[J].

A machine learning and wavelet-based fault location method for hybrid transmission lines

[J].

Prototyping a digital twin for real time remote control over mobile networks:application of remote surgery

[J].

Augmented visualization using homomorphic filtering and Haar-based natural markers for power systems substations

[J].

Study of interaction methods in virtual electrician training

[J].

基于混合现实的人工智能在电力巡检中的应用

[J].

Application of artificial intelligence based on mixed reality in power inspection

[J].

基于虚拟成像技术的变电站运维系统设计

[J].

Design of substation operation and maintenance system based on virtual imaging technology

[J].

Next-generation monitoring,analysis,and control for the future smart control center

[J].

Mobile power facilities maintenance system using augmented reality

[J].

Applying multi-agent system technology in practice:automated management and analysis of SCADA and digital fault recorder data

[J].

Big data issues in smart grid:a review

[J].

Microgrid digital twins:concepts,applications,and future trends

[J].

元宇宙在电力系统中的应用

[J].

Metaverse application in power systems

[J].

On the implementation of IoT-based digital twin for networked microgrids resiliency against cyber attacks

[J].

A digital twin approach for fault diagnosis in distributed photovoltaic systems

[J].

Digital twins for large electric drive trains

[C]//

Microgrid risk reduction for design and validation testing using controller hardware in the loop

[D].