0 引言

在可再生能源技术中,风力发电是最成熟、最具大规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一[3-5]。与陆上风电相比,由于海洋环境的特殊性,海上风电的开发仍然存在一些问题[6-7],如施工难度大、运营维护困难以及成本更高等。但海上风电的优点也同样明显:海上风速通常较陆上风速更高,因而同等条件下海上风力发电机的发电量要高于陆上;海上很少有静风期,因而海上风电具有更高的利用小时数;与陆地复杂的地形相比,海上的环境简单,更均匀的风速对设备损坏更小;海上风电不需要占用土地资源,更适宜大规模开发;与陆上风电相比,海上风电一般更靠近负荷中心,可以减少输电损失,电力的消纳也有保障。凭借这些优点,海上风力发电将成为未来风电技术研究的重心和前沿,并成为未来风电产业发展的主要方向。

近10年来,海上风电产业的发展十分迅速,海上风电场的数量不断增加、规模不断扩大。据全球风能理事会的研究统计,到2025年,全球海上风电每年新增装机容量将突破20 GW,到2030年将突破30 GW,未来10年新增海上风电装机容量将超过205 GW[8]。与此同时,我国海上风电的建设工作也将得到长足发展,到2020年年底,海上风电的装机容量已达到30 GW[9]。我国首部海上风力发电场国家标准《海上风力发电场设计标准》[10]于2019年10月1日起开始实施,这一国家标准的发布,将更好地指导我国海上风电场设计工作,对于我国海上风电事业的发展将起到重要促进作用。可以预见,海上风电将会成为未来能源系统的重要组成部分,其发展也会在世界范围内得到大力推动。

本文旨在通过对全球海上风电场的数据资料进行收集汇总和整理,从海上风电场的布局、风力发电机组、海上风电场的并网方式和保护控制方式等方面对当前海上风电行业发展的总体形势进行分析,并预测未来海上风电的发展趋势。

1 海上风电发展现状

1.1 海上风电场规模

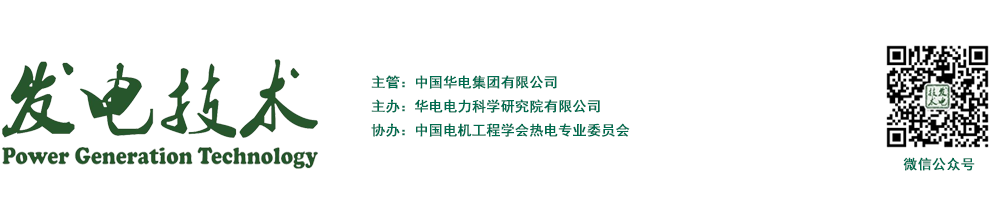

图1

图1

2011—2020年全球累计海上风电装机容量

Fig. 1

Global cumulative offshore wind capacity from 2011 to 2020

表1 全球海上风电场及风力发电机分布

Tab. 1

| 大洲 | 国家/地区 | 海上风电场 数量/个 | 风力发电机 数量/台 |

|---|---|---|---|

| 欧洲 | 英国 | 39 | 2 128 |

| 德国 | 26 | 1 454 | |

| 丹麦 | 14 | 559 | |

| 比利时 | 10 | 399 | |

| 荷兰 | 10 | 538 | |

| 西班牙 | 4 | 11 | |

| 瑞典 | 6 | 81 | |

| 法国 | 2 | 5 | |

| 芬兰 | 3 | 19 | |

| 挪威 | 3 | 5 | |

| 爱尔兰 | 2 | 10 | |

| 葡萄牙 | 1 | 5 | |

| 亚洲 | 中国 | 49 | 1 763 |

| 日本 | 12 | 36 | |

| 韩国 | 5 | 34 | |

| 中国台湾 | 2 | 22 | |

| 越南 | 2 | 62 | |

| 美洲 | 美国 | 2 | 7 |

如图1所示,在2011—2020年,全球海上风电累计装机容量从3.457 GW增长到了32.51 GW,增长幅度达到943.9%。仅2020年一年,全球海上风电新增装机容量就达到了6.567 GW,是2017年全球累计装机容量的31.04%。

与其他国家相比,中国海上风电的起步较晚,但发展速度较快。2007年,中海油公司利用废弃的渤海湾绥中海上油田导管架基础,建立了中国第一座海上风机,拉开了中国海上风电事业发展的序幕。2010年,中国第一个大型海上风电场—上海东海大桥项目完成并网,至此,中国海上风电进入快速发展阶段。在随后的10年间,中国海上风电的累计容量从2010年的150 MW增长到2020年的7.06 GW,增长约46倍。截止到2020年年底,中国海上风电累计装机容量位于全世界第三,占全球装机容量的21.6%。

随着海上风力发电技术的不断进步,海上风电场逐渐朝着大型化和规模化发展。1991年,丹麦的Vindeby风电场并网时,只有11台450 kW的风机,而到2020年,在英国并网的Hornsea Project One风电场已包含174台风机,总装机容量达到了1 218 MW。

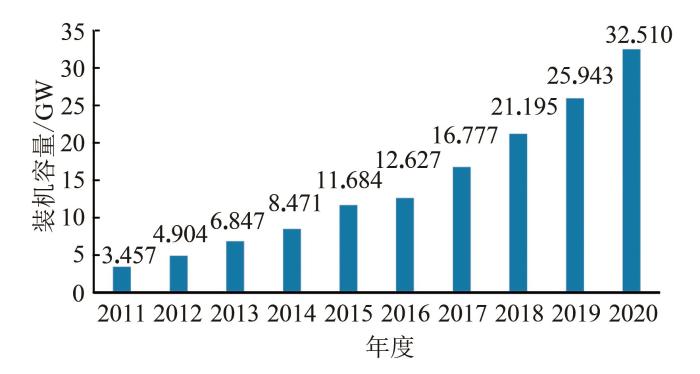

图2给出了1995—2020年不同时间段投入运行的海上风电场的平均装机容量和平均风机数量。可以看出,1995—2020年海上风电场的风机数量和装机容量显著增加,这不仅得益于海上风电技术的进步,更是海上风电产业发展的必然要求。

图2

图2

1995—2020年全球海上风电场规模

Fig. 2

Global offshore wind farm scake capacity from 1995 to 2020

成本问题一直是海上风力发电的最大痛点,由于海上环境的特殊性,海上风电的安装、发电和运行维护成本远远高于其他能源,而增加海上风电场的规模有利于降低成本。一方面,大规模的海上风电场统一并网,可以分摊并网建设成本;另一方面,集群化的海上风电场有利于工作人员进行统一的运行维护,降低了平均维护成本。同时,伴随着海上风电产业的成熟,政策补贴将逐渐退坡,这将导致成本问题更加凸显[13]。在这种背景下,不断规模化、集群化、大型化,通过规模效应降低非技术成本将是未来海上风电发展的必然趋势。

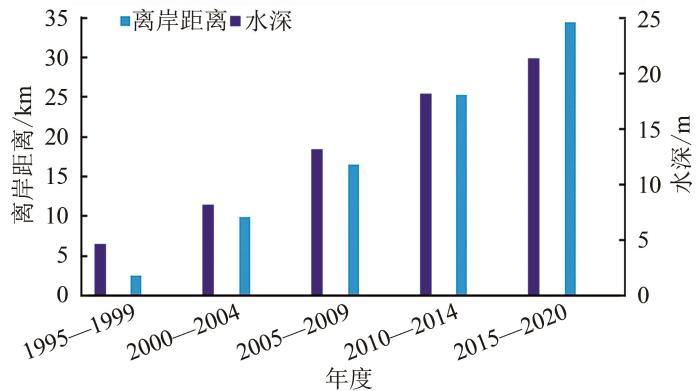

1.2 离岸距离和水深

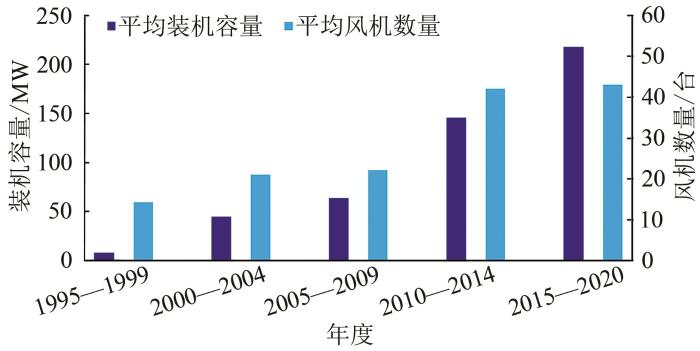

海上风电场的离岸距离和水深影响建设投资支出和运行维护成本,具有重要的经济意义。海上风电场一般经海上升压站采用海缆方式上岸, 离岸距离直接影响海缆长度及费用,风电场距离海岸线越远,与安装过程和并网相关的成本就越高。此外,由于荷载的增加,更深的水域处风电机组的结构规模更大,这将导致风机基础、海上升压站平台基础相关的建设成本上升。欧洲风能协会的研究表明,浅水风机基础的成本(包括安装费用)大约在150万~200万欧元/MW,该成本随水深增加呈指数级升高[14]。

图3为全球正在运行的海上风电场的离岸距离和水深示意图,其中气泡的尺寸代表该海上风电场的风机总数。可以看出,已投运的海上风力发电场基本位于离岸距离50 km以内,其中大部分位于离岸20 km以内、平均水深小于30 m的海域内。

图3

图3

正在运行的海上风电场的平均离岸距离和水深

Fig. 3

Average water depth and distance to shore of operational offshore wind farms

图4

图4

不同时间段投运风电场的平均离岸距离和水深

Fig. 4

Average water depth and distance to shore of offshore wind farms put into operation in different time periods

2 海上风电场关键技术

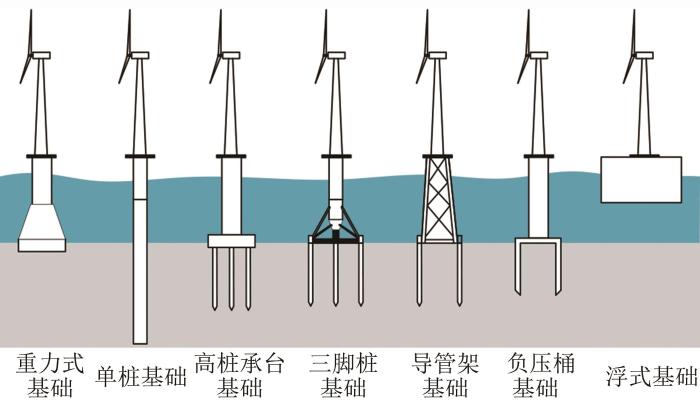

2.1 基础类型

图5

表2 海上风机基础特征总结

Tab. 2

| 基础类型 | 适用深度/m | 平均水深/m | 占比/% | 特点 |

|---|---|---|---|---|

| 重力式基础 | <10 | 9.54 | 4.68 | 结构简单,成本较低,抗风浪性能好;施工周期长,安装不易,对地质条件要求较高 |

| 单桩基础 | 0~30 | 19.29 | 75.38 | 结构简单,安装难度低,成本低且适应性强;海床较为坚硬时,钻孔难度大,成本较高 |

| 高桩承台基础 | 0~20 | 6.25 | 6.25 | 造价低,施工可靠方便,适应不同地质条件;桩基相对较长,总体结构偏于厚重 |

| 三脚桩基础 | 10~30 | 37.63 | 3.28 | 稳定性和可靠性高, 对海床条件要求不高,适用范围大;总质量大,不利于制作和运输 |

| 导管架基础 | 25~50 | 22.45 | 9.37 | 基础强度高,安装技术成熟,质量轻;需要大量的钢材,制造周期长,成本较高 |

| 负压桶基础 | 0~25 | 25.18 | 0.62 | 节省钢材,海上施工时间短,可重复利用;沉放、调平难度大 |

| 浮式基础 | >50 | 74.89 | 0.43 | 成本低,安装灵活,易移动拆卸;基础不稳定,只适用于风浪小的海域 |

从表2可以看出,单桩基础是已投运海上风电场中应用最为广泛的风机基础,采用单桩基础的风机占全部海上风机的75.38%。然而,随着海上风电向深水远海发展,单桩基础不能很好地适应更深水域的要求,面对新的场景、新的海洋气候环境,需要新的、更先进的基础结构。对于20~50 m水深的海域,可以采用三脚桩基础和导管架式基础来提供更好的稳定性和基础强度;对于50 m以上的深水海域,固定式基础的技术性不完善且经济性较差,可以采用浮式基础。

2.2 风力发电机

表3 不同风机容量下风机数量和风电场数量

Tab. 3

| 风机容量/MW | 风机数量/台 | 风电场数量/个 |

|---|---|---|

| (0, 2] | 113 | 18 |

| (2, 3] | 745 | 17 |

| (3, 4] | 2 366 | 43 |

| (4, 5] | 647 | 10 |

| (5, 6] | 373 | 5 |

| (6, 7] | 623 | 15 |

| (7, 8] | 91 | 1 |

| (8, 9] | 37 | 3 |

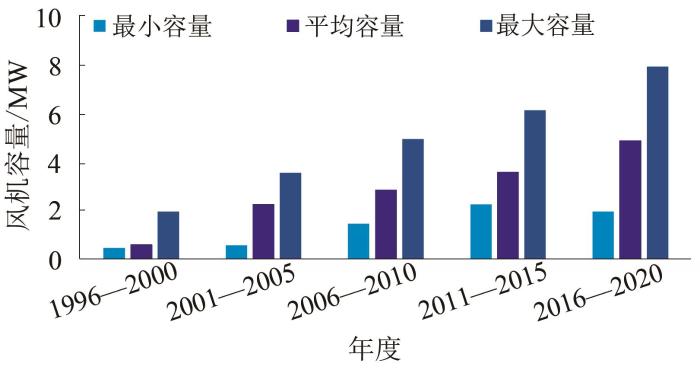

图6

风力发电机种类繁多,从总体上可以分为恒速恒频风力发电机和变速恒频风力发电机;按工作原理不同,可以分为同步风力发电机和异步风力发电机。目前投入商业运行的风力发电机组主要采用鼠笼式风力发电机、双馈式风力发电机和永磁同步发电机3种类型,如表4所示。

表4 海上风力发电机类型

Tab. 4

| 风机类型 | 风机数量占比/% | 平均容量/MW | 最大容量/MW |

|---|---|---|---|

| 鼠笼型 | 41.36 | 3.54 | 4.0 |

| 双馈型 | 17.08 | 3.46 | 6.2 |

| 永磁同步型 | 40.38 | 5.38 | 14 |

2.3 集电系统

集电系统是海上风电场电气系统的重要组成部分,包含的设备、元件繁多,连接方式复杂,其总成本占整个海上风电场建造成本的15%~30%,仅中压海底电缆所占比例就高达5%[24]。

由于海上风电场运行条件十分恶劣,集电系统一旦发生故障,其维护、检修工作难度更大,耗时更长。因此,海上风电场集电系统的优化设计关系着整个海上风电场的安全与经济运行,成为工程技术人员关注的焦点之一。

集电系统的优化设计主要包括集电系统的拓扑优化、设备选型等方面,目前相关研究成果较多,但还需结合工程实际来检验和改进。海上风电场集电系统任务是将各风电机组输出的电能通过中压海底电缆汇集到海上变电站的汇流母线。海上风电场常用的集电系统拓扑结构有以下5种:放射形结构、星形结构、单边环形、双边环形及复合环形。

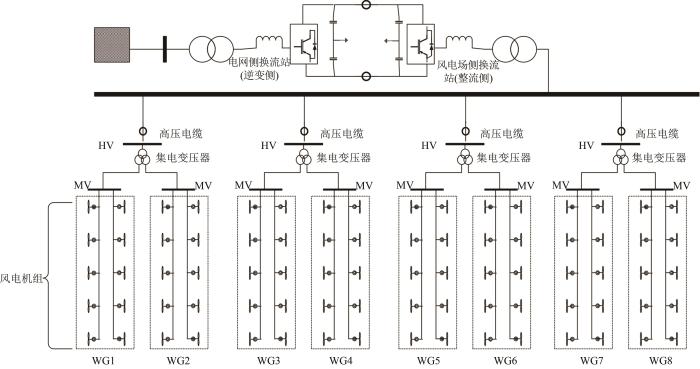

2.4 并网方式

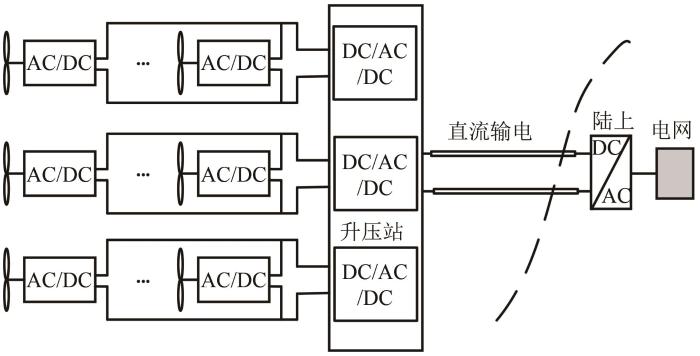

图7

图7

典型的高压直流并网海上风电场结构

Fig. 7

Typical structure of HVDC grid-connected offshore wind farm

HVDC技术按照器件类型可以分为基于晶闸管的电网换相换流器(line commutated converter,LCC)型LCC-HVDC输电方式和基于电压源换流器(voltage source converter,VSC)的VSC-HVDC输电方式。与LCC-HVDC输电技术相比,VSC-HVDC输电技术可以通过稳定的电压和频率独立地控制有功和无功,能够连接非常弱的系统甚至是无源网络,因此,目前世界上采用直流输电的海上风电场均采用VSC-HVDC技术[29]。VSC-HVDC技术根据风电场集电系统运行频率又可以进一步细分,当采用的交流频率为低频(10~20 Hz)时,海上风电场为低频电网,线路无功电流大幅减少,可以解决远海风电送出问题;当采用的交流频率为中频(100~400 Hz)时,海上风电场为中频电网,变压器和滤波器的体积和重量得以大幅减小,集电系统建设的经济性得以提高[30]。此外,文献[31]提出了直流集电系统的高压直流并网海上风电场设计,能够实现更小的集电系统损耗,并且省去了集电系统的无功补偿设备及笨重的变压器设备,其结构如图8所示。

图8

图8

采用直流集电系统的高压直流并网海上风电场结构

Fig. 8

Structure of HVDC grid-connected offshore wind farm using DC collector system

按照换流器的拓扑类型,VSC-HVDC可以划分为基于两电平、三电平技术的VSC-HVDC输电技术、以及基于模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)的MMC-HVDC输电技术,其中,早期多以两电平和三电平为主,但其存在谐波含量高、开关损耗大等缺陷。MMC技术通过多个开关器件的串联,允许子模块使用较低的开关频率,减少了器件的损耗,此外,通过使用更多的电平降低了电压的谐波含量,从而省去了滤波器的配置要求。

考虑到技术的成熟性,在已投运的风电场中,只有德国和中国的部分风电场采用了VSC-HVDC并网的技术,其他风电场均采取的是不同电压等级的高压交流并网。同时,在德国的海上风电场中,VSC-HVDC并网的比例很高。在已投运的19座德国风电场中,有5座采用的是高压柔直并网的方式。在建的风电场中,所有来自德国的项目采用的均是高压柔直并网的方式。可见,VSC-HVDC并网技术在德国的大规模海上风电场项目中已经得到了广泛的应用,也是德国海上风电场未来并网方式发展的主流。

对于其他国家的海上风电场,高压交流并网仍然是主要选择。但英国在建的Hornsea I和Hornsea II两个项目拟采用HVDC并网,可见更多的国家正意识到HVDC并网的优势。在海上风电驶向远海的背景下,HVDC并网技术将成为未来海上输电技术的热点。

3 结论

详细总结了全球海上风电的发展现状、未来趋势,并重点介绍了海上风力发电的关键技术,包括风力发电机组、风机基础结构、风电场集电系统以及海上风电场并网方式等。研究结果表明,当前海上风力发电产业正向着更深、更远海域发展,风电场向更大规模、更多风机发展,风力发电机组向更大装机容量发展,永磁同步风机成为未来海上风机的主要选择。

随着海上风电开发区域不断向深海拓展,有效降低开发成本至关重要。为克服现有技术缺陷并降低海上风电场开发成本,仍然需要学术领域开展持续的研究和创新。

参考文献

International energy outlook 2019

[EB/OL].(

可再生能源发展“十三五”规划

[EB/OL]. (

13th Five-Year Plan for renewable energy development

[EB/OL].(

风电并网价值分析

[J].

Value analysis of wind power integration

[J].

碳达峰、碳中和背景下“十四五”时期发电技术趋势分析

[J].

Analysis of power generation technology trend in 14th Five-Year Plan under the background of carbon peak and carbon neutrality

[J].

新时期中国西北地区新能源可持续发展反思与建议

[J].

Reflection and suggestions on sustainable development of new energy in northwest china in new era

[J].

大规模海上风电高电压穿越研究进展与展望

[J].

Review on high voltage ride-through strategies for offshore doubly-fed wind farms

[J].

大规模海上风电场的双层分布式有功控制

[J].

Bi-level distributed active power control for a large-scale wind farm

[J].

Global offshore wind:annual market report 2020

[R].

我国海上风电现状及分析

[J].

Developments and characteristics of offshore wind farms in China

[J].

首部海上风力发电场国家标准将实施

[EB/OL].(

The national standard of the first offshore wind farm will be implemented

[EB/OL].(

关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见

[EB/OL].(

Some opinions on promoting the healthy development of non-aqueous renewable energy power generation

[EB/OL].(

A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030

[R].

Unravelling historical cost developments of offshore wind energy in Europe

[J].

海上风电风机基础结构形式及安装技术研究

[J].

Research on basic structure and installation technology of offshore wind turbine

[J].

浮式风力发电机组现状及发展趋势综述

[J].

Current situation and future development trend of floating offshore wind turbine

[J].

海上风电场风机基础结构形式探讨

[J].

On fan infrastructure form of wind power station at sea

[J].

海上风力发电基础形式及趋势

[J].

The basic and trend of offshore wind power generation

[J].

Optimized generator designs for the DTU 10 MW offshore wind turbine using generator SE

[C]//

基于自然坐标的鼠笼异步发电机控制策略研究

[J].

Research on control strategy of squirrel cage induction generator based on natural coordinate

[J].

双馈异步风力发电机低电压穿越的软撬棒控制

[J].

An LVRT control strategy based on soft crowbar control for doubly fed induction wind power generations

[J].

Comparison between aggregation techniques for PMSG wind farm

[J].

大型海上风电场集电系统优化研究

[D].

Research on optimization of large offshore wind farm collector system

[D].

Optimisation of electrical system for offshore wind farms via genetic algorithm

[J].

Application of genetic algorithm in electrical system optimization for offshore wind farms

[C]//

Analysis of the behaviour of genetic algorithm applied in optimization of electrical system design for offshore wind farms

[C]//

Redundancy analysis of offshore wind farm collection and transmission systems

[C]//

大规模海上风电输电与并网关键技术研究综述

[J].

An overview on key technologies regarding power transmission and grid integration of large scale offshore wind power

[J].

基于二极管不控整流单元的远海风电低频交流送出方案

[J].

Diode rectifier unit based LFAC transmission for offshore wind farm integration

[J].

A compact DC-DC converter for offshore wind farm application

[J].

Offshore wind farm grid integration by VSC technology with LCC-based HVDC transmission

[J].

Efficiency and fault ride-through performance of a diode- rectifier- and VSC-inverter-based HVDC link for offshore wind farms

[J].